*** ***

***

Снялись. Пошли. Костям больно отчего-то, и голова болит, в ушах звон.

Гнали, не останавливаясь, без передышки, отчаянно торопились. Аким начал

спотыкаться все чаще и чаще, вот и упал лицом в снег, поджал под себя руки.

Розка скулила, лизала его в шею, в затылок. Эля склонилась над Акимом,

боязно тронула его рукавичкой. Упершись руками в снег, Аким, сел, обмахнул

рукавом лицо.

-- Теперь иди. Сколь можешь. -- Но все же он сжалился и потом, в

какой-то час дня или ночи, до звона все выморозившей, слыша надсадный,

хриплый кашель сзади, сорванно прохрипел: -- Держись за нарту! -- и,

подышав, всхлипнул: -- Не отставай!

Боясь отпуститься от возка, Эля перебирала не своими уже ногами и не

только думать, замечать что-либо, ощущать потеряла способность. Кашель

выбивал оранжевые вспышки в голове, валил ее на колени, тело покрылось

мокром. "Погодите! Постойте! Я больше не могу!" -- волочилась она по снегу.

Но ее не слышали, и она осиливалась, привставала, тащилась за кошевкой, не

чувствуя уже, как смерзаются глаза, губы, мокрые от кашля, как закаменело

под лопатками и совсем нет дыхания, тошнота давит, выжимает из тела холодный

пот, шум и звон в голове покрыли все звуки, все шорохи, яркие круги,

вертящиеся перед глазами, сожгли весь белый свет и воздух. Хоть бы глоточек,

один глоточек теплого, живительного воздуха!

В бреду, наяву ли она нашла, нащупала Акима в затени, привалившегося

спиной к дереву. Ветви густо завязли в снегу, получилось что-то вроде шатра,

здесь как будто было теплей. Воспринималось только это да освобождение от

труда, от изнурительного бега, ломящего кости. В бреду иль наяву она увидела

перед собой не лицо Акима, нет, не лицо -- маску, вздутую, обожженную до

кирпичной красноты, и по ней наземной, грибной россыпью бугрились пятна.

Выстывшие, загнанные глаза светились красным, разящим оком и горели одной уж

только силой упрямства и злобы. Она или не она, совсем какое-то другое

существо, раздавленное ужасом надвигающейся смерти, ползало возле

обмороженного, распластанного под деревом человека, тормошило его, тыкалось

губами в лицо и, чуя окаменелость щек, носа, уже не просило опомниться,

встать, идти, а вперебой с кашлем выстанывало:

-- Прости меня!.. Прости! Прости!..

Когда-то пижоня, балуясь, забредала Эля в Елоховскую церковь на святые

праздники, давилась в толпе зевак и верующих и вот теперь, на краю гибели,

тужилась припомнить хоть что-нибудь из слышанных тогда молитв: "Боже,

милостив буди мне, грешному, отче наш, иже на небеси... Да святится имя

Твое!.. Ради Пречистыя Твоея Матери, помилуй нас!.. Отврати лицо Твое от

грех моих... не отвергни... Воздаждь ми радость спасения..."

Слезы вымерзли, остановился крик. Она привалилась к Акиму, обняла его,

спряталась лицом в то место, где за оторванной с мясом петлей, в меховом

разъеме полушубка, под мягким, заячьим, ее руками связанным шарфиком прыгало

горло, толчками вздымалась грудь и слышался хрип: "Молись! Молись ишшо".

И она послушно шептала, обращая молитвы уже не к небу, а к нему, к

мужчине, к земному заступнику и покровителю, который во веки веков был

опорой и защитой женщине, кормильцем ее, хозяином и господином. Так было.

Так есть. Так будет. Никто, кроме него, мужчины, не спасет ее, слабую

женщину. Надо подняться. Надо! Надо!..

И, поражаясь таящейся в женщине неистовой жажде жизни, он одолел

слабость, поднялся, постоял на карачках, увязив руки в снегу. Оскалившись от

боли, скуля по-собачьи, он выкачал себя из снега, пополз из-под дерева на

четвереньках до синеющего следа. Там выпрямился, встал, шагнул, и Розка

дернулась, затявкала. До этого он пинал, бил, топтал в снегу Розку-то, но

она все простила воспрянувшему к жизни хозяину, который, искупая вину перед

ней, перед кем ли еще, волок теперь и ее и Элю и не мог уже ни кричать, ни

материться, только хрипел погибельно, и хрип этот и был криком, что еще

поддерживал его, не давал упасть.

Розка к чему-то принюхалась, туже натянула лямку, еще длиннее вывалила

язык и зачастила, зачастила кривыми лапами, до мяса исструганными снегом и

глызами. Аким, не сбавляя хода, обернулся -- руки его сцеплены на лямке,

из-под которой выбивало пар, полушубок распахнут, шарф волочился по снегу,

он приступал конец шарфа: "Падай!" -- мотнул головой. И, зная, что

приказание не повторится, сразу поняв, чего делать, не думая об Акиме и

Розке, о том, как они ее повезут, не жалея их, а радуясь своему счастью, Эля

опрокинулась в забитый снегом возок.

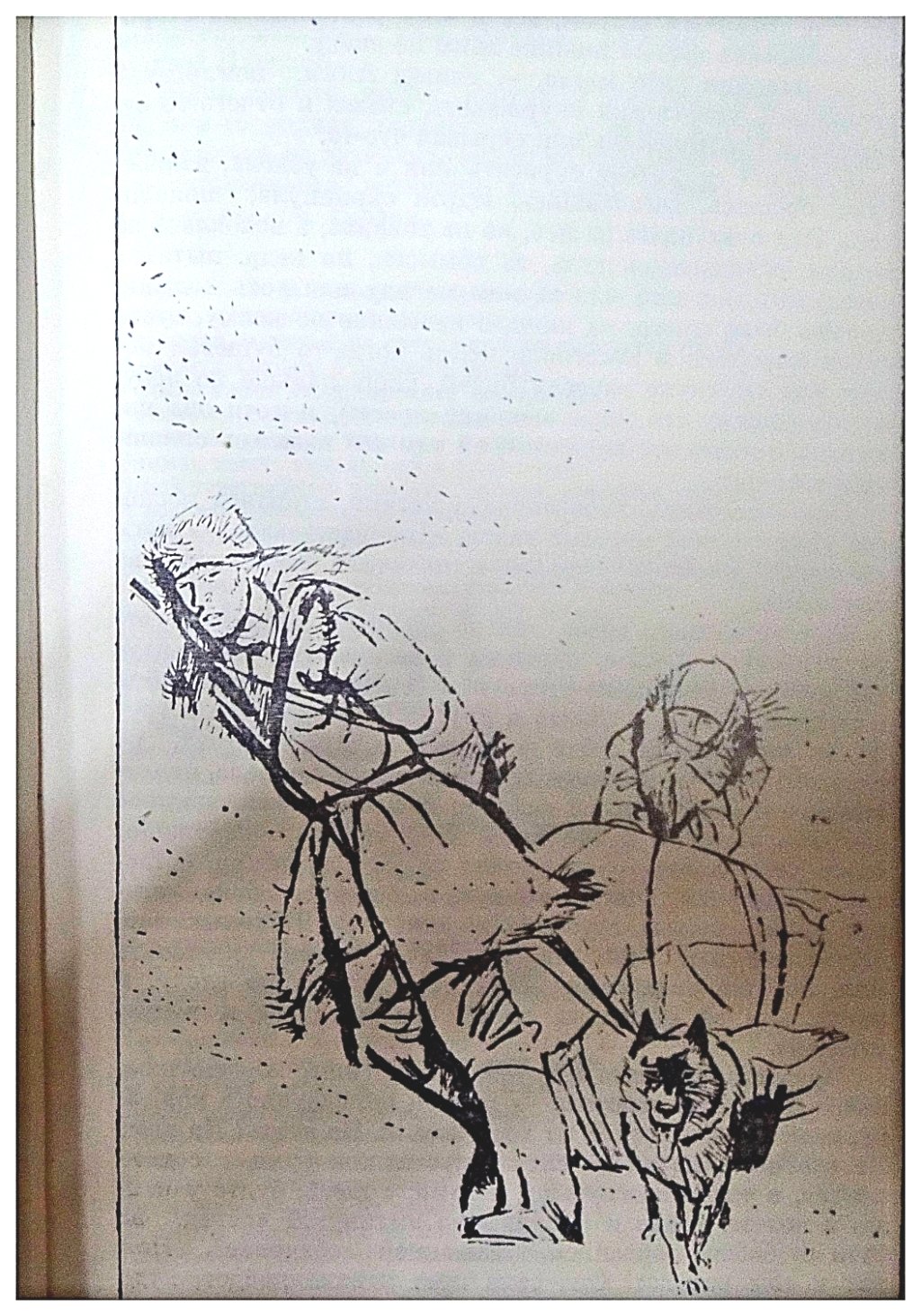

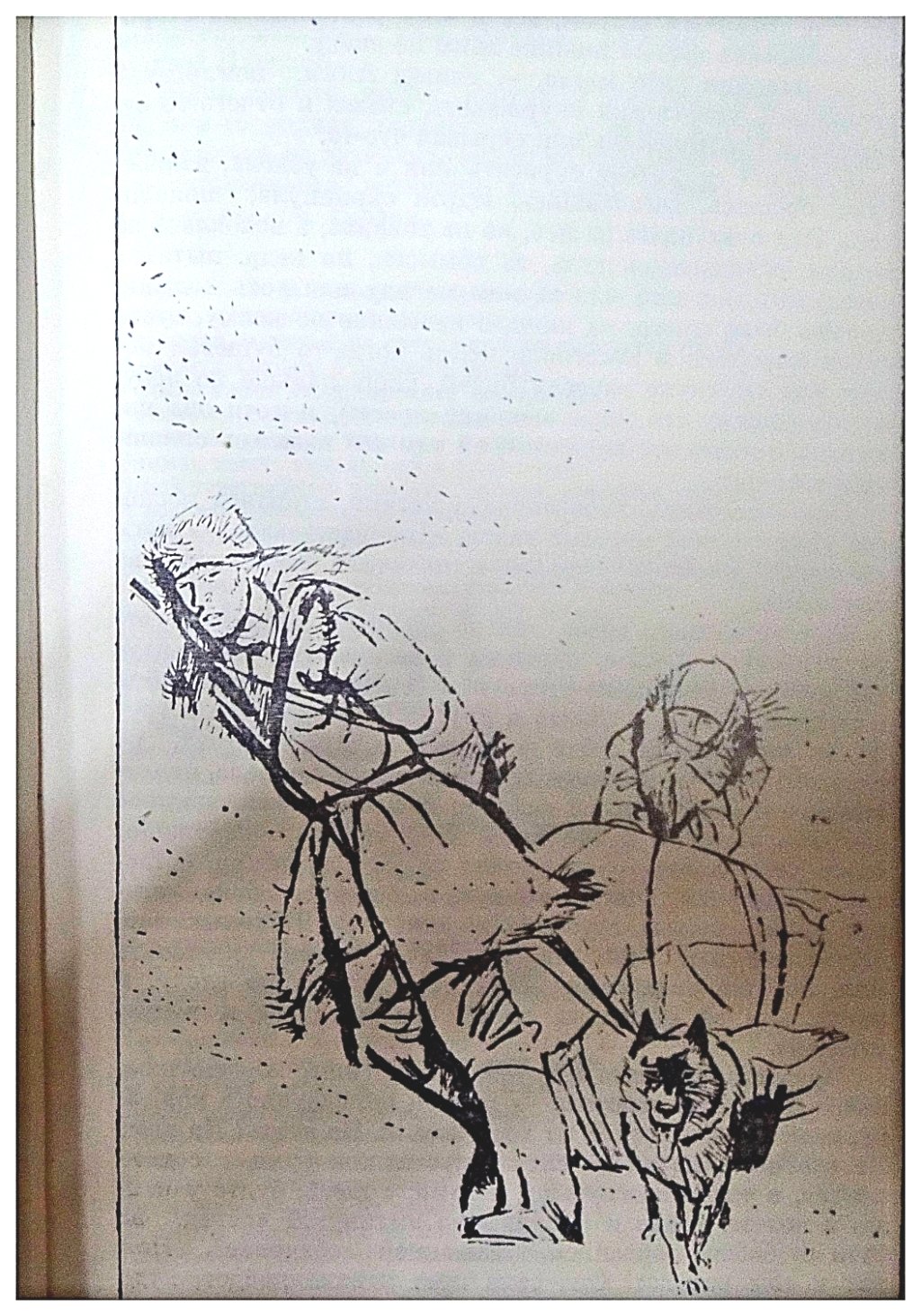

Ход нарты замедлился, она почти остановилась, но в струнку вытянутые Ход нарты замедлился, она почти остановилась, но в струнку вытянутые

человек и собака все же тащили -- не возок, а непосильный груз -- куда-то

ввысь, в гору, и она сжалась в кошевке, в себе, чтоб быть меньше, легче,

чтобы хоть как-то помочь человеку и собаке. Пыталась снова молиться, но не

могла уже вспомнить не только молитвы, даже единой церковной фразы. Из

скованного каленой стужей рта выталкивалось только: "Боже!.. Боже!..

Боже!.."

На припорошенном чистым, новым снежком пороге избушки, разбросив руки,

врасшеперку лежал человек с лямкой и ружьем через плечо. За поясом его

блестел топор. Человека рвало. Собака с игрушечной шлейкой на худом,

ребристом тельце, со вдавленной на плечах шерстью торопливо и угодливо

обихаживала крылечко и попутно лицо хозяина розоватым, ловким языком.

Дверь избушки заперта таяком, у стены сухие еловые слеги, источенные

короедом, на них навален лапник -- для ухоронки. Возле двери на бревне стес,

все еще желтоватый. На бревне когда-то кривлялась черными каракулями

матерщина. Таяк, с которым ходят на охоту, -- палочка такая струганая, в

деревянную скобу продернута и концом уперта в подгнившую укосину двери

лесного зимовья. Кончик трубы над крышей, прогорелый до дырок; дрова под

навесом, чтоб не заметало, тропка, пробитая к речному спуску, и следы, много

следов, сделанных криво сношенными валенками, и торопливый, густой собачий

след, будто набросанный ветром мятый лист.

-- Ты куда меня привел?!

Человек не хрипел уже, не корчился на крыльце, он сидел на приступке,

отплевываясь, отдыхивался.

-- Ты куда меня приве-ол?! -- Эля с неожиданной силой схватила спутника

за отворот полушубка, дернула его с крыльца, затрясла, заколотила кулаками в

грудь.

Он сморенно смотрел на нее, ничего еще не понимая, но вот решительно

отстранил ее рукою, снял с себя состывшуюся лямку, распряг собаку.

Высвобожденная из шлейки, она встряхнулась, стала кататься по снегу.

-- Ототри мне лицо, -- зачерпнув снегу рукавицей и протягивая Эле,

приказал он, -- да не царапайся. Больно.

Подавленная его спокойной властью, Эля покорно оттирала лицо охотника,

сдирала шляпки бледных, обугленных по краям грибов-поганок, но нутро ее

наливалось теменью, клокотала в нем злоба, какую она в себе не подозревала.

-- Ему больно! Ему, видите ли, больно! -- начала она придушенно. -- А

мне нет? -- завизжала вдруг: -- А мне нет?! -- И начала хлестать рукавицей

по лицу, еще бесчувственному, неоттертому. -- Гад! Гад! Гад! Ты куда меня

привел?! Я к маме хочу! К маме! В Москву! Гады! Гады! Гады! Все гады! Что вы

со мной делаете? -- Рукавица улетела в снег, и она била его со щеки на щеку

усохшей до костей рукою, -- Я умру здесь! Подохну! Я не выдержу! Не

выдержу-у-у!

Аким поймал сначала одну ее руку, потом вторую, сжал так, что она

задергалась подранком. По подбородку из разбитой губы текла кровь. Он вытер

губы, посмотрел на ладонь и придушенным шепотом вытолкнул:

-- Оне свою только боль слышат, свою только жись ценят! -- И с

небывалой, слепой яростью заорал тоже: -- Не выдержишь?! Сдохнешь! Песцам

скормлю такую сладенькую! Хоть какая-то польза! Нет, еще разок услужу:

закопаю рядом с хахалем! Там! -- Он ткнул рукой в сторону Эндэ. -- Чтоб не

скучно... Ну-ка! -- отпихнул ее Аким с дороги. -- Путаесся токо под ногами!

-- Он принялся выдергивать из возка рюкзак, вынул котелок, набил его снегом,

свежим, белым снегом, соскребая тонкий его слой с поленницы, а кровь все

сочилась из губы, тянулась ниточкой по подбородку, путаясь и насыхая в

торчках обмерзлой бородки, и он слизывал, слизывал с губы кровь, которая не

свертывалась на морозе. Эля видела на бели его зубов красно плавающую

пленку, и ее нудила тошнота. Проходя мимо нее к дверям избушки с котелком,

набитым снегом, в одной руке и с горстью желтой бересты в другой, он ровно

бы споткнулся о девушку в неуклюжей, обмерзлой одежде, синюшно-бескровную,

по-щенячьи дрожащую, но все такую же упрямо-злую. -- Не угодно ли войти в

помессэнье! -- Бросив бересту, Аким схватил ее за шкирку, будто кутенка, и

поволок к избушке, матерясь с такой неистовостью, что она испугалась,

засеменила.

Дверь зимовья крякнула, заскрипела, и Эля полетела в глубь выстывшей

избушки, ударилась грудью о низкий столик, сползла на пол. Так она и стояла

на коленях, положив руки на столик, лицо на руки, и слышала, как хозяин

бренчал поленьями о печку, чувствовала, как поплыл по избушке густой

дегтярный запах разгорающейся бересты, как обрадованно трепыхнулась и

загудела печка. Скоро зашипел на ней снег, подтаявший в котелке. "Чаю бы

скорей. Горячего! Горячего! С сахаром!.." -- подумала Эля и сглотнула слюну,

но слюна не смочила горло, застряла -- так в нем было сухо.

И пока растоплял печку Аким, таскал манатки с улицы, ходил взад-вперед,

все он ругался, но уже не люто, и не ругался, а ворчал:

-- Капризулечки! Купоросочки!.. Спасибо, што дошли! Не знаю, какому

угоднику и свечку ставить. Съели бы нас зверушки, потом с тех зверушек

шкурки бы содрали таким вот цацам на воротники да на шапки!.. Нас-то бы

съели -- туда и дорога! Розку жалко! Она-то, бедная, за што страдат? Ее-то

за што стравили бы? О-о-ох, падлы! О-о-о-ох, падлы!

Розка, напуганная руганью, но еще больше убитая дорогой, распластанно

лежала за печкой на дровах, однако, услышав свое имя, нашла силы поднять

голову.

-- Спи, собаська! Спи! Отдыхай! -- приласкал ее Аким. И столько было

нежности в его голосе, что в Эле снова начала вскипать обида: она хуже

собаки!

От печки донесло теплом. "К печке надо, к печке!" -- и, перебираясь по

нарам, она, как слепая, поползла ощупью к печке, нашарила за нею Розку,

обхватила ее руками, уткнулась лицом в густую шерсть, не различая уже того

запаха псины, который когда-то так трудно переносила. "Собачка ты моя,

собачка! Собачка ты моя, собачка!" Пронзающая жалость душила ее,

расслабляла, убаюкивала.

Проснулась она от грубого, сильного толчка и почувствовала, как ей

сыро, жарко, душно, как больно рвет лицо, как горят и отходят отерпшие руки,

ноги, как ноет все тело.

-- Поедим, што ли?!

Больше Аким с нею не разговаривал, да и в избушке, кряхтящей от лютого,

ошеломляющего мороза, появлялся поздно ночью, ел, чего ему давали, пил чай,

захлебываясь, стеная, и, опрокинувшись на топчан, тотчас же засыпал, уставив

вверх заостренное, серым мохом подернутое лицо. Эля топила печку, варила

еду, закрываясь ладонями, кашляла, лечила себя наварами мерзлой брусники и

таблетками, которые Аким выложил все разом на стол: "Хочешь жить -- лечись!"

Еще осенью Аким облазил грозовым валом обрушенный лес на Эндэ, за тем

обмыском, на котором царил старый кедр, и вот пластался в нем, ворочал

сушняк, возил его на обмысок, возле которого, под кедром, не ведая бед и

печалей, спал теперь уж воистину свободный человек Георгий Герцев. Морозы,

как водится в Приполярье, сменятся метелями -- затяжными, свирепыми, совсем

тогда гиблое время наступит. Аким торопился до снеговалов запалить большой

костер, придавить его ворохом сырых ветвей, чтобы выше и гуще стоял дым. То,

до чего он не мог додуматься прежде, что пришло ему в голову там, на

осередыше, когда он, глядя с вышины на курящуюся зимним паром реку, потому,

видно, и названную Курейкой, услышал и увидел рейсовый самолет, вселяло

веру: пилоты, раз в сутки пролетающие над становищем, заметят, не могут не

заметить дым постоянного костра.

И пилоты, на то они и полярные пилоты, не сразу, не вдруг, но обратили

внимание на настойчивое, тревожное свечение костра даже в ночи и сделали из

авиаотряда запрос по всем местным радиостанциям: есть ли кто в квадрате

номер такой-то на среднем отрезке речки Эндэ?

-- Есть! -- откликнулись радисты Охотсоюза.

Над обмыском, помеченным темной вехой одинокого кедра, морозно хрюкая,

снизился вертолет, сбросил на веревке сумочку, в которой была походная

аптечка, суточный запас продуктов и записка с вопросом: "Что случилось?"

Аким сунул в сумочку заранее приготовленную писульку: "В зимовье тяжело

больной человек. Прошу помощи". В ответ ему, уже без веревки, в той же

сумочке сбросили записку: "Выполняем срочный рейс. На обратном пути возьмем.

По возможности означьте посадочную площадку".

На этот случай нарублен штабелек темных ольховых жердей. Аким выложил

их на снегу квадратом. Получилось что-то вроде загона, куда попал почти весь

пологий обмысок с кедром и незаторошенная забережка Эндэ -- лучшего места

для посадки в этом кошкарном, забуреломленном и каменистом углу не сыскать.

На той же полуразбитой нарте, у которой сострогало снегом, глызами и

пеньями-кореньями полозья до бумажной тонкости, кашляя, отхаркиваясь, вез

Аким Элю к месту посадки вертолета. Был он мрачно-молчалив, лица его уже не

узнать, так обморожено, что короста наслаивалась на коросту. Но нахохленно

сидящая в возке спутница не испытывала уже ни злобы, ни жалости к своему

спасителю, да и к себе тоже. Покинув избушку -- по ней она передвигалась с

трудом, худая, с восковым, желтым лицом, которое голубой пустотой пронизали

глаза, она беспрестанно покашливала и громко, с мучительным стоном

отхаркивалась в снег густой мокротой, перепутанной кровавой паутиной.

Акиму же хотелось спать. Спать, спать и ничего больше не видеть, не

слышать. Не слышать, как жжет, раздирает водянисто налитое лицо, как ломит

надсаженные кости, как стоном стонут наспех замотанные грязными бинтами

руки. Стариковски согбенный, он едва волок себя и нарту, и когда достиг

обмыска, помог Эле доплестись до кедра, усадил подле огня, в заволочек, сам

опустился на корточки и, зажав лицо, качался над огнем.

-- Может, попрощаться желаешь? -- не отнимая рук от лица, тихо спросил

он, -- Попутчики все же были...

Эля мотнула головой, соглашаясь или отказываясь, но с места не

стронулась и, когда над ними завис и затем опустился в загон небольшой

пузатенький вертолет, выдув снег до песка, она все сидела пеньком. Аким

помог ей подняться от костра. Медленно, как будто и без радости уже, Эля

направилась к распахнутой дверце вертолета, в которую выглядывал молодой,

лучащийся приветливостью пилот. Он спустил железную лесенку и, подняв на

борт поддерживаемую охотником женщину, сказал: "Добро пожаловать, таежники!"

Ухватив за ошейник легонькую, мышкой трясущуюся собаку, тощий рюкзак за

лямки, Аким неуклюже полез в вертолет, стараясь не уронить скулящую,

упирающуюся, царапающуюся о металл когтями собаку. Вбросив ее и рюкзак в

машину, Аким поискал глазами -- куда бы отсесть подальше от спутницы, но

сиденья все, кроме двух, были наклонены спинками вперед, и он воткнул себя

рядом с нею на мягкое. Пилот хмурился, собираясь, должно быть, сказать

чего-то насчет собаки, но Розка успела вползти под сиденье, втиснулась

головой меж ног хозяина, украдкой лизнула его ладонь, не забывай, дескать,

меня, и я тебя не забуду, однако Аким ничего уже не слышал, не воспринимал.

Он уже спал.

Вертолет затрещал, подпрыгнул, выправился и потянул невысоко над лесом,

к устью Курейки, взъерошенной на стрежи торосами. Машину покачивало, когда

она резко взмывала над вершинами утесов. Молодой пилот, продолжая чему-то

лучезарно улыбаться, принес из кабины флакончик с гусиным жиром, потряс за

плечо пассажира:

-- Эй, друг, намажься... -- Аким не отзывался. Лицо его завалилось меж

сиденьями, из открытого рта с сипом, с клокотом вырывалось задушенное

простудой дыхание.

-- Дайте я, -- протянула руку Эля и осторожно, одним пальцем принялась

смазывать на еловую кору похожие коросты на лице Акима, гниющие заушины,

нос.

-- Не жалейте, не жалейте! -- кивал пилот на флакон с мазью и,

потоптавшись, крутнул головой. -- Ну и прихватило вас! Вы кто? Откуда?

-- Долго рассказывать! -- Эля вымученно улыбнулась, показывая на

потолок грохочущего вертолета. -- Нет сил, извините. -- И перекрывая шум,

прокричала еще, возвращая пузырек с мазью: -- Только разбередила! Спасибо!

Большое спасибо! -- и тоже отвалилась на сиденье, прикрыла глаза, чтобы

пилот скорее отлип с расспросами.

Если бы Аким не спал, он с удивлением обнаружил бы, что летят они не в

Туруханск, не в Игарку, тянут они над Курейкой, спрямляя ее криули, к давно

заброшенному поселку и садятся на разгребенный в снегу аэродромишко, возле

которого одиноко темнеет корявая лиственка одной мохнатой лапой. В

лиственке, до загибов вросшие, рыжеют крючья, всверленные еще в тридцатых

годах, на них висят прогнутые провода, толсто обросшие изморозью. Они

свадебными вожжами держат, не дают убечь, скатиться в реку кособокому

бараку, отстроенному из заплотника, -- здание аэропорта срублено тоже в

тридцатых годах. Черен, выветрен барачишко, зато новые в нем рамы, подпорки,

заплаты на крыше белые, и новая труба струит дымом из снежного забоя. На

лиственке, на вершине болтается "кишка" с продранным ветрами дном. Поселок

на отшибе сбежался в кучу, сгрудился вокруг недавно срубленного помещения с

вывеской, и все дома в поселке подколочены, подлажены, подлатаны, дымятся

трубами, везде трещат трактора, ходят машины, горит электричество. С

удивлением узнал бы Аким, что поселок этот забит до отказа мастеровым,

рабочим и инженерным людом.

На Курейке, на пустынной Нуме-Люме люди ладились строить гидростанцию.

Поселковый фельдшер, старомодно-учтивый, судя по носу и суетливому

поведению, крепко пьющий, осмотрев и обстукав Элю, без провинциального

важничанья, простецки-откровенно удивился:

-- Парень то, что в его силах-возможностях было, делал правильно, -- и

не без гордой значительности молвил еще: -- Таежная наука! Ну-с, дела ваши,

прямо скажем, неважнецкие. Ни лететь, ни ехать пока вам нельзя. С недельку я

вас, извините за смелость выражений, в больнице полечу, оживете маленько и,

благословясь, домой, к маме, в Москву. А там и пиво, там и мед, миллион

врачей живет!.. -- Эля кивала головой, выжидая момент спросить про Акима, но

словоохотливый, как и многие северяне, фельдшер упредил ее: -- Спаситель ваш

больниц не признает, лечится таежным способом -- гусиным салом, баней,

веником... ...

-- И вином...

-- Умеренно. -- И, куда-то в пространство глядя, думая о чем-то своем,

фельдшер добавил: -- Э-э, что вино? Лучше воду пить в радости, чем вино в

кручине. А парень в тайге был, намерзся, по людям стосковался.

В аэропорт Аким пришел трезвый и скучный. На людях держался скованно,

курил почему-то в кулак, смотрел все время в сторону, шмыгал простуженным

носом, вытирал его ладонью, но, спохватившись, извлекал серенькую тряпочку,

промокал ею облезлую, малиновую кругляшку носа, свертывал по-птичьи голову,

пряча в воротник продранного на локтях полушубка то одно, то другое до мяса

выболевшее ухо. Ознобленное лицо его поджило, но все еще заляпано серой, на

куриный помет похожей мазью, треснутые губы он облизывал, скусывая с них

пленки кожи. Выветренный, исхудалый, на свету "пана" выглядел величиной с

подростка во взрослой одежде: шапка, полушубок, брюки, сползшие на валенки,

-- все на нем висело, болталось, заношенный шарф серой кишкою вывалился из

отворотов полушубка. Краснота еще не вся выцвела в глазах Акима, а там, где

выцвела, стояло мокро. Ветром отжимало мокреть в углы глазниц, и она там

бело смерзалась. Весь "пана", такой уверенный, разворотливый, умелый в лесу,

не то чтобы жалкий был, а потерянный какой-то, до крика одинокий, всем здесь

чужой, никому не нужный.

-- Ну что ты куришь и куришь? Век не курил! -- не зная, что делать, что

говорить, сморщилась Эля, глядя на желтую ветку лиственницы. В сером

воздухе, в потухших снегах, в пепельном свете дня летела куда-то нарядным

крылом солнечная и такая живая ветка -- не успев облететь, хвоя осенью

примерзла к дереву на сыром ветру, и оттого живою выглядела ветка -- она и

дым над трубою только и были живые.

-- Тебе пора! -- тронул Элю за рукав Аким, кивая вслед мимо проходившим

пилотам и семенящей за ними кучке пассажиров, в то же время решая: обнять

или руку подать Эле? Руку вроде бы неловко -- не чужие. Неожиданно для себя,

перейдя на "вы", он заговорил, ворочая

валенком снег: -- Извините, если что не так...

-- Что ты! Что ты! -- погладила Эля рукавичкой по отвороту его

полушубка и задержала руку, как бы поощряя его быть смелее.

-- Выражался когда... некультурность, конечно, -- стоял на своем Аким,

-- так што извиняйте за нескромное мое поведение.

Перед тем как уйти, он сунул ей в рукавичку какой-то комочек.

Оказалось, то сжульканная, потная от руки пятерка. Эля хотела отказаться,

мама, мол, встречает в Красноярске. У нее деньги, одежда теплая, у нее все

есть, но язык не поворачивался отказаться от денежки, которую Аким у кого-то

перехватил, чтобы в Красноярске она не ездила на автобусе, -- на такси чтоб,

а то продует. Ей теперь надо шибко беречься...

-- Ох, Акима, Акима! -- Мороз стискивал горло, перехватывал дыханье. --

Ах, Акима, Акима! -- От самолета махали рукой, но Эля никак не могла

заставить себя стронуться с места. Ей тоже хотелось в чем-то покаяться, за

что-то попросить прощения, а как это сделать, какие слова сказать -- она не

знала. Скорей бы все кончилось! Ждала терпеливо, ждала, чтоб Аким ушел

первым -- ей неудобно первой-то, не мучил бы ее неуклюжей вежливостью, за

которой угадывалась пугающая недосказанность. -- "Ах, ты боже мой! --

чувствуя, что сейчас она не выдержит, старомодно упадет ему на грудь и

разрыдается, стонала Эля: -- Да что же мы такие одинокие, старые!.. -- А

губы, сморщенные болезнью, изветренные и тоже шелушащиеся, все повторяли и

повторяли: -- Ох, Акима! Акима!.."

Внезапно она накололась на его виноватый и в то же время напряженный

взгляд, услышала себя и, прикрывшись изожженной, костром пахнущей варежкой,

сорвалась, побежала к самолету. И от катыша ли пятерки, от дыр ли на

варежках у нее отерпли, занемели пальцы правой руки, на бегу она кашляла,

плакала ли в рукавицу -- не понять. Вихлясто поднялась по лесенке, все

повторяя: "Ох, Акима! Акима!..", в самолете она ткнулась лицом в сиденье, и,

когда прокашлялась, отдышалась -- работали уже моторы, поныривая на

неровностях, самолет вислозадой птицей ковылял от избенки с аэропортовским

полосатым сачком, выползал из разгребенных сугробов на взлетную дорожку.

Эля приникла к матово-белому стеклу, дышала на него, терла рукавицей.

Она упрямо искала глазами Акима, уверенная, что он одиноко торчит на холоду

и ветре, средь снежного поля, заранее проникаясь к нему и к себе жалостью,

но ни на поле, ни на притоптанной, заплеванной, забросанной окурками

площадке никого уже не было. Сбыв самолет, обслуга аэропорта и всякий другой

люд поскорее юркнули под крышу, в тепло.

Что-то или чем-то неприятно задело Элю, она еще раз обшарила взглядом

поле, обежала им аэропортовскую избушку, еще раз зацепилась глазами за

желтенькую блестку лиственничной ветки. "Ну и ладно! Ну и хорошо!" --

дрогнули у нее губы.

В это время самолет выровнял ход, приостановился, распаляя себя ревом,

дрожа от напряженности иль страха перед пустым пространством, и Эля

встрепенулась, дернулась: от реки, через лог, изрытый траншеями, котлованами

под строения, к поселку, сплошь испятнанному ямами под столбы, спешил

человек, прикрываясь от ветра воротом грязно-желтого полушубка:

"Аки-и-има-а-а! -- с упоенной и неясной тоской выдохнула Эля, плотнее

приникая к холодному стеклу и смаргивая с ресниц слезы. -- Аки-има-а-а!.."

Снег с дороги сгребали бульдозером, наворочали по обочинам пегие

хребты, и человек то пропадал за ними, то ненадолго возникал. Сумерки, и человек то пропадал за ними, то ненадолго возникал. Сумерки,

занявшиеся за тайгой и горами, давно еще занявшиеся, может, осенью, может,

век назад, вбирали в себя одинокую фигурку в полушубке, и еще до того, как

самолет взмыл в низкое небо, прячущий лицо в воротник, скорчужившийся на

ветру человек, призрак ли, бредущий навстречу себе, растворился в смутном

предвечерье.

С ночи не унявшаяся, постоянная здесь пурга, весь снег перетрясшая,

что-то еще находила в сугробах, выбивала из них горсть-другую белого буса и

тянула белые нитки наискось, через взлетную полосу, через лог, через дорогу

растягивала, пряла, сучила их на острое веретено зимы. Снег, пустота, ветер,

метель -- сколь ни живи здесь, никогда к ним не привыкнешь. Только и

согревает людей мечта о весне, о лете, и чем затяжней непогода, чем

пробористей морозы и ветра, тем сильнее ждется распогодица, солнце и тепло.

Примечания

Мурцовка -- нутряной медвежий жир, скатанный в

колобок вместе с сухарями, его можно таскать годами, в мешке он прогоркнет,

затвердеет; когда пристигнет в тайге беда или голод, от колобка наковыривают

крошек, разваривают в кипятке или так жуют -- еда горькая, тошнотная, но

очень "сильная", на ней можно продержаться много суток. Существуют и другие

виды мурцовки, автору известна только эта.

Матерой -- серединой.

Гумажье -- нитки, пряжа.

Брезг -- от слова "забрезжило", то есть на

рассвете.

Читать дальше ...

***

*** Старшой... Зимовка, Виктор Астафьев

*** Из книги (В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги

*** ... Из книги 02(В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги

*** Иллюстрации художника В. ГАЛЬДЯЕВА к повествованию в рассказах Виктора Астафьева "Царь-рыба"

*** Бойе 01

*** Бойе 02

*** Бойе 03

*** Капля 01

*** Капля 02

*** Не хватает сердца 01

*** Не хватает сердца 02

*** Не хватает сердца 03

*** Не хватает сердца 04

*** Дамка 01

*** Дамка 02

*** У Золотой карги 01

*** У Золотой карги 02

*** Рыбак Грохотало 01

*** Рыбак Грохотало 02

*** Царь-рыба 01

*** Царь-рыба 02

*** Летит чёрное перо

*** Уха на Боганиде 01

*** Уха на Боганиде 02

*** Уха на Боганиде 03

*** Уха на Боганиде 04

*** Уха на Боганиде 05

*** Поминки 01

*** Поминки 02

*** Туруханская лилия 01

*** Туруханская лилия 02

*** Сон о белых горах 01

*** Сон о белых горах 02

*** Сон о белых горах 03

*** Сон о белых горах 04

*** Сон о белых горах 05

*** Сон о белых горах 06

*** Сон о белых горах 07

*** Сон о белых горах 08

*** Сон о белых горах 09

*** Нет мне ответа

*** Комментарии

***

***

***

***

***

***

***

*** ПОДЕЛИТЬСЯ

***

***

|