***

***

Ох уж этот прицеп!

Нет в ней стремления и понятия, что помогать ему, а значит, и себе --

работать, работать, работать необходимо для жизни, для существования. Хоть и

сдвинулось в человеке кое-что, а все выходило так, что будничное, грязное,

нудное кто-то должен делать за нее -- человека вроде бы иной, высшей породы,

а она бы только рассуждала по поводу сделанного, деля все на две части --

это ей нравится, это нет.

Распсиховалась недавно, бросила почти целую тушку рябчика к порогу: "Не

могу больше! Надоели! Травой пахнут! Горьким чем-то! Невыносимо!.." Розка

тушку рябчика подобрала, зажала в лапах, смотрела на Акима. Он рябчика у

собаки отнял, кинул в берестянку над печкой и, чувствуя в себе тошноту и

отвращение к птичьему супу, хлебал его остервенело.

Эля отвернулась к стене, не умея, а может, не желая укрощать характер,

хынькала.

"На что мне вся эта хреновина сдалась? Бросить, уйти!.." И, зная, что

не сделать ему так никогда, сдерживая в себе клокочущее бешенство, как можно

скучней Аким проговорил:

-- В Москве расскажешь, как мы тут крымовали и как ты рябчиков не ела,

-- обхохочутся!

-- В Москве? Где она, Москва-то? -- Ее как раз и выводило из себя его

обыденное, скучное ко всему тут терпение, и он, чувствуя неприязнь,

зарождающуюся между ними вражду, терпеливо толковал:

-- Москва-то? Москва далеко, и магазин, как это у вас там -- бери сам,

чего хочешь, или универсам, неблизко, а еду трудно сделалось добывать,

дальше и того трудней будет. Надо сматываться, и поскорее. Чтобы дойти --

сила требуется. Чтобы силы накопить, кушать требуется, чтобы кушать, свалить

сохатого требуется, не сохатого, дак оленя, не оленя, дак глухаря, не

глухаря, дак куропатку, не куропатку, дак хоть рябчика...

Реденькая курчавая бородка пушилась по заострившемуся лицу Акима, космы

волос обвисли на плечи -- с такой растительностью да на столичный бульвар --

цены бы не было кавалеру! В тайге же грива -- помеха, и докучливая помеха,

потеет, обмерзает, грязнится -- мыться, стричь волосы времени нет, время и

мыло уходят на постоялку, запасы брал на одного себя и особо на туалеты не

тратился -- флакон тройного одеколона, банка пахучего вазелина, смазывать

треснутые от воды и ветра руки, губы, щеки, пара печаток духового мыла,

пяток стирального и, для "форса", бутылочка шампуня, ее, эту штуку, навязала

ему продавщица в хозтоварах, расхваливая фасонный флакон с колпачком, --

можно использовать как флягу, когда опростается. Шампунем Аким мыл голову

больной -- пены много, в избушке пахло парикмахерской, голова быстро

очистилась, волосы перестали сечься, струились живыми потоками -- полезная,

оказывается, штука, а он думал, забава.

-- Аким, дай я тебя подстригу, -- предложила Эля и виновато потупилась,

-- должна я хоть какую-то работу делать, помогать тебе.

-- Должна, -- жестко подтвердил он. -- Ходить на улицу, таскать дрова,

резать прутья, огребать снег, вязать себе теплую шапочку и шарф, вместе

будем шить обутки и одежду, поскольку лето красно ты прогуляла, об зиме не

думала, не гадала.

-- Надо так надо, -- согласилась Эля. -- Шила же куклам платья,

помнится, маме фартучек сделала к Восьмому марта. Вот ножницы в руки никогда

не брала, только в парикмахерской и видела, как карнают людей...

Ох-хо-хо-о-о! Парикмахерская! -- и постучала ножницами по голове Акима, туго

повязанного холщовым полотенцем. -- Вам как, гражданин? А ля-бокс или под

горшок?

-- Валяй, пана, как умеш, -- задушевно согласился Аким и громко

вздохнул: нет, не вникала она в его слова, не понимала бедственности их

положения. Она и этот разговор о помощи начала как бы между прочим, как бы

ему одолжение делая, подмазывалась, исправляя свой каприз. -- Тебе надо

привыкать к тайге, к холоду, иначе нам не выйти, -- снова настойчиво начал

Аким. Но Эля дотронулась до головы сурового зверовика, и сердце защемило --

волосы тонкие, жидкие, как у ребенка, неокрепшие, и она, ровно бы самой

себе, сказала об этом вслух. Аким пощупал себя за голову, потеребил бородку

и, слабовольно переходя на другой тон, смущенно заерзал:

-- Оброс, е-ка-лэ-мэ-нэ, будто лесый, мохом. Ой, тьфу, тьфу! Не к месту

будь он помянут!

Его суеверье, бормотанье наговоров и заветов, житье по приметам

поначалу смешили Элю, потом начали раздражать, но чем они дольше жили в

тайге, чем глубже она проникалась смыслом этой будничной, однообразной

жизни, тем уважительней относилась ко всему, что делал Аким, смиряла себя,

старалась сдерживаться. Напарник ее и хозяин, которого она иной раз

насмешливо и покровительственно именовала "паной", день ото дня как бы

отдалялся от нее, становился взрослее: он много умел, ко всему тут был

приспособлен, но еще больше он заставлял себя уметь, часто через великую

силу, вот уж она-то не способна себя заламывать, не представляла до сей

поры, что можно попуститься своими желаниями, насильно выполнять работу не

по сердцу, есть пищу не к душе, пить отвар из трав и хвои, от которого

воротит, ан нет, оказывается, не очень-то хорошо знала себя, научилась есть

варево из птичины, отволглые и оттого кажущиеся пресными сухари, жарила на

каком-то трескучем, брызгающемся, горящем синим пламенем жиру оладьи и уже

не порскала, зажимая рот, за дверь. Однажды отважилась и по доброй воле

отскребла топором прелый по углам и щелям пол, постирала свое, а потом и

Акимово белье, побанилась в избушке, наводя щелок для головы. Сжавшись в

комок, сносила оморочь, когда Аким обдирал зверьков, хотя по-прежнему

мутило, вертело ее при виде крови и розовых тушек с поджатыми коготками.

Эля не то чтобы испугалась, а внутренне ослабела, притихла, когда Аким,

дождавшись, чтоб она была в здоровом уме и твердой памяти, взялся разбирать

имущество Герцева. Оттого, что охотник долго не притрагивался к чужому

рюкзаку и наконец вытряхнул на пол вещи и раскладывал их так, словно итог

чему-то подбивал, она утвердилась в мысли: Герцев из тайги не вернется.

Аким строго и отстраненно вынул из целлофанового пакета документы,

разложил их на столе: красный диплом отличника, красный же военный билет,

паспорт в кожаной обложке прибалтийского производства, нарядный беленький

билет члена Всесоюзного общества охраны природы, трудовую книжку, пачку

квитанций на денежные переводы в Новосибирск -- алиментная подать.

Вузовский, совсем новый "поплавок", похвальный лист, и медаль "За спасение

утопающего", и разные справки, средь которых хранился зачем-то

старый-престарый трамвайный билет с однозначным, "счастливым" номером,

увидев который Эля заплакала. Акиму вспомнилась присказка Афимьи Мозглячихи,

говоренная не раз по поводу существования касьяшек: "Овца не помнит отца,

сено ей с ума не идет".

Стянув тугой красной резинкой кипу бумаг, Аким дождался, когда Эля

успокоится, и не пододвинул, а подтолкнул к ней пальцем тугую пачку

документов:

-- Вот, -- отворотившись, молвил он, -- выйдем -- сдадите и заявите о

пропаже человека. Я не стану этого делать. Меня уже разок таскали

следователи, хватит!..

И то, что Аким перешел на "вы", сделался боязливо- суровым, смутило

Элю, потому что за этой суровостью угадывались подавленность, смущение, и

деланное спокойствие не могло их прикрыть.

-- Аким, где он? -- боясь отчего-то притронуться, показала Эля на пачку

бумаг, будто перечеркнутую кровавой полоской.

-- Не знаю, -- помедлив, отозвался Аким и, еще помедлив, обнадежил: --

Но я узнаю. Скажу.

Вещи покойного, в особенности палатка, топор, нож, острога, пачка

сухого спирта, бритва, запасные портянки, были необходимы охотнику и Эле,

могли пригодиться и тем, кто набредет на таежное зимовье. Лишь стопка общих

тетрадей, сшитых рыбачьей жилкой, ни к чему, бросовая вещь.

-- В печь?

-- Н-нет! -- встрепенулась Эля и, отчего-то смущаясь, заспешила: --

Может, там записи последние есть, может, ценное чего по геологии? Может,

объяснится что? И потом, все равно читать нечего... -- и обрадовалась

возможности уйти с разговором в сторону: -- Ты почему книжек с собой не

взял?

-- Некогда читать промысловику. -- Аким перематывал нитки, руки его

были заняты, и он кивнул головой, заставляя помогать ему трудиться. -- Со

стороны, пана, всякая работа, таежная в особенности, удовольством кажется:

бегат охотник по лесу, постреливат, собака полаиват... Ты видела кое-што, да

не все. Если бы я как следует занялся промыслом, мне надо было бы наготовить

кубометров двадцать дров -- зимой с ними некогда возиться. Запасти накрохи.

Хорошо, если завалил бы сохатого, дак десятка два выставил бы капканов, не

повезло бы с сохатым, наладил бы пасти, кулемы, ловил бы рыбу, квасил птицу.

Ловушки -- хочешь ты не хочешь, здоровый ты или больной -- сдохни, но каждые

сутки обойди, замело снегом -- откопай, наживи. И пожрать надо хоть разок

горячего, оснимать шкурки, высушить, снарядить патроны, избушку угоить,

рукавички, то да се починить, да и самому не заослеть, мыться, бельишко

стирать, волосье лишнее убрать -- накопишь добра, ну и собаку кормить

следует, пролубку на речке поддалбливать, без воды чтоб не остаться -- снегу

не натаешься. Ко всему не угореть и не обгореть, не захворать... -- Он

приостановился. -- Упаси Бог заболеть одному. Один и подле каши загинешь...

-- Да-да, -- тряхнула головой Эля. -- Это мне можно не рассказывать. Но

отчего же... Отчего охотятся в одиночку? Вдвоем же удобней, лучше!..

-- У меня друг, Колька, на Пясине втроем были, дак загрызлись. Не

уживаются вместе нонешние люди, тундряная блажь на их накатывает.

-- А раньше?

-- Раньше, видать, нервы у людей были покрепче. Может, в Бога веровали

-- сдерживало. Да тоже послушаешь, всяко лихо деялось -- резались и

стрелялись, а то скрадом доводили сами себя. Тихий узас!..

-- Как это?

-- А так. Осатанеют до того, что убить готовы один другого, а нельзя:

убьешь -- пропадешь или Бог покарат. Тогда оне преследовать друг дружку

возьмутся, охоту всякую забросят, не спят, шарахаются от каждого сучка, оно

и с ума сойдет который. А скрадет который которого, поранит, на себе в

избушку ташшыт, лечить начинает, Богу молиться о спасении, иначе тюрьма.

-- Да что же это такое?

-- Жись в тайге о-очень хитрая, пана, много сил, терпенья и, не смейся,

не смейся, ума требует.

-- Да какой уж тут смех? -- Эля вдруг спохватилась: говорит Аким почти

чисто, не сельдючит, голос его, отмякший, какой-то проникновенный,

доброжелательный, будто он наставляет послушного, отзывчивого слушателя

школьного возраста, и качнулась, покатила по ней волна ответной

благодарности к человеку, заменившему ей все живое на свете. До сего момента

она хоть и говорила ему спасибо, однако воспринимала все как само собою

разумеющееся, как должное -- одна в тайге, больная, беспомощная, так спасай,

помогай, посвяти себя, раз ты человек. А где, собственно, и кем это написано

иль указано -- спасай, помогай, забудь о себе и делах своих, да и все ли

способны помогать-то бескорыстно?

Вот они, бумаги, документы! А что за ними, за этими хорошо сохраненными

документами, скрыто? Хозяин их и хранитель был напористо-открытый, вроде бы

великодушный и в то же время неуловимый, загороженный усмешкой, неприязненно

грубый с людьми, он как бы приподнял себя над условностями бытия, напустил

на свой лик дымку значительности, и этого достало, чтобы другие не то чтобы

мелочью себя почувствовали в сравнении с ним, но почитали в нем силу и

емкость души. Доверилась же вот она ему, сразу, непрекословно. В первый же

день, именно в день, не дождавшись ночи, там, в чушанской мастерской, он

заграбастал ее, подмял, словно так и не иначе и должно быть, затем водил ее

за собой будто овечку, плел-говорил самодельные умности, а она,

простушка-аржанушка, слушала его, внимала. Парализующая сила исходила от

Герцева, даже не сила, а собственная уверенность в ней.

Молода, ох молода была Эля и глупа, ох, глупа! И непамятлива, и

доверчива: вот много ли времени прошло со встречи, а не помнит уже лица

Герцева, не может представить его ясно, отчетливо. В хвори сгорел, видать,

его образ, пепел остался в душе и перед глазами, и в памяти что-то

расплывчатое. А может, он и был таким расплывчатым, неоконтуренным. Одно она

явственно помнит -- его руки. На них, на этих крепких, все умеющих руках,

засучены рукава; сжатые в полугорсть, готовые в любой миг схватить, сгрести,

придавить, загорелые, искрящиеся волосом, с толстыми продольными жилами --

очень выразительные были руки, оттого и запомнились, должно быть, и. как

выяснилось, навсегда. А еще что? Слова, слова, слова! Много слов, тоже вроде

бы что-то значительное скрывающих за собой. Эля попыталась приподняться,

заглянуть за скобки слов -- за ними оказалась пустота. ...

Это случилось, точнее началось, -- после того перехода, когда, подбив

ноги, Эля нежилась в палатке, а Герцев ладил еду, мимоходом сунув в палатку

букетик снежно белых таежных ветрениц, которые, как он объяснил, на

нормальных землях давным-давно отцвели, здесь же, на мерзлоте, в иных углах

все еще начало лета. "Любимые цветы моей покойной родительницы", -- как

всегда, криво усмехаясь, объяснил он и после обеда запропал где-то. Явился

мокрый, уработавшийся.

-- Ты не месторождение ли, случаем, ищешь?

-- Что ж? -- отозвался Гога. -- Не худо бы подарить государству

золотой, допустим, приискочек и навсегда рассчитаться -- учило, кормило,

моралью пичкало -- не люблю быть должником. И попадается золотишко, широко

попадается, да все это семечки. Вот, -- бросил он спутнице узелок. --

Никогда не видела?

Эля с любопытством развязала тряпицу. Золотинки напоминали блестки

жира, снятые с топленого молока, уже старого, затемнелого, сохлого,

чешуйчато прилипли они к тряпице, не горели, не сияли. "Люди гибнут за

металл!" За этот вот?

-- Отруби! -- небрежно бросил Герцев, приняв от нее платок и завязывая

его с ловкостью фокусника вокруг пальца.

-- Найдешь месторождение, прииск, твоим именем назовут?

-- Что? А-а! Не возражал бы. Но, главное, получить кругленькую сумму и

навсегда расквитаться за глупость молодости. Послать бы разом из расчета

полста рэ алименты до совершеннолетия дочери.

-- Не щедро для открывателя месторождения!

-- Нечего баловать детей!

-- Умный, ты! Ох, умы-на-ай!

-- Всего лишь практичный. Не находишь?

-- Нахожу. И все-таки шарлатанством попахивает.

-- М-м, пожалуй, ты не точна. Скорее дилетантство. Но один умный

режиссер меня успокоил, сказав: "Современному искусству не хватает

дилетантов". Науке, по-моему, тоже.

-- Восполняешь?

-- Кому-то ж надо страдать за общество.

-- Нынче желающих страдать за общество на словах навалом! -- съязвила

Эля, и у патрона ее сразу начал наливаться тяжестью взгляд. Топорик, который

он подправлял бруском, вязнул в пальцах, пробующих острие, движения

затормозились, клубящаяся муть поднималась из отстойников, слепила,

перекручивала человека, и, если он не пересилит себя, даст захлестнуть,

рубанет, может рубануть -- отверделая, давняя злоба спластовалась в залежах

души Герцева, а родители, говорил, слабаки и добряки были. Вот тут и

разберись в генах этих самых. Нет уж, лучше не вертеть запал у мины, не

баловаться -- вдруг да неигрушечная...

После у них всего было навалом -- она и капризничала, и плакала, и

бросала в патрона чем попало, лаяла его, но он все сносил, однако близко ее

уже не подпускал, от разговоров о личном уклонялся, да к той поре ничто их

вместе, кроме единой цели -- найти экспедицию, и не удерживало. Эля

чувствовала: Герцев только сбудет ее с рук, тут же перестанет о ней думать,

тогда и ей тоже мнилось: с глаз долой -- из сердца вон...

Долгими вечерами, сидя против дверцы печурки, глядя в пылкий, от

ореховой скорлупы по-особенному жаркий и скоромный огонь, сумерничая при

свете лампы-горнушки в прибранной, со всех сторон стиснутой тайгой и

темнотою избушке, Эля слушала дневники Герцева, пытаясь что-то понять, пусть

припоздало, разобраться, что и почему произошло с нею.

Общие тетради, завернутые в целофановую пленку, Герцев таскал с собою в

кармане, пришитом под спиною к рюкзаку. Судя по охранным предосторожностям,

Гога дорожил дневниками. В тетрадях встречались записи геологического

порядка, состоящие из специальных терминов, сильно, до неразборчивости

сокращенных. Судя по записям, Герцев с геологией не покончил и вел свои

наблюдения, подобно британскому детективу, частным, так сказать, порядком.

Зимами расшифровывал заметки, обрабатывал, наносил наблюдения на карту. Но с

собой подробных записей у него не было, и карта была помечена системой

крестиков, в большинстве своем в устьях речек, кипунов и потоков.

Почему, зачем поманили ее дневники Герцева? Узнать чужие тайны? Но Гога

от людей скрывал вещи, мораль же свою всегда держал на виду, хоть она у него

и была паче гордости. Записи и мысли свои он считал столь высокими, что не

боялся за них -- не уведут, они в другой башке попросту не поместятся. А

стесняться? Чего же? Он не школьник, что стережет и прячет свои тайны под

подушкой.

Удивляло немножко, что такой аккуратный в делах человек не ставил имен

авторов под цитатами из книг и научных трудов, как бы ненароком путая чужое

со своим, -- исключение сделано лишь для Блаженного Августина да модного

средь студентов той поры Сент-Экзюпери. Запись, сделанная, видать, еще в

отроческие годы, в общем-то, ни о каком еще снобизме не свидетельствовала:

"Природа -- более мачеха, нежели мать -- бросила человека в жизнь с нагим

телом, слабым, ничтожным, с душою, которую тревожат заботы, страшит робость,

увлекают страсти, но в которой между тем, хотя полузадушенная, всегда

остается божественная искра рассудка и гения". -- Блаж. Августин. Влияние

Блаженного Августина на духовное формирование юного мыслителя было

непродолжительным -- уже первые записи в студенческой тетради рвали глаз:

"Люди, как черви, копошатся на трупе земли". "Хорошо артисту -- он может

быть царем, любовником, героем, даже свободным человеком, пусть хоть

игрушечно, пусть хоть на время". "Неужели человеку надо было подняться с

четырех лап на две, чтобы со временем наложить на себя освободившиеся

руки?". "Законы создали слабые, в защиту от сильных". "Счастье мужчины: "Я

хочу!" Счастье женщины: "Он хочет!"" Ницше -- куда герцевым без него!

"Все люди, одни более, другие менее, смутно ощущают потребность

родиться заново" -- Сент-Экзюпери.

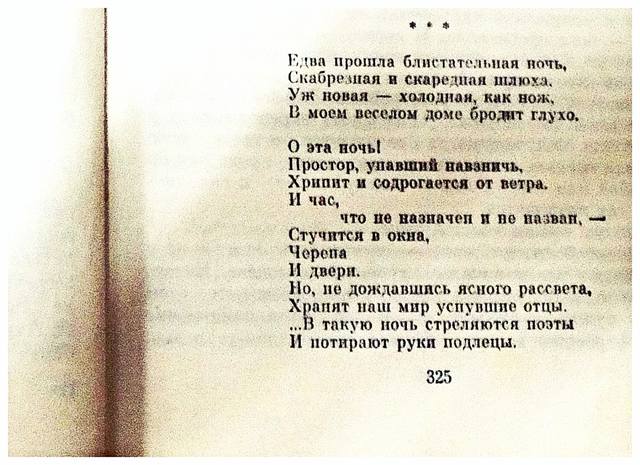

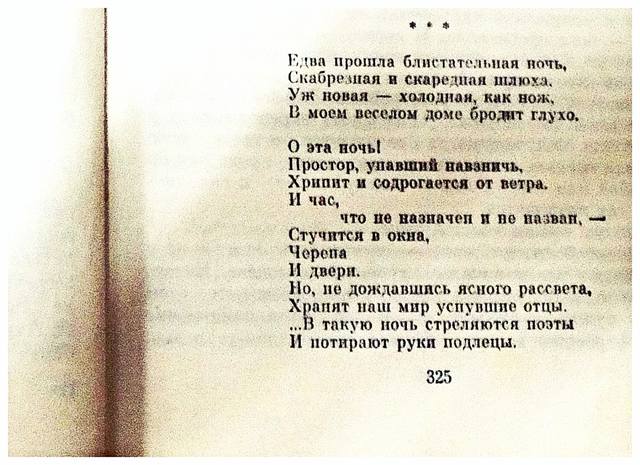

-- Зачем ведут дневники? -- отложив тетрадь, закуривая, спросил Аким,

глядя на затухающий огонь лампы, поставленной на полочку в запечье. Они

старались обходиться печкой, берегли керосин, свечи, жир и горнушку

засвечивали, лишь когда упочинивались. Эля не отвечала, не слышала вопроса,

уйдя в те слова и мысли, что читал ей Аким, не всегда верно делая ударения,

с трудом разбирая почерк Гоги, напористый, заостренный, -- буквы прыгали,

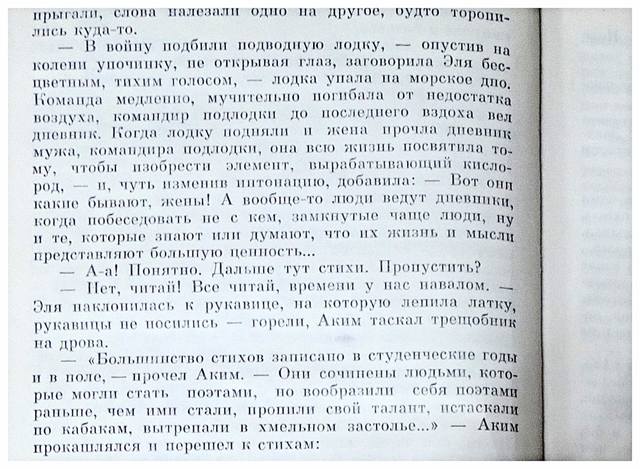

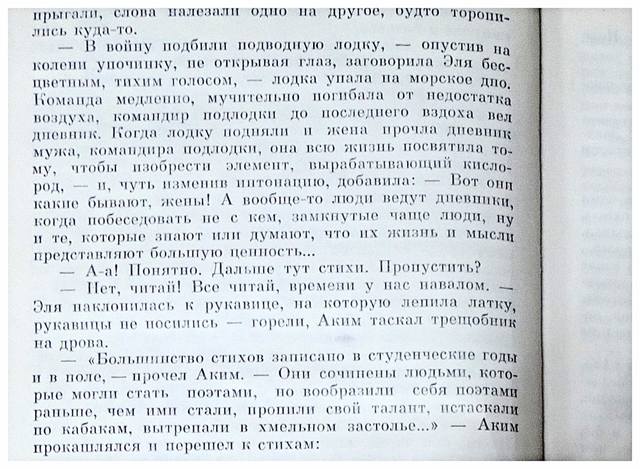

слова налезали одно на другое, будто торопились куда-то.

-- В войну подбили подводную лодку, -- опустив на колени упочинку, не

открывая глаз, заговорила Эля бесцветным, тихим голосом, -- лодка упала на

морское дно. Команда медленно, мучительно погибала от недостатка воздуха,

командир подлодки до последнего вдоха вел дневник. Когда лодку подняли и

жена прочла дневник мужа, командира подлодки, она всю жизнь посвятила тому,

чтобы изобрести элемент, вырабатывающий кислород, -- и, чуть изменив

интонацию, добавила: -- Вот они какие бывают, жены! А вообще-то люди ведут

дневники, когда побеседовать не с кем, замкнутые чаще люди, ну и те, которые

знают или думают, что их жизнь и мысли представляют большую ценность...

-- А-а! Понятно. Дальше тут стихи. Пропустить?

-- Нет, читай! Все читай, времени у нас навалом, -- Эля наклонилась к

рукавице, на которую лепила латку, рукавицы не носились -- горели, Аким

таскал трещобник на дрова.

-- "Большинство стихов записано в студенческие годы и в поле, -- прочел

Аким. -- Они сочинены людьми, которые могли стать поэтами, но вообразили

себя поэтами раньше, чем ими стали, пропили свой талант, истаскали по

кабакам, вытрепали в хмельном застолье..." -- Аким прокашлялся и перешел к

стихам:

Что же есть одиночество? Что же есть одиночество?

Что же это за зверь?

Одиночка -- и хочется

На волю, за дверь?

Ну а может быть. просто --

Твой отчаянный крик

С нелюдимого острова

На материк?

Что же есть одиночество?

Что не понят другим,

И стихи, и пророчества --

Беспредметны, как дым?

И что все твои замыслы,

Все, чем жизнь дорога, --

Непролазные заросли

И мрачны, как тайга?

Что же есть одиночество? --

Не понять мне вовек.

Может, миг, когда корчится

В петле человек?..

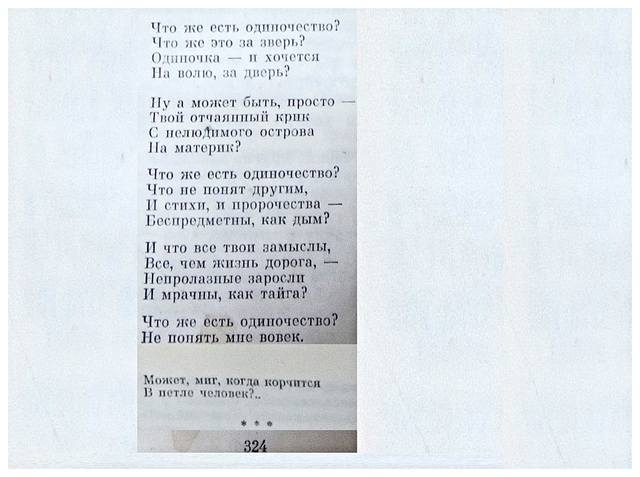

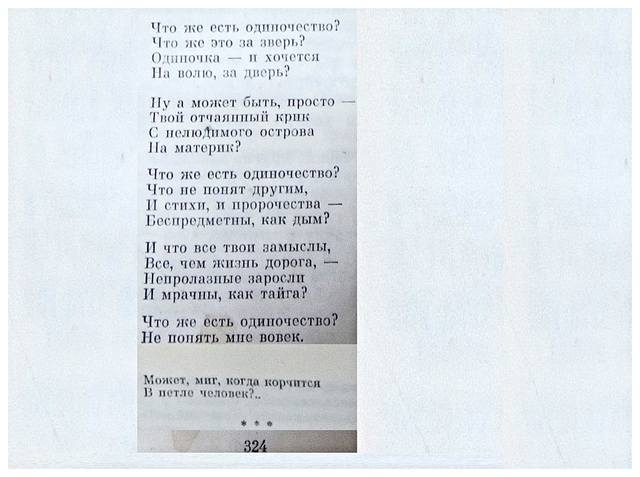

x x x

Пустыня от зноя томится,

На дюнах молчанье лежит,

И дремлет с детенышем львица,

Качая в глазах миражи.

Под пальмою звери уснули,

Предательски хрустнул песок,

И львице горячая пуля

Ударила в рыжий висок.

Еще не набравшись силенок.

От крови разъярен и ал,

Вскочил перепуганный львенок

И тут же от боли упал.

Он вырос, враждуя со счастьем,

Крещенный смертельным огнем,

И знает, как, злая от страсти,

Тоскует подруга о нем.

Тяжелые веки прищурив

И вспомнив ту рану в боку.

Он видит песчаные бури,

Сыпучих барханов тоску...

Усталый, но гордый доныне,

В неволе людской поумнев,

Он рвется на голос пустыни,

Седой и бунтуюший лев.

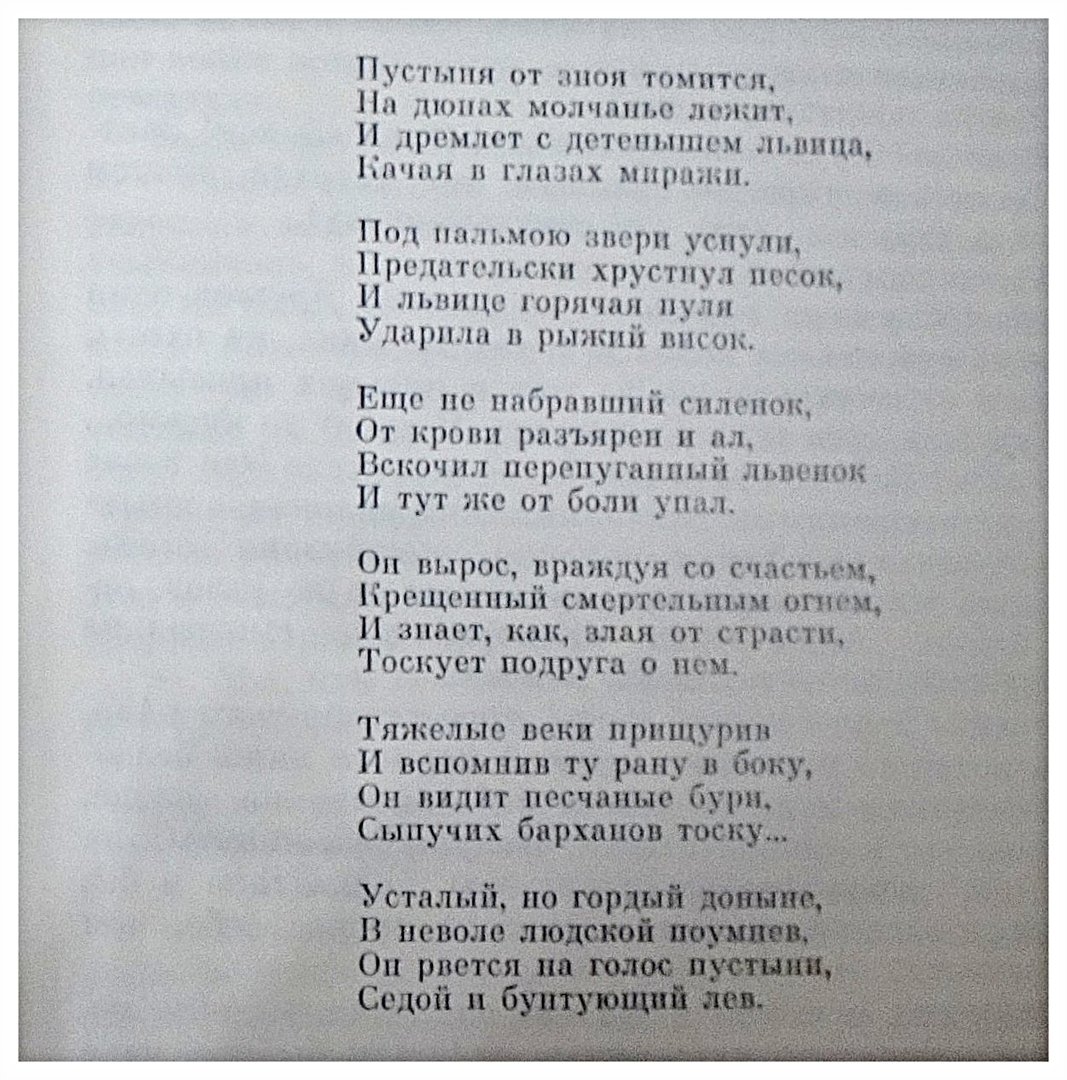

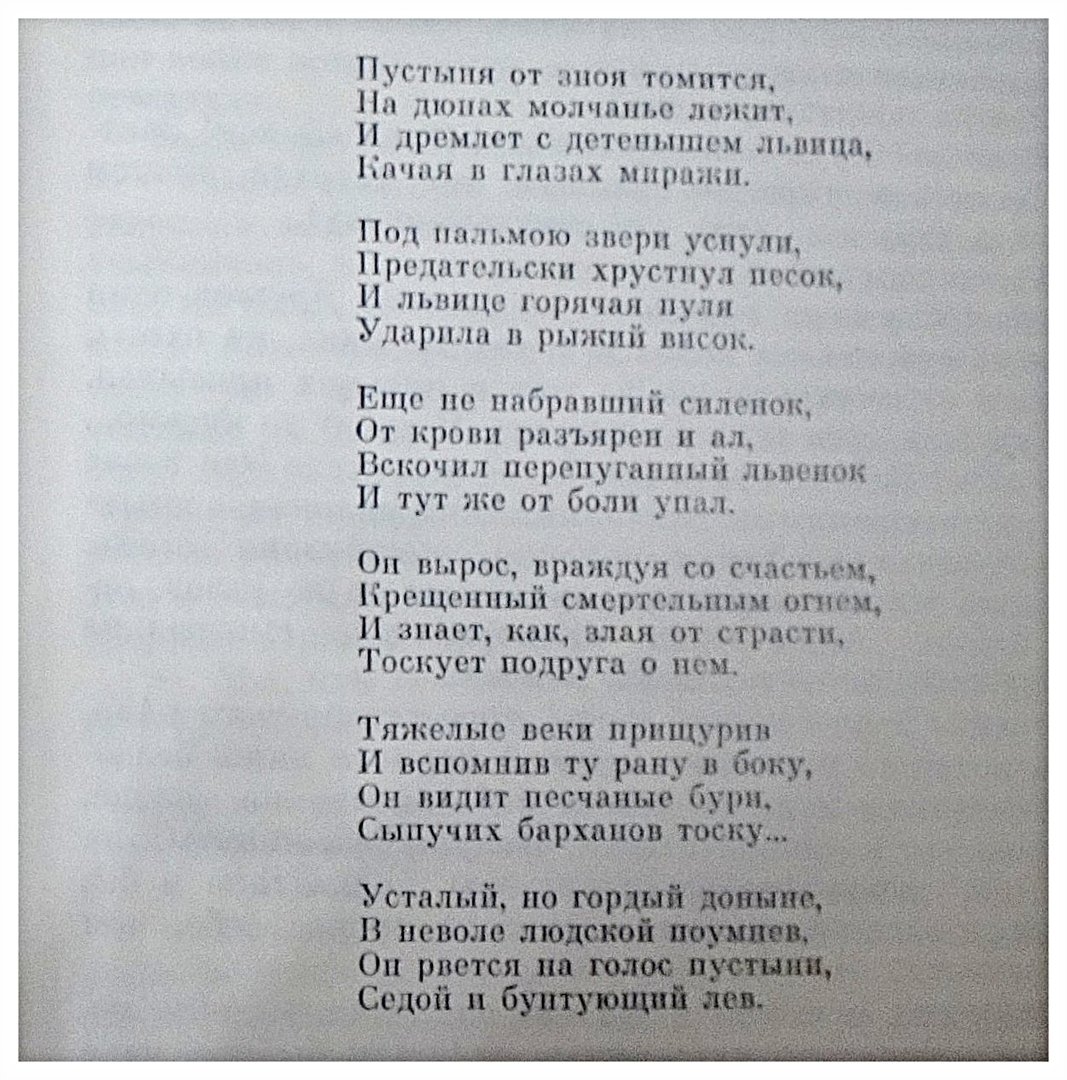

x x x

Едва прошла блистательная ночь,

Скабрезная и скаредная шлюха,

Уж новая -- холодная, как нож,

В моем веселом доме бродит глухо.

О, эта ночь!

Простор, упавший навзничь,

Хрипит и содрогается от ветра.

И час,

что не назначен и не назван, --

Стучится в окна,

Черепа

И двери.

Но, не дождавшись ясного рассвета,

Хранят наш мир уснувшие отцы.

...В такую ночь стреляются поэты

И потирают руки подлецы.

-- У-уф! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! -- расслабился Аким. -- Нисе не понимаю. Может,

хватит?

-- Что? А, хватит, хватит! Там еще есть стихи?

-- Навалом! -- Аким не заметил, когда начал пользоваться любимым

словечком Эли.

-- Завтра почитаем, ладно?

-- Конесно! Куда нам торопиться! Пос-сита-аем! Завтра я тебе не это

горе, -- щелкнул по тетради ногтем Аким, -- завтра я те стих дак стих

выволоку!..

-- Уж не сам ли?

-- Не-э! С ума-то еще вовсе не спятил! Дружок один на прииска

старателем подался, а там ни кина, ни охоты, со скуки и строчил стишки да

мне в письмах присылал. Больно уж мне один стих поглянулся. Я найду то

письмо...

-- А сам? Ничего тут такого?.. -- повертела Эля возле головы

растопыренными пальцами.

Аким уклончиво хмыкнул и забренчал о печку поленом, подживляя огонь. По

избушке живее запрыгали, высветляя ее до углов, огненные блики. Аким стоял

на корточках, смотрел на огонь. Эля тоже не шевелилась, молчала.

Ощущение первобытного покоя, того устойчивого уюта, сладость которого

понимают во всей полноте лишь бездомовые скитальцы и люди, много работающие

на холоде, объяло зимовье и его обитателей. Полушубок, кинутый на плечи Эле,

начал сползать, она его подхватила и без сожаления, почти безразлично

сказала скорее себе, чем Акиму:

-- Напутала я что-то в жизни, наплела... -- еще помолчала и усмешливо

вздохнула: -- Сочли бы при царе Горохе -- Бога прогневила. И верно, -- она

еще раз, но уже коротко, как бы поставив точку, вздохнула: -- Бога не Бога,

но кого-то прогневила...

Побаиваясь, как бы от расстройства Эля не скисла совсем, не стало бы ей

хуже, Аким снова перевел беседу в русло поэзии, мол, вот, когда бродит один

по тайге, особо весной или осенью, с ним что-то происходит, вроде как он сам

с собой или еще с кем-то беседу ведет, и складно-складно так получается.

-- Блажь! -- заключил Аким.

-- Может быть, и блажь, -- согласилась Эля, -- но с этой-то блажи все и

началось лучшее в человеке. Из нее, из блажи-то, и получились песни, стихи,

поэмы, то, чем можно и нужно гордиться... -- Не подбирала наплывшие на лицо

отросшие волосы, а убирала она их как-то ловко, красиво, сделав рогулькой

руку, отодвигала легкий их навес в сторону и плавным движением головы

сгоняла ворох на спину. Белые, как приклеенные, волосы изредились, оплыли

вниз, совсем уж на кончиках остались; темная волна живых волос все

напористей сжимала их, прореживала. Читать дальше ...

***

*** Старшой... Зимовка, Виктор Астафьев

*** Из книги (В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги

*** ... Из книги 02(В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги

*** Иллюстрации художника В. ГАЛЬДЯЕВА к повествованию в рассказах Виктора Астафьева "Царь-рыба"

*** Бойе 01

*** Бойе 02

*** Бойе 03

*** Капля 01

*** Капля 02

*** Не хватает сердца 01

*** Не хватает сердца 02

*** Не хватает сердца 03

*** Не хватает сердца 04

*** Дамка 01

*** Дамка 02

*** У Золотой карги 01

*** У Золотой карги 02

*** Рыбак Грохотало 01

*** Рыбак Грохотало 02

*** Царь-рыба 01

*** Царь-рыба 02

*** Летит чёрное перо

*** Уха на Боганиде 01

*** Уха на Боганиде 02

*** Уха на Боганиде 03

*** Уха на Боганиде 04

*** Уха на Боганиде 05

*** Поминки 01

*** Поминки 02

*** Туруханская лилия 01

*** Туруханская лилия 02

*** Сон о белых горах 01

*** Сон о белых горах 02

*** Сон о белых горах 03

*** Сон о белых горах 04

*** Сон о белых горах 05

*** Сон о белых горах 06

*** Сон о белых горах 07

*** Сон о белых горах 08

*** Сон о белых горах 09

*** Нет мне ответа

*** Комментарии

***

***

***

***

***

***

***

*** ПОДЕЛИТЬСЯ

***

***

|