*** ***

***

Сон о белых горах

Было время, когда туристов и видом

не видывали и слыхом не слыхивали.

Разве что приедет в кои веки раз

какой-нибудь, чтоб потом книгу на-

писать. А еще того раньше,если лю-

дям попадался турист, они или тут

же забивали его, или требовали за

него выкуп на том веском основании,

что он, наверно, вражеский шпион.

И, как знать, может, только так с

ними и надо было обращаться.

Уолтер Мэккин

Как маленькая тропинка выходит в конце концов к широкой тропе, а то и к

дороге, так и человек, с детства таскающийся с ружьем, непременно склонится

к мысли -- покончить с баловством и заняться настоящей охотой, испытать

отраву и сладость промыслового фарта, отметая мудрый завет: человек жив

хлебом, а не промыслом.

Коля, закадычный друг Акима, всеми силами и мерами воздействовал на

покрученника, страсти всякие ему рассказывал, на болезнь ссылался, материл

его, сулился ружье утопить -- все бесполезно. И тогда Коля, живо помня, что

случилось с ихней артелью на Таймыре, взял с Акима слово: сельдюк узкопятый

пойдет на промысел один, без связчиков -- кого медведь драл, тот и пня

боится.

У охотников, постоянно занимающихся промыслом в туруханской тайге, были

освоенные, обжитые ими районы, и Акиму, как новичку, определили угодье и

никем не занятое становище, из глухих глухое, из дальних дальнее, ниже озера

Дюпкун, на речке Эндэ -- притоке то бурной, порожистой, то

болотисто-неподвижной Курейки. До ближнего поселка Усть- Мундуйки,

отмеченного на карте якорем, поскольку сюда с весенним завозом заходят

пароходы и самоходки, а летом реденькие катера, от зимовья сотня с лишним

верст. По левому берегу Курейки, где-то среди озер, болот и сонно темнеющих

гор утерялся поселок Агата, в котором, по слухам, давно нет ни одного

жителя. По правому берегу Курейки, за реками Кулюмбе и Горбиачин, где-то

возле озера Хантайского, зимой и летом стоит бригада рыбаков, добычу которой

таскает в игарский рыбозавод самолетик. Словом, от зимовья Акима хоть влево,

хоть вправо кричи -- не докричишься, беги -- не добежишь.

"Две Бельгии и полторы Франции в твоем распоряжении!" -- смеялся пилот

вертолета, еще по теплу забрасывая к охотничьему зимовью все необходимое для

долгой жизни и нелегкого зверованья: пилу, топоры, пешню, капканы, одежду,

постель, небольшую лодку-долбленку, соль, сухари, керосин, другой разный

скарб и припас.

Хмарная, пространственная тишина лежала вокруг заплесневелой по нижним

венцам, скособоченной избушки со сплющенной от толстых снегов трупелой

шапкой крыши. Тревожно шевельнулось и съежилось что-то в Акиме, просвистело

сквозняком по всему нутру: "Бою-у-у-уся-а-а-а". И не будь чахлолесая,

однообразная местность, объятая болотным смрадом, заключена в небесно-чистые

горы, от которых веяло сквозной свежестью, мягкой прелью мхов и чем-то

необъяснимо манящим, Аким, пожалуй, спасовал бы, и мысль, робко в нем

шевельнувшаяся: "Бежать! Выплатить аванец и отказаться от договора", --

укрепилась бы в нем. Но, странное дело, вернувшись в город, на базу, он стал

думать о месте, ему определенном, об этих "двух Бельгиях и полутора

Франциях", как о своем, давно ему знакомом, обжитом, даже и затосковал по

речке Эндэ, по старенькой, сиротливой избушке. И приснились ему белые горы.

Будто шел он к ним, шел и никак не мог дойти. Аким вздохнул сладко от

неясной тоски, от непонятного умиления, и ему подумалось, что все его давнее

томление, мечты о чем-то волнующем, необъяснимом, об иной ли жизни, о любви,

если не разрешатся там, среди белых гор, то как-то объяснятся; он станет

спокойней, не будет криушать по земле, обретет душевную, а может быть, и

житейскую пристань.

Как, почему это должно произойти в местах, где до ближнего охотничьего

становья пять суток ходу, ничего и никого, кроме тайги и гор, нету, -- Аким

ни себе, ни кому другому растолковать не сумел бы. Но он давно привык

полагаться на себя, доверять только собственному сердцу и наитию, которые не

раз и не два шибко его подводили, и все же ничего иного не оставалось, как

советоваться с собой. Пустив по воле волн душу и тело свое, доверясь

внутреннему движению, Аким готов бывал уже ко всему, никому и ничему

обыкновенно не удивлялся, воспринимал хоть удачу, хоть беду как само собою

разумеющееся, и, может, эта именно невозмутимость, способность во всякий

момент делать то, что требуется, идти дальше с готовностью и помогали Акиму

сохраниться на белом свете, дожить до тридцати лет (это он в охотничьем

договоре для солидности написал. На самом же деле до двадцати семи с

небольшим гаком). Хуже ему бывало, когда повороты жизни случались врасплох,

когда он не был готов к отражению напастей. Вот тогда один лишь ход, одно

спасенье знавал -- вино. Ах, уж это вино! Если б не оно, проклятое, где бы

сейчас и кем был Аким! Где бы и кем он был, Аким, по правде сказать,

представлял неясно, однако не сомневался: все было бы по-иному, по-хорошему,

как не сомневался в том великий человек -- Парамон Парамонович и все пьющие,

бродяжливого характера люди. И когда ударялся в загул, часто плакал о себе

Аким -- о том, который мог бы быть, даже вроде бы и есть где-то совсем

близко, да этот, враг-то, пропойное-то рыло, к нему не допускает...

Полный деловитости, возбужденный ожиданием всего наилучшего, Аким

высадился в устье речки Эндэ, на удобной площадке, накрыл багаж, придавил

брезент каменьями, помахал вертолету рукой и пошел на ветхой осиновой

долбленке с первым небольшим грузом к становищу -- узнать, что там и как, да

и путь-дорогу по осенней речке разведать. Предстояло ему на шесте проделать

этот путь раз десяток, если не больше, -- много необходимого имущества надо

современ- ному охотнику.

Поталкиваясь легким шестом, покуривая душистую сигаретку с мундштучком,

он обдумывал свое будущее здесь житье. Зимовье Аким подремонтировал в

прошлый прилет, но возни с ним еще много, подопрело зимовье, давно в нем не

было промысловика, а вот туристы и бродяжки всякие наведывались: скололи

углы на растопку и козырек над дверью свели, истюкали топором половицы и

порог. Комары, холод ли не дали приблудным людям разбить стекло в окне:

разбить стекло, напакостить в избушке, высечь надписи топором на стене и

ножиком на столе -- это уж непременный долг современных ночевальщиков, если

они этого не сделают, то вроде как с хворью в душе уйдут, с

неудовлетворенностью. Надо проконопатить, обшить дверь, набить за оконный

надбровник моху -- вытеребили птицы, мыши -- и само окошко оклеить,

промазать, пол приподнять -- сел на землю; главное же -- дров на весь сезон

наширкать, запасти накрохи, птицы, рыбы, ближе познакомиться с молодой,

только что приобретенной собакой Розкой, которая резво носилась по тайге,

облаивала глухарей или рябчиков, проломившись сквозь зарастельник, громко

лакала воду, смотрела на приближающуюся лодку, пошевеливала хвостом,

загнутым в вопрос: что-де за человек мой новый хозяин, как мы с ним

уживемся?

Аким трепал Розку по пушистому загривку, скреб ногтем за чуткими ушами.

Розка, уткнувшись хозяину в колени сырой, чистой мордой, притихнув, глядела

снизу вверх с покорной ласковостью. "Ты только не бей меня, и все будет

ладно", -- говорил ее взгляд.

Шибко бьют иногда собак, шибко. И самых добрых и нужных бьют -- ездовых

и охотничьих. Комнатных шавок бить не за что, они сахар едят, лапу дают,

гавкают, и все. В тайге жизнь серьезна, тут лапой не отделаешься, работать

надо и знать, когда гавкнуть, а когда и промолчать.

-- Ниче, Розка, ниче! -- успокаивал собаку Аким. -- Ищи давай, ищи! --

С детьми и собаками Аким умел ладить, они его любили -- верный признак души

открытой и незлой.

В речке Эндэ, выбивая мальков, хлестался ленок, завязав узел на воде,

уходили с отмелей таймени, хариус прощупывал плывущие листья и осенний хлам,

лениво снимая личинок, пуская осторожно кружки. Ожиревшая, непуганая рыба от

лодки отваливала неторопливо, выстраивалась возле струи, в бой воды, в

водовороты не лезла. Скоро покатится хариус в низовья, следом уйдет таймень,

ленок, и речка опустеет. Хорошо бы на ямах чего осталось, хоть мелочь, налим

пошел бы на икромет -- зимой питанье себе и собаке, а накроха -- всем

заботам забота.

Зимовье темнело продавленной крышей за прибрежным веретьем, в сером

оголившемся ольшанике. Сразу за избушкой мшел каменный бычок-плакун,

выдавливая из-под себя иль из себя талец, путь которого и жизнь которого на

свету была совсем коротенькой. Редко ставят охотники зимовье в таком сыром,

заглушистом месте, но на сезон-два, видать, и рубили избушку, и охотник

ленив был: чтоб вода, дрова, промысел -- все рядом, на остальное плевать.

Талец и камень переплело, опутало смородинником с последними на нынешних,

маслянисто-темных побегах листьями, прихваченными морозцем; дружной рощицей

стояли вдоль тальца медвежьи дудки, уронив тряпье обваренных листьев и

топорщась мохнатостью зонтиков; жались к камню кустики аршинного

чая-лабазника, соря в желобок тальца круглое, пылящее семя; понизу светились

уже слепые нити незабудок и чахоточно цветущей, но сочной мокрицы, которая

после того, как опали и завяли зонтичные, получила каплю света, взбодрилась

от припоздалого солнца, от первых ли инеев; липучка навязчиво ластилась ко

всему. Когда еще с первым вертолетом прилетал Аким, то нащипал возле тальца

берестинку морхлой, недозрелой смородины, хрустел косточками черемухи,

лакомился гонобобелью и называл заросли за избушкой садом.

Сразу за "садом", в шаге от избушки начиналась приполярная тайга с

редкими, колотовыми кедрачами, ершистыми ельниками, седым пихтарем в падях,

мелким чернолесьем по речке Эндэ и вздыбленным притокам ее. Но по-за речками

простиралась ласта -- местность низкая, закрученная в моховые поляны, --

предвестница тундры. В ясные дни глаз доставал подтаежье -- ничего хитрого:

в какой-нибудь полсотне верст на север, может, и ближе -- шестьдесят седьмая

параллель -- Полярный круг. Аким пытался "оформить" эту самую параллель,

зрительно представить ее в виде границы. И хотя он в Заполярье родился,

вырос, все видел и знал, при научном слове "параллель" у него в голове

преображалось, жизнь и местность обретали какие-то иные формы, и выходило,

что по эту сторону параллели -- лес, ягоды, кустарники, боровая птица,

лесной зверь, а по ту -- сразу же голая тундра, испятнанная озерами, и

ничего там нет, кроме мха и кустарников, уток да гусей, песцов и куропаток.

Поймавшись взглядом за угол зимовья, Аким с удовольствием отметил:

осадка избушки та же, что и ранней осенью, -- значит, не мартышкин труд то,

что талец, наладив- шийся подмывать жилище, отведен Акимом в гущи "сада",

что уперты в набережную стенку три слеги да подлатана корой крыша --

человеческие руки, они и строят, и хранят, без них даже лесная избушка

дряхлеет.

И все же что-то было не так с зимовьем, потревожено оно вроде бы

чем-то, мох на тропке притоптан, на каменьях сбит и заголен; торчит пенек

недавно срубленной ольхи; труба в черной кайме свежей сажи, стало быть, тоже

невдавно топлена; "сад" шибко смят, утоптан у рябящего устья тальца,

смородинник и вовсе обломан; на дне Эндэ блеснула крышка консервной банки; к

стене избушки прислонено на скорую руку вырезанное удилище, болтается

оборванная жилка с городским пластмассовым поплавком. "Туристы! -- взвыл

Аким. -- Добрались, падлы! -- Отрывисто, испуганно залаяла у зимовья Розка.

-- Заблудились, в рот им пароход!"

Приткнув долбленку к берегу, Аким подтянул ее, выгреб из носа лодки

патронташ, дождевик, заглянул в ружье -- заряжено ли, и, внутренне

взъерошенный, ожидал, как, держа пальцы в мелких карманах драных джинсов,

космачом, без шапки, спустится от избушки заросший человек, беспечно

поздоровается и выдаст что-нибудь кисло-шутливое насчет того, что

приблудились они с дружками, задичали, съели в избушке все, кроме бревен, и

стойко ждали, когда явится хозяин зимовья -- охотник, накормит, напоит и

выведет или укажет им дорогу, спасая их для потомства и будущих великих дел.

Любителей странствовать по диким местам развелось полно, и они не только не

трудятся, чтобы поучиться ходить по ним, но даже и расспросить ленятся, что

это за оказия такая, тайга-то, пригодна ль она для прогулок?

Никто от избушки не спускался. Розка лаяла все растревоженней и

звончей. Аким поспешил к зимовью, на ходу отмечая взглядом приметы

нашествия: ведро, полное дождевой воды; пенек ольхи и щепа закраснели; муть

отстоялась в человеческом следу -- судя по вдавышу, сапог сорок второго

размера, неделю, если не больше, не выходили. Ага, окурок! Окурок давний и

совсем раскисший, и сигарета докурена до фильтра -- бережливый, опытный

турист был или весь издержался? На подпаренном мохом крылечке, вросшем в

землю, двумя пестрыми куропатками сидели драные, в пятках смятые кеды

подросткового размера. "Тихий узас! -- волосы на голове Акима зашевелились.

-- Мужик с парнишкой! Умерли!.."

Аким толкнул дверь -- она не подалась. Он опустил с плеча ружье,

прислонил его к стене, схватил деревянную ручку обеими руками, пнул дверь

ногой, навалился плечом. Сыро хлюпнув, она нехотя отворилась. Акима втащило

на двери в жилье и там чуть не сшибло едучим, застоявшимся запахом гнили и

мочи. ...

Промаргиваясь на мутное, в серых разводах окошко с пятнышками прилипших

к стеклу комаров и лесной тли -- окно не протирали, некогда было или не

догадались, Аким обхватывал глазами избушку: с подоконника, тесанного

нехитрым топором безвестного охотника, свисала грязная цветастая кепочка,

вытянув целлофановый козырек утиным клювом, -- при бедном таежном убранстве

избушки совсем неуместная и жалкая вещь; на столе тюбик противокомариной

мази, грязный, почти выдавленный; здесь же темные очки в перламутровой

оправе; золотые часики, светящиеся цветком- стародубкой; россыпью

неошелушенные кедровые шишки; котелок почему-то на полу, в нем деревянная

ложка с рыжим черенком; топорщилась рваной жестью неумело открытая,

уроненная набок банка, из нее вытекла, плотным слоем пыли облипла лужица;

голубая сумка с голубем на боку; изодранный городской плащик-болонья;

громадный рюкзак с раздернутой пастью; топор -- чем-то очень знакомый топор,

рядом чехол от топора валяется; возле печи щепа, ореховый мусор, печь давно

холодная, в избушке настоялся мозглый смрад.

Кучей лежащее на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами

оленьей шкурой, зашевелилось, и из-под него заглушенно донеслось:

-- Го... Го... Го-го...

Аким бросился к топчану, поднял шкуру, разрыл тряпье, откинул

скомканную палатку и в грязнющем спальном мешке обнаружил беспамятного,

горячего подростка. Вместо лица у него был костяк, туго обтянутый как бы

приклеенной к нему восковой кожей, оскалились зубы, заострился нос,

выпятилась кость лба -- печать тления тронула человека. Преодолевая

отвращение, Аким сдернул с него изопрелые джинсы, вместе с ними паутиной

стянулось что-то похожее на женские колготки, и скоро обнаружился фасонно

шитый, вяло болтающийся на опавшей груди атласный бюстгальтер.

"Ба-а-ба-а-а!" -- отшатнулся Аким.

Опомнился он лишь через несколько дней, когда вышел из избушки на берег

Эндэ и увидел в устье тальца на промытом песке и стеклянно мерцающей гальке

что-то пышноперое, головастое, по-поросячьи сыто, вроде бы и высокомерно

поглядывающее круглыми зоркими глазками. Упятившись в заросли забоки, Аким

махом слетал в избушку, схватил ружье и дуплетом опрокинул нежившегося на

щекочущей струйке нарядного тайменя. Громом выстрела так рвануло по речке и

по тайге, что вроде дверь распахнулась в мир, и Аким начал слышать все

вокруг и ощущать себя.

Три дня и три бессонные ночи провел он в полной отключенности от мира,

одолевая смерть, спасая человека -- женщину иль девчонку -- не поймешь,

истощала от голода, иссохла от телесного жара и болезни, сделалась что

утка-хлопунец, вся жидкая, кожа на ней оширшевелая. Одним горлом, безъязыко

она выбулькивала: "Го-го, го-го, го-го..." Аким прилеплялся ухом к спине

больной, и она, чуя его, переставала турусить, замирала в себе. Хрипело,

хрюкало, постанывало под обеими лопатками, под обвисшей, дряблой кожей. По

всему измученному, вытрясенному до костей телу шла испепеляющая работа, не

одну, не две, а сразу несколько скрипучих сухостоин качала болезнь в глубине

человеческого нутра, туда-сюда катала немазаную телегу. "Воспаление", --

словно бы услышав смертный приговор кому-то из близких и бессильный

облегчить участь приговоренного, Аким мучился тем, что сам вот остается

жить, дышать, до человека же рукой подать, но он как бы недоступен и все

удаляется, удаляется...

Не дал Аким ходу таким мыслям, переборол свою расслабленность и

растерянность, перетряхнул аптечку, назвал себя вслух молодцом за то, что

среди самых ценных грузов захватил ее с первым ходком в долбленке. Невелика

аптечка, да и ту друг Колька навязал, а ценность ее в том, что главные в ней

лекарства -- против простуды. Обихаживая избушку, Аким нагрел воды и вымыл

девушку, девочку ли на забросанном лапником полу.

Облеплял ее горчичниками, натирал спиртом, делал горячие компрессы,

отпаивал ягодным сиропом, суетился, бегал весь потный, задохшийся от жары,

но отчетливо помнил: надо экономно расходовать лекарства, больницы и аптеки

здесь нету. Лечить больную следует осторожно, жизнь в ней едва теплится, и

себя надо беречь, очень беречь. Первый день в одной рубахе, сопрелый шастал

на улицу, засопливел, давай скорее лечиться: пришлепал себе горчичники на

спину, докуда рука доставала, таблетку проглотил -- как рукой сняло, а то

шибко испугался -- запропадет он -- все, и все здесь, в изгоне, пропадут

вместе с ним.  Он и Розку не забывал кормить, и сам ел, пусть на ходу, в Он и Розку не забывал кормить, и сам ел, пусть на ходу, в

пробег, но хоть раз в день да горячую пищу. Никогда в жизни Аким еще не

берег так сам себя, не заботился о своей персоне, да, признаться, никогда в

жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что братьям, сестрам да

матери. Но где, когда это было? Прошлое затмилось бродячей жизнью. Больше

всего Аким боялся разжариться в тепле, расслабнуть, уснуть. В голове у него

поднялся кровяной шум, в коленях сделалось мягко, поташнивало, как он думал,

от табаку; он старался меньше курить, не садиться надолго, а толчись на

ногах, занимать себя разнодельем.

Выпотрошив тайменя, Аким присолил его по разрезанному хребту и повесил

за хвост на дерево, пусть обвянет, обдуется жирная рыбина. Из кусочка головы

и подгрудных плавников тайменя он варил уху, начистив в нее без экономии аж

четыре картофелины! Ничего не жалко! Надо человека поднимать.

А зверовство? Промысел? Под договорчик-то аванс взят, пятьсот

рубликов!.. А-а, как-нибудь выручится, выкрутится, не впервой в жизни горы

ломать, да из-под горы выламываться, главное -- человека спасти! Там видно

будет, что и как.

Но вначале-то, когда сутки катились колесом, так, что спиц не видать,

он не успевал ни о чем думать: ни про охоту, ни про план, ни про то, где и

как он отработает аванс... Замечать время, считать дни и горевать "о плане"

охотник начал уже после того, как легла в тайге полная, глухая осень. Где-то

там, в России, в Москве, падали нарядные листья, дети из детсадов и

влюбленные девочки собирали их в букеты, а здесь, в Приполярье, лишь в

заветрии там-сям трепало шубный лист на березах, пусть мелкий,

примороженный, но все же освещенный прощальной желтизной, охваченный грустью

увядания. А по заостровкам, возле мокрых лайд, в щелках кипунов лист так и

остался недоспелым. Жевано болтался он, не успев окрепнуть, отцвести,

увянуть, в холодные утренники жестяно звенел под ветром и взрывался

шрапнелью, если из зарослей взлетала птица. Много еще было неосыпавшейся

черемухи на островах и в заветриях на берегу, от морозцев ягода сделалась

мягче, слаще. На черемуху и редкую здесь рябину слетались глухари, рябчики.

Неопавший мелкий лист, недоспелая ягода, рябчики, долго не надевающие

"штаны", стало быть, не обрастающие пухом на лапах, устало парящие болота --

все это признаки затяжной, расхлябистой осени.

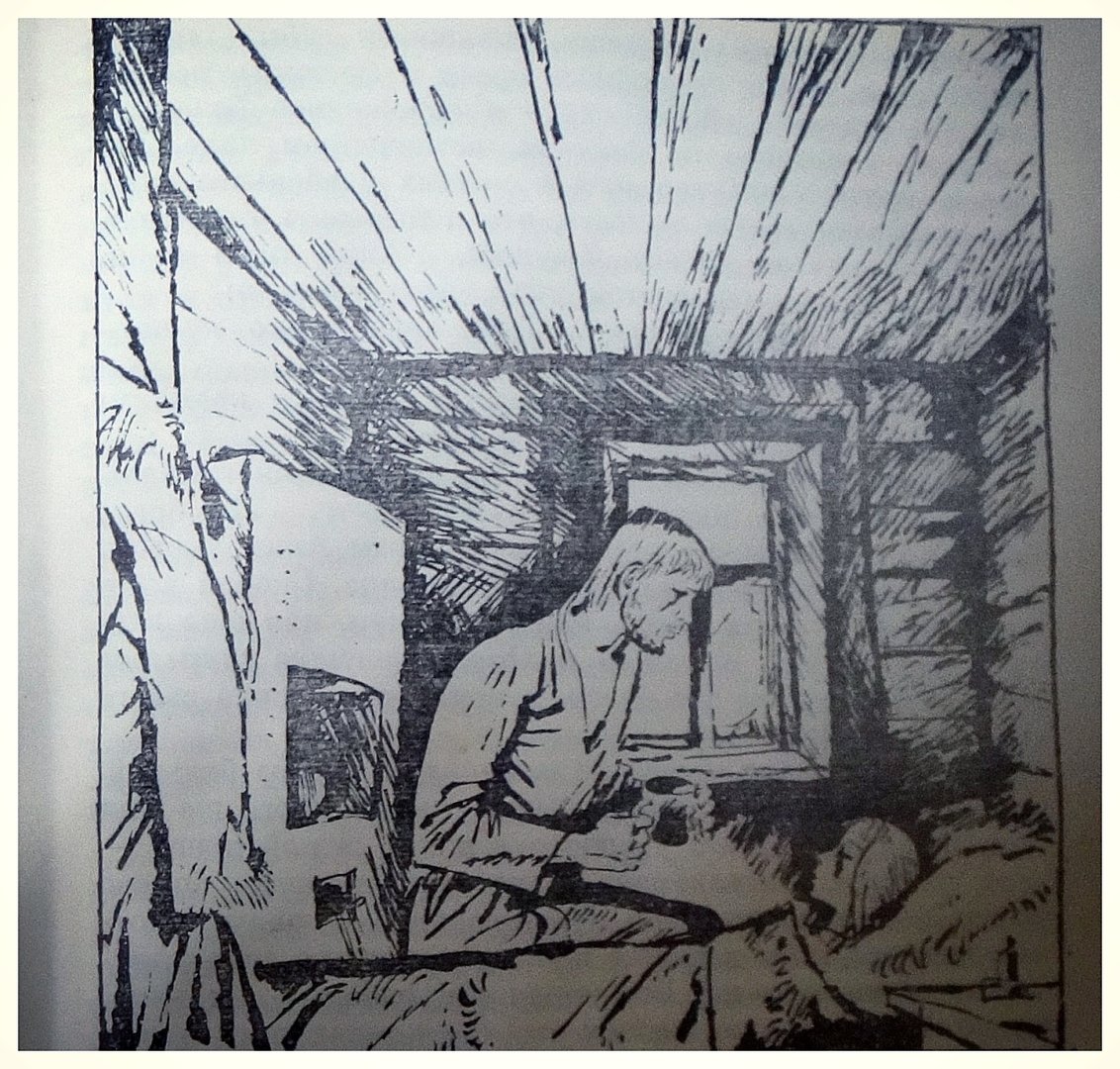

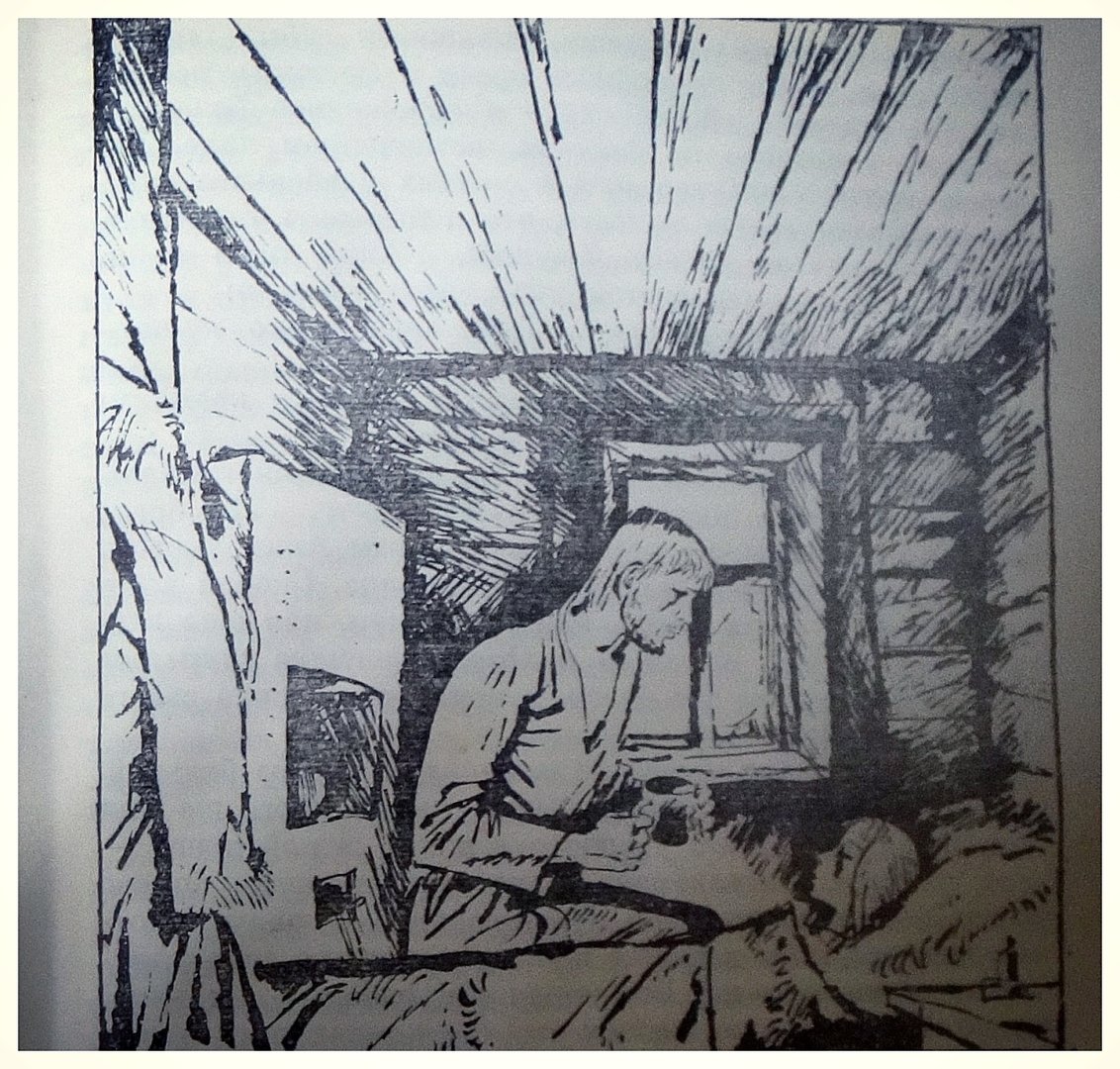

В избушке, на прибранных нарах, застеленных ситцевым пологом, в мужском

теплом белье, вытянувшись, лежала девушка -- теперь Аким знал точно --

девушка, у нее были отбелены волосы, но давно отбелены, и она сделалась

пестрая. Больше чем на четверть отросли у нее волосы орехового цвета, свои.

Аким вымыл, вычесал из них весь гнус, а в тех, неродных волосах, что

ковылью-травой струились ниже, гнус не держался. Глаза девушки, сваренные

жаром, были еще кисельно размазаны, затемнены со дна, но уже гасла краснота

на белках, по ободкам зрачков, точнее, из-за них начинала натекать хоть и

жиденькая, но уже теплом согретая голубизна. Заостренные скулы девушки,

спекшиеся губы, тени в подглазьях, резко очерченные брови и ресницы,

все-все, как бы отдельно обозначенное и обложенное болезнью, виделось

отчетливо на бледном, истончившемся лице. Высокая, круто изогнутая шея в

мелких слабеньких жилках вызывала такую жалость, что и выразить невозможно.

Придерживая голову девушки, Аким поил ее из кружки теплой, наваристой ухой,

приговаривая:

-- Пей! Пей! Кушай. Тебе надо много кушать. Ты меня понимаешь?

Девушка прижмурила ресницы и какое-то время не могла их открыть -- не

хватало сил.

-- Го-го! -- прогорготало ее горло. Больная пробовала поднять руку,

пытаясь показать что-то. По бреду больной, по вещам, по следам и порубкам

Аким уяснил: в избушке было двое, девушка и мужчина. Скорей всего мужчину-то

и звали Гогой или Григорием, или еще как-то, на букву "г", о нем-то и хотела

девушка попытать или сообщить, куда тот делся, и поискать просила своего

связчика, мужа ли.

Аким делал вид, будто не понимает просьбы больной, потому что одну ее

оставлять пока нельзя. Гога же или Григорий скорее всего утерялся в тайге, и

найти его -- дело длинное, головоломное, почти невозможное, однако искать

все равно придется. Приговоренно вздохнув, охотник вытирал девушке губы

полотенцем и про себя удручался: "Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Вот попал так попал -- ни

кина, ни охоты!" -- такую жалобу ему один товарищ-скиталец написал когда-то

с целинных земель. Акиму так смешно было, что сделалась та жалоба-вопль его

поговоркой.

И вот черная струйка градусника первый раз уперлась в красную

перекладину и замедлилась. Аким стряхнул градусник, снова сунул его девушке

под руку. Температура стояла на тридцати семи. Аким щелкнул пальцами, даже

стукнул себя по колену, утер лицо рукой и, шумно выдохнув: "Пор-рядок!" --

напоил больную отваром из трав и чаем с брусникой. Сразу стало невыносимо

держать себя на ногах, голову долило -- так убайкался за эти дни. Бросив

телогрейку на кедровый лапник, он собрался соснуть часок, но пробудился

засветло. Вскрикнув: "Ё-ка-лэ-мэ-нэ!" -- бросился к больной, думая, что она

умерла...

Нет, девушка не умерла и даже в сухом лежала. Но сил на то, чтобы

остаться сухой, потратила так много, что опять впала в забытье, и у нее

подскочила температура. "Фершал, н-на мать!" -- изругал себя Аким и стал на

ночь пускать в зимовье Розку. Собака поначалу от приглашения деликатно

уклонялась. Чувствовала себя в избушке стесненно, когда ни посмотришь --

шевельнет хвостом и к порогу. Но словно бы что-то уразумев, смирившись с

участью, с придавленным, бабьим стоном вздохнула и легла у дверей. Ночью

Розка часто вскидывала голову, смотрела на нары, принюхивалась и,

успокоившись, шарилась зубами в своей шерсти, выщелкивала кого-то,

зализывала взъерошенное место, приглаживая себя. Чуткому уху охотника и

такого шума доставало, чтоб не проваливаться на бесчувственное дно забытья,

а спать впросон.

Через неделю после того, как опала температура у больной, тайгу оглушил

первый звонкий утренник, и в это же утро, тяжело переворачивая язык, девушка

назвала свое имя -- Эля. Услышав себя, она растерялась, заплакала. Аким

гладил ее по голове, по чистому волосу, успокаивал, как умел. С того дня Эля

принялась торопливо есть, не стыдилась жадности -- накапливала силу. Чуть

окрепнув, уже настойчивей заговорила:

-- Надо Го-гу... Надо... Там... -- приподняв руку, показала больная в

сторону Эндэ.

Аким еще в первый день своего пребывания в зимовье обнаружил

зацепленную в щели бревна своедельную блесну с обломанным якорьком; на

подоконнике белели обрывки лесок, ржавело заводное колечко. "Рыбак! Ушел

рыбачить. Утонул, наверно. Где, как я его найду! А что, если?.." -- Аким

запрещал себе думать о том, что напарник девушки, муж ли, ушел, бросил ее --

столь черна была эта мысль. Утонул, заблудился, ушел ли неведомый тот Гога,

а искать его изволь -- таков закон тайги, искать в надежде, что человек не

пропал, ждет выручку, нуждается в помощи. Однако прежде следовало перевезти

от устья Эндэ груз. После стеклянистого утренника, после светлой этой,

короткой, предзимней тишины может разом пасть сырая непогодь, снежная заметь

и укрепится зима.

Натопив печку, поставив в изголовье девушки поллитровый термосок со

сладким чаем, Аким плыл вниз по Эндэ, слегка подправляя лодку легким

кормовым веселком, зорко оглядывал берега и за первым же шивером, на

обмыске, занесенном темным таежным песком, заваленном колодником, среди

которого хозяйски стоял приосадистый кедр без вершины, приметил строчки

собольих следов и молчаливо, не по туловищу юрко стрельнувшую в кусты

парочку воронов. Аким подвернул к берегу. До пояса замытый песком, возле

воды лежал человек с выгрызенным горлом и попорченным лицом. "Когда утонул,

вода стояла выше, -- отметил Аким и томко, как-то даже безразлично размышлял

дальше: -- Дождей не было, тальцы в горах перехватило, снег там захряс, не

сочится".

Причитала ронжа на кедре, опустившем до земли полы старой, непродуваемо

мохнатой шубы. Было это главное в округе дерево, по главному-то и рубануло

молнией, отчекрыжило вершину, вот и раздался кедр вширь, разлапился, в

гущине рыжеют шишки, не оббитые ветром, крупные, отборные шишки. Одна вон

покатилась, сухо цепляясь за кору, пощелкивая о сучки. Ворон со старческим

ворчанием возился в кедре, сшевелил выветренную шишку. Где-то совсем близко

по-кошачьи шипел соболь -- вовсе это редко, потайная зверушка, не пуганая,

значит.

Под утопленником нарыты норки. Человек был не крупный, но грудастый,

круглокостный. Из глубины страшного, выеденного рта начищенно блестел

стальной зуб. Бакенбардики, когда-то форсистые, отклеились, сползли с кожей

щек к ушам, висели моховыми лохмотьями. Пустые глазницы прикрыло белесой

лесной паутиной.

"О-о-ох ты, разохты! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!" -- выдохнул Аким и, ко всему уже

готовый, но растревоженный железным зубом, бакенбардами и коротко, походно

стриженными волосами, принялся разгребать покойного. Вытащив труп из песка,

он первым делом глянул на кисть правой руки. На обезжиренной, выполосканной

до белизны коже руки, под первым, когда-то смуглым слоем, обновленно,

вылупленно голубела наколка "Гога" -- аккуратная наколка, мелконькая, не то,

что у Акима, уж ему-то на "Бедовом" наляпали якорей, кинжалов, русалок и

всякого зверья. Человек этот, Гога, умел беречь свое нагулянное тело.

Заставляя себя надеяться, что это все-таки наваждение -- больно много

всего на одного человека: сперва девка, часующая на нарах, теперь вот

мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, не

товарища при жизни... Нет, почему же? Это он, Гога, не считал людей ни

друзьями, ни товарищами, он сам по себе и для себя жил, Акиму же любой

человек, в тайге встреченный, -- свой человек.

Крепкая, удобная штормовка, шитая по выкройке самого хозяина, с

внутренней, вязанной на запястьях, шерстяной резинкой. Самовязаный толстый

свитер, брюки без прорехи, на резине, с плотно, "молниями" затянутыми

карманами, часы со светящимся циферблатом, на широком наборном браслете,

часовой стрелкой, остановившейся возле девяти, и около шести -- минутной,

сапоги, откатанные до пахов, -- рыбачил Гога.

Прежде чем отыскать последний, наивернейший знак, чтобы опознать

покойного, Аким забрел в Эндэ, помыл руки с песком, вытер их о штаны и

закурил, стараясь табаком подавить запах мертвечины, облаком окутавший его.

Бросая редкие взгляды на бесформенно лежащее, исполосканное водой,

забитое песком тело утопленника, как бы разъезженного колесами, Аким почти

не задерживался глазами на белеющем платочке, которым он прикрыл то место,

где было когда-то загорелое, чуть барственное и всегда недружелюбное лицо.

Взгляд приковывал к себе брючный оттопыренный карман. Там, в деревянной

коробочке, перетянутой красной резинкой, в узкой отгородке -- крючки,

грузильца, кусочек бруска для точки затупившихся уд, запасной поплавочек, а

рядом по-паучьи сцепленные блесны -- качающаяся, вертящаяся, колеблющаяся,

ленточные, ложкой, и среди них должна быть потемнелая, как бы подкопченная

на костре, блесна из старого, боевого серебра, которой Гога, если это

все-таки тот, известный Акиму, Гога, дорожил не меньше глаза.

Из-за той блесны они чуть не пострелялись. Читать дальше ...

***

***

*** Старшой... Зимовка, Виктор Астафьев

*** Из книги (В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги

*** ... Из книги 02(В.Астафьев."Царь-рыба")Страницы книги

*** Иллюстрации художника В. ГАЛЬДЯЕВА к повествованию в рассказах Виктора Астафьева "Царь-рыба"

*** Бойе 01

*** Бойе 02

*** Бойе 03

*** Капля 01

*** Капля 02

*** Не хватает сердца 01

*** Не хватает сердца 02

*** Не хватает сердца 03

*** Не хватает сердца 04

*** Дамка 01

*** Дамка 02

*** У Золотой карги 01

*** У Золотой карги 02

*** Рыбак Грохотало 01

*** Рыбак Грохотало 02

*** Царь-рыба 01

*** Царь-рыба 02

*** Летит чёрное перо

*** Уха на Боганиде 01

*** Уха на Боганиде 02

*** Уха на Боганиде 03

*** Уха на Боганиде 04

*** Уха на Боганиде 05

*** Поминки 01

*** Поминки 02

*** Туруханская лилия 01

*** Туруханская лилия 02

*** Сон о белых горах 01

*** Сон о белых горах 02

*** Сон о белых горах 03

*** Сон о белых горах 04

*** Сон о белых горах 05

*** Сон о белых горах 06

*** Сон о белых горах 07

*** Сон о белых горах 08

*** Сон о белых горах 09

*** Нет мне ответа

*** Комментарии

***

***

***

***

***

***

***

|