***

41

Мы подошли к дому, в котором я жил. Я не просил его войти и стал молча

подниматься по лестнице. Он шел за мной по пятам. Он был у меня в первый

раз, но даже не взглянул на убранство комнаты, хотя я потратил немало

труда на то, чтобы сделать ее приятной для глаз. На столе стояла коробка с

табаком, он тотчас же набил свою трубку и сел не в одно из удобных кресел,

а на единственный стул, да и то боком.

- Если вы уж решили устраиваться здесь как дома, почему бы вам не сесть

в кресло? - раздраженно спросил я.

- А почему вы так заботитесь о моем удобстве?

- Не о вашем, а о своем. Когда кто-нибудь сидит на неудобном стуле, мне

самому становится неудобно.

Он фыркнул, но не двинулся с места и молча продолжал курить, не замечая

меня, и, видимо, погруженный в свои мысли. Я недоумевал, зачем он пришел

сюда.

Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности,

сам робеет перед инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к

странностям человеческой натуры, что он не в состоянии осудить их и от них

отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от

созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем, честность заставляет

его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки,

сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и

наделил логически развитым и завершенным характером, влечет его наперекор

требованиям законности и порядка. По-моему, Шекспир придумывал Яго с

большим смаком, нежели Дездемону, точно сотканную из лунного света.

Возможно, что создавая образы мошенников и негодяев, писатель стремится

удовлетворить инстинкты, заложенные в нем природой, но обычаями и законами

цивилизованного мира оттесненные в таинственную область подсознательного.

Облекая в плоть и кровь создания своей фантазии, он тем самым как бы

дарует отдельную жизнь той части своего "я", которая иначе не может себя

выразить. Его радость - это радость освобождения. Писатель скорее призван

знать, чем судить.

Стрикленд внушал мне неподдельный ужас и наряду с этим холодное

любопытство. Он меня озадачивал, и в то же время я жаждал узнать мотивы

его поступков, а также отношение к трагедии, которую он навязал людям,

приютившим и пригревшим его. И я смело вонзил скальпель.

- Стрев сказал мне, что картина, которую вы писали с его жены, - лучшая

из всех ваших работ.

Стрикленд вынул трубку изо рта, в глазах его промелькнула улыбка.

- Да, писать ее было забавно.

- Почему вы отдали ему картину?

- Я ее закончил, так на что она мне?

- Вы знаете, что Стрев едва ее не загубил?

- Она мне не слишком удалась.

Он помолчал, затем вынул трубку изо рта и усмехнулся.

- А вы знаете, что этот пузан приходил ко мне?

- Неужто вас не тронуло то, что он вам предложил?

- Нет. По-моему, это было глупо и сентиментально.

- Вы, видимо, забыли, что разрушили его жизнь, - сказал я.

Он в задумчивости теребил свою бороду.

- Он очень плохой художник.

- Но очень хороший человек.

- И отличный повар, - насмешливо присовокупил Стрикленд.

В его бездушии было что-то нечеловеческое, и я отнюдь не собирался

деликатничать с ним.

- А скажите, я спрашиваю из чистого любопытства, чувствовали вы хоть

малейшие угрызения совести после смерти Бланш Стрев?

Я внимательно следил за выражением его лица, но оно оставалось

бесстрастным.

- Чего мне, собственно, угрызаться?

- Сейчас я приведу вам ряд фактов. Вы умирали, и Дирк Стрев перевез вас

к себе. Он ходил за вами, как родная мать. Принес вам в жертву свое время,

удобства, деньги. Он вырвал вас из когтей смерти.

Стрикленд пожал плечами.

- Бедняга обожает делать что-нибудь для других. В этом его жизнь.

- Предположим, что вы не были обязаны ему благодарностью, но разве вы

были обязаны уводить от него жену? До вашего появления они были счастливы.

Почему вы не могли оставить их в покое?

- А почему вы думаете, что они были счастливы?

- Это было очевидно.

- До чего же у вас проницательный ум! По-вашему, она была в состоянии

простить ему то, что он для нее сделал?

- Что вы хотите сказать?

- Известно вам, как он на ней женился?

Я покачал головой.

- Она была гувернанткой в семье какого-то римского князя, и сын хозяина

совратил ее. Она думала, что он на ней женится, а ее выгнали на улицу. Она

была беременна и пыталась покончить с собой. Стрев ее подобрал и женился

на ней.

- Вполне в его духе. Я в жизни не видывал человека с таким мягким

сердцем.

Я нередко удивлялся, что могло соединить этих столь несхожих людей, но

подобное объяснение мне никогда в голову не приходило. Так вот причина

необычной любви Дирка к жене. В его отношении к ней было нечто большее,

чем страсть. И, помнится, в ее сдержанности мне всегда чудилось что-то

такое, чему я не мог подыскать определения; только сейчас я понял: это

было не просто желание скрыть позорную тайну. Ее спокойствие напоминало

затишье, воцарившееся на острове, над которым пронесся ураган. Ее

веселость была веселостью отчаяния. Стрикленд вывел меня из задумчивости

замечанием, поразительным по своему цинизму.

- Женщина может простить мужчине зло, которое он причинил ей, но жертв,

которые он ей принес, она не прощает.

- Зато вам не грозит опасность остаться непрощенным.

Чуть заметная улыбка тронула его губы.

- Вы всегда готовы пожертвовать своими принципами ради красного словца,

- сказал он.

- Что же сталось с ребенком?

- Ребенок родился мертвым три или четыре месяца спустя после их

женитьбы.

Тут я спросил о том, что всегда было для меня самым непонятным.

- А почему, скажите на милость, вы заинтересовались Бланш Стрев?

Он не отвечал так долго, что я уже собирался повторить свой вопрос.

- Откуда я знаю? - проговорил он наконец. - Она меня терпеть не могла.

Это было забавно.

- Понимаю.

Стрикленд вдруг разозлился. - Черт подери, я ее хотел.

Но он тут же овладел собой и с улыбкой взглянул на меня.

- Сначала она была в ужасе.

- Вы ей сказали?

- Зачем? Она и так знала. Я ей слова не говорил. Она меня боялась. В

конце концов я взял ее.

По тому, как он это сказал, я понял, до чего неистово было его желание.

И невольно содрогнулся. Вся жизнь этого человека была беспощадным

отрешением от материального, и, видимо, тело временами жестоко мстило

духу. И в случае с Бланш сатир возобладал в нем, и, беспомощный в тисках

инстинкта, могучего, как первобытные силы природы, он уже не мог

противиться своему влечению, ибо в душе его не осталось места ни для

благоразумия, ни для благодарности.

- Но зачем вам вздумалось уводить ее от мужа? - поинтересовался я.

- Я этого не хотел, - отвечал он, нахмурясь. - Когда она сказала, что

уйдет со мной, я удивился не меньше Стрева. Я ей сказал, что, когда она

мне надоест, ей придется собирать свои манатки, и она ответила, что идет

на это. - Он сделал паузу. - У нее было дивное тело, а мне хотелось писать

обнаженную натуру. После того как я закончил портрет, она уже меня не

интересовала.

- А ведь она всем сердцем любила вас.

Он вскочил и зашагал по комнате.

- Я в любви не нуждаюсь. У меня на нее нет времени. Любовь - это

слабость. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою

страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его

ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не

будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе. Женщины ничего не

умеют, только любить, любви они придают бог знает какое значение. Им

хочется уверить нас, что любовь - главное в жизни. Но любовь - это

малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово, а любовь - это

болезнь. Женщины существуют для моего удовольствия, но я не терплю их

дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами.

Я никогда не слышал, чтобы Стрикленд подряд говорил так много и с таким

страстным негодованием. Но, впрочем, я сейчас, как и раньше, не пытаюсь

воспроизвести точные его слова; лексикон его был беден, дар красноречия у

него начисто отсутствовал, так что его мысли приходилось конструировать из

междометий, выражения лица, жестов и отрывочных восклицаний.

- Вам бы жить в эпоху, когда женщины были рабынями, а мужчины

рабовладельцами, - сказал я.

- Да, я просто нормальный мужчина.

Невозможно было не рассмеяться этому замечанию, сделанному с полной

серьезностью; но он, шагая из угла в угол, точно зверь в клетке, все

силился хоть относительно связно выразить то, что было у него на душе.

Если женщина любит вас, она не угомонится, пока не завладеет вашей

душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия. На меньшее она не

согласна. Так как умишко у нее с куриный носок, то абстрактное для нее

непостижимо, и она его ненавидит. Она занята житейскими мелочами, все

идеальное вызывает ее ревность. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы

мироздания, а она старается втиснуть ее в приходорасходную книжку. Помните

мою жену? Бланш очень скоро пустилась на те же штуки. С потрясающим

терпением готовилась она заарканить и связать меня. Ей надо было низвести

меня до своего уровня; она обо мне ничего знать не хотела, хотела только,

чтобы я целиком принадлежал ей. И ведь готова была исполнить любое мое

желание, кроме одного - отвязаться от меня.

Я довольно долго молчал.

- А как, по-вашему, что она должна была сделать после того, как вы ее

бросили?

- Она могла вернуться к Стреву, - сердито отвечал он. - Стрев готов был

принять ее.

- Возмутительное рассуждение, - отвечал я. - Впрочем, толковать с вами

о таких вещах - все равно что расписывать красоту заката слепорожденному.

Он остановился и посмотрел мне в лицо с презрительным недоумением. -

Неужто вам и вправду не все равно, жива или умерла Бланш Стрев?

Я задумался, ибо во что бы то ни стало хотел честно ответить на этот

вопрос.

- Наверное, я черствый человек, потому что ее смерть не слишком меня

огорчает. Жизнь сулила ей много хорошего. И ужасно, что все это с такой

бессмысленной жестокостью отнято у нее, что же касается меня, то, к стыду

моему, ее трагедия оставляет меня сравнительно спокойным.

- Взгляды у вас смелые, а отстаивать их смелости не хватает. Жизнь не

имеет цены. Бланш Стрев покончила с собой не потому, что я бросил ее, а

потому, что она была женщина вздорная и неуравновешенная. Но хватит

говорить о ней, не такая уж она важная персона. Пойдемте, я покажу вам

свои картины.

Он говорил со мной как с ребенком, внимание которого надо отвлечь. Я

был зол, но больше на себя, чем на него. Мне все вспоминалась счастливая

жизнь четы Стрев в уютной мастерской на Монмартре, их отзывчивость,

доброта и гостеприимство. Жестоко, что безжалостный случай все это

разрушил. Но самое жестокое - что ничего не изменилось. Жизнь шла своим

чередом, и мимолетное несчастье ни в чьем сердце не оставило следа. Я

думал, что Дирк, человек скорее пылких, чем глубоких чувств, скоро

позабудет свое горе, но Бланш... один бог знает, какие радужные грезы

посещали ее в юности, Бланш - зачем она жила на свете? Все это было так

бессмысленно и глупо.

Стрикленд отыскал свою шляпу и стоял, выжидательно глядя на меня.

- Вы идете?

- Почему вы держитесь за знакомство со мною? - спросил я. - Вы же

знаете, что я ненавижу и презираю вас.

Он добродушно ухмыльнулся.

- Вы злитесь только из-за того, что мне наплевать, какого вы обо мне

мнения.

Я почувствовал, как кровь прилила у меня к лицу от гнева. Нет, этот

человек не в состоянии понять, что его безжалостный эгоизм вызывает

ненависть. Я жаждал пробить броню этого полнейшего безразличия. Но, увы,

зерно истины все-таки было в его словах. Ведь мы, скорей всего

бессознательно, свою власть над другими измеряем тем, как они относятся к

нашему мнению о них, и начинаем ненавидеть тех, которые не поддаются

нашему влиянию. Для человеческой гордости нет обиды жесточе. Но я не хотел

показать, что слова Стрикленда меня задели.

- Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми? -

спросил я не столько его, сколько самого себя. - Человек в каждой мелочи

зависит от других. Попытка жить только собою и для себя заведомо обречена

на неудачу. Рано или поздно старым, усталым и больным вы приползете

обратно в стадо. И когда ваше сердце будет жаждать покоя и сочувствия, вам

станет стыдно. Вы ищете невозможного. Повторяю, рано или поздно человек в

вас затоскует по узам, связывающим его с человечеством.

- Пойдемте смотреть мои картины.

- Вы когда-нибудь думаете о смерти?

- Зачем? Она того не стоит.

Я смотрел на него в удивлении. Он стоял передо мной неподвижно, в

глазах его мелькнула насмешка, и, несмотря на все это, я вдруг прозрел в

нем пламенный, мученический дух, устремленный к цели более высокой, чем

все то, что сковано плотью. На мгновение я стал свидетелем поисков

неизреченного. Я смотрел на этого человека в обшарпанном костюме, с

большим носом, горящими глазами, с рыжей бородой и всклокоченными волосами

и, странным образом, видел перед собою не эту оболочку, а бесплотный дух.

- Что ж, пойдем посмотрим ваши картины, - сказал я.

42

Не знаю, почему Стрикленду вдруг вздумалось показать их мне. Но я очень

обрадовался. Человек открывается в своих трудах. В светском общении он

показывает себя таким, каким хочет казаться, и правильно судить о нем вы

можете лишь по мелким и бессознательным его поступкам да непроизвольно

меняющемуся выражению лица. Присвоивши себе ту или иную маску, человек со

временем так привыкает к ней, что и вправду становится тем, чем сначала

хотел казаться. Но в своей книге или в своей картине он наг и беззащитен.

Его претензии только подчеркивают его пустоту. Деревяшка и есть деревяшка.

Никакими потугами на оригинальность не скрыть посредственности. Зоркий

ценитель даже в эскизе усматривает сокровенные душевные глубины художника,

его создавшего.

Не скрою, что я волновался, взбираясь по нескончаемой лестнице в

мансарду Стрикленда. Мне чудилось, что я на пороге удивительного открытия.

Войдя наконец в его комнату, я с любопытством огляделся. Она показалась

мне меньше и голее, чем прежде. "Интересно, - подумал я, - что сказали бы

о ней мои знакомые художники, работающие в огромных мастерских и

убежденные, что они не могут творить, если окружающая обстановка им не по

вкусу".

- Станьте вон там. - Стрикленд показал мне точку, с которой, как он

считал, картины представали в наиболее выгодном освещении.

- Вы, наверно, предпочитаете, чтобы я молчал? - осведомился я.

- Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык.

Он ставил картину на мольберт, давал мне посмотреть на нее минуты две,

затем снимал и ставил другую. Он показал мне, наверно, холстов тридцать.

Это были плоды его работы за шесть лет, то есть с тех пор, как он начал

писать. Он не продал ни одной картины. Холсты были разной величины.

Меньшие - натюрморты, покрупнее - пейзажи. Было у него штук шесть

портретов.

- Вот и все, - объявил он наконец.

Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу распознал их красоту и

необычайное своеобразие. Теперь когда я снова видел многие из них, а с

другими ознакомился по репродукциям, я не могу не удивляться, что с

первого взгляда испытал горькое разочарование. Нервная дрожь - воздействие

подлинного искусства - не потрясла меня. Картины Стрикленда привели меня в

замешательство, и я не могу простить себе, что мне даже в голову не пришло

купить хотя бы одну из них. Я упустил счастливый случай. Большинство их

попало в музеи, остальные украшают коллекции богатых меценатов. Я стараюсь

подыскать для себя оправдание. Мне все-таки кажется, что у меня хороший

вкус, только ему недостает оригинальности. В живописи я мало что смыслю и

всегда иду по дорожке, проложенной для меня другими. В ту пору я

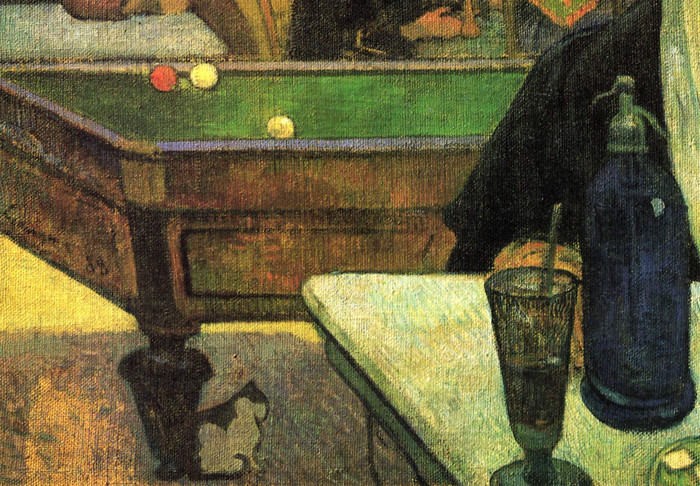

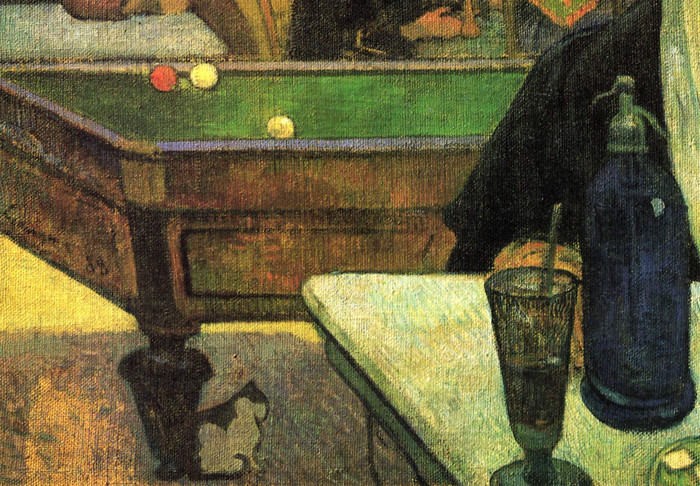

преклонялся перед импрессионистами. Я мечтал приобрести творения Сислея и

Дега и приходил в восторг от Манэ. Его "Олимпия" казалась мне шедевром

новейших времен, а "Завтрак на траве" трогал меня до глубины души. Я

воображал, что эти произведения - последнее слово в живописи.

Не буду описывать картины, которые показывал мне Стрикленд. Такие

описания всегда наводят скуку, а кроме того, его картины знакомы

решительно всем, кто интересуется живописью. Теперь, после того как

искусство Стрикленда оказало столь грандиозное воздействие на современную

живопись и неведомая область, в которую он проник одним из первых, уже,

так сказать, нанесена на карту, всякий, впервые видящий его картину,

внутренне подготовлен к ней, я же никогда ничего подобного не видел.

Прежде всего я был поражен тем, что мне показалось топорной техникой.

Привыкнув к рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был величайшим

рисовальщиком нового времени, я решил, что Стрикленд рисует из рук вон

плохо. О том, что упрощение - его цель, я не догадывался. Помню, как меня

раздражало, что круглое блюдо в одном из натюрмортов было неправильной

формы и на нем лежали кособокие апельсины. Лица на портретах он делал

больше натуральной величины, и это производило отталкивающее впечатление.

Я воспринимал их как карикатуры. Написаны они были в совершенно новой для

меня манере. Пейзажи еще сильнее меня озадачили. Два или три из них

изображали лес в Фонтенбло, остальные - улицы Парижа; на первый взгляд они

казались нарисованными пьяным извозчиком. Я просто ошалел. Нестерпимо

кричащие краски, и все в целом какой-то дурацкий, непонятный фарс.

Вспоминая об этом, я еще больше поражаюсь чутью Стрева. Он с первого

взгляда понял, что здесь речь шла о революции в искусстве, и почти еще в

зародыше признал гения, перед которым позднее преклонился весь мир.

Растерянный и сбитый с толку, я тем не менее был потрясен. Даже при

моем колоссальном невежестве я почувствовал, что здесь тщится проявить

себя великая сила. Все мое существо пришло в волнение. Я ясно ощущал, что

эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я

еще не знал. Они казались мне уродливыми, но в них была какая-то великая и

нераскрытая тайна, что-то странно дразнящее и волнующее. Чувства, которые

они во мне возбуждали, я не умел проанализировать: слова тут были

бессильны. Мне начинало казаться, что Стрикленд в материальных вещах

смутно провидел какую-то духовную сущность, сущность до того необычную,

что он мог лишь в неясных символах намекать о ней. Точно среди хаоса

вселенной он отыскал новую форму и в безмерной душевной тоске неумело

пытался ее воссоздать. Я видел мученический дух, алчущий выразить себя и

таким образом найти освобождение.

Я обернулся к Стрикленду.

- Мне кажется, вы избрали неправильный способ выражения.

- Что за околесицу вы несете?

- Вы, видимо, стараетесь что-то сказать - что именно, я не знаю, но

сомневаюсь, можно ли это высказать средствами живописи.

Я ошибся, полагая, что картины Стрикленда дадут мне ключ к пониманию

его странной личности. На деле они только заставили меня еще больше ему

удивляться. Теперь я уже вовсе ничего не понимал. Единственное, что мне

уяснилось, - но, может быть, и это была игра воображения, - что он жаждал

освободиться от какой-то силы, завладевшей им. А какая это была сила и что

значило освобождение от нее, оставалось туманным. Каждый из нас одинок в

этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими

собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а

потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с

другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их, и

потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не

заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что

живут в чужой стране, почти не зная ее языка; им хочется высказать много

прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные

фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи одна интересней другой, а

сказать эти люди могут разве что: "Тетушка нашего садовника позабыла дома

свой зонтик".

Итак, основное, что я вынес из картин Стрикленда, - неимоверное усилие

выразить какое-то состояние души; в этом усилии, думал я, и следует искать

объяснения тому, что так меня поразило. Краски и формы, несомненно, имели

для Стрикленда значение, ему самому не вполне понятное. Он испытывал

неодолимую потребность выразить то, что чувствовал, и единственно с этой

целью создавал цвет и форму. Он, не колеблясь, упрощал, даже извращал и

цвет, и форму, если это приближало его к тому неведомому, что он искал.

Факты ничего не значили для него, ибо под грудой пустых случайностей он

видел лишь то, что считал важным. Казалось, он познал душу вселенной и

обязан был выразить ее. Пусть эти картины с первого взгляда смущали и

озадачивали, но и волновали они до глубины души. И вот, сам не знаю

отчего, я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к

Стрикленду.

- Теперь я, кажется, знаю, почему вы поддались своему чувству к Бланш

Стрев, - сказал я.

- Почему?

- Мужество покинуло вас. Ваша телесная слабость сообщилась вашей душе.

Я не знаю, какая тоска грызет вас, толкает вас на опасные одинокие поиски

того, что должно изгнать демона, терзающего вашу душу. По-моему, вы вечный

странник, стремящийся поклониться святыне, которой, возможно, и не

существует. К какой непостижимой нирване вы стремитесь? Я не знаю. Да и

вы, вероятно, не знаете. Может быть, вы ищете Правды и Свободы, и на

мгновение вам почудилось, что любовь принесет вам вожделенное

освобождение? Ваш утомленный дух искал, думается мне, покоя в объятиях

женщины, но, не найдя его, вы эту женщину возненавидели. Вы были к ней

беспощадны, потому что вы беспощадны к самому себе. Вы убили ее из страха,

так как все еще дрожали перед опасностью, которой только что избегли.

Он холодно улыбнулся и потеребил свою бороду.

- Ну и сентиментальны же вы, дружище.

Через неделю я случайно услышал, что Стрикленд отправился в Марсель.

Больше я никогда его не видел.

43

То, что я написал о Стрикленде, конечно, никого удовлетворить не может,

задним числом я вполне отдаю себе в этом отчет. Я пересказал кое-какие

события, совершившиеся на моих глазах, но они остались темными, ибо я не

знаю первопричин этих событий. Самое странное из случившегося - решение

Стрикленда стать художником - в моем пересказе выглядит простой причудой;

между тем он, разумеется, неспроста принял такое решение, хотя что именно

его на это толкнуло, я не знаю. Из собственных его слов мне ничего не

уяснилось. Если бы я писал роман, а не просто перечислял известные мне

факты из жизни незаурядного человека, я бы придумал уйму всевозможных

объяснений для этого душевного переворота. Наверно, я рассказал бы о

неудержимом влечении Стрикленда к живописи, в детстве подавленном волей

отца или же принесенном в жертву необходимости зарабатывать свой хлеб; я

бы изобразил, как гневно он относился к требованиям жизни; обрисовав

борьбу между его страстью к искусству и профессией биржевого маклера, я бы

мог даже привлечь на его сторону симпатии читателя. Я сделал бы из него

весьма внушительную фигуру. Возможно, что кто-нибудь даже увидел бы в нем

нового Прометея, и оказалось бы, что я создал современную версию о герое

во имя блага человечества, обрекшего себя всем мукам прометеева проклятия.

А это неизменно захватывающий сюжет.

С таким же успехом я мог бы сыскать мотивы его поступка в семейной

жизни. Тут к моим услугам имелся бы добрый десяток вариантов. Например,

скрытый дар пробивается наружу благодаря знакомству с писателями и

художниками, в обществе которых вращается его жена; или: неудовлетворенный

семейным кругом, он углубляется в себя; и еще: любовная история раздувает

в пламя маленький огонек, который, в моем изображении, сначала бы

едва-едва тлел в его душе. В таком случае миссис Стрикленд мне, вероятно,

пришлось бы обрисовать совсем по-другому. Не церемонясь с фактами, я бы

сделал ее брюзгливой, надоедливой женщиной или ханжой, не понимающей

духовных запросов мужа. Брак их я бы изобразил как нескончаемую цепь

мучений, разорвать которую можно только бегством. Я бы, наверно, расписал

яркими красками его терпеливое отношение к душевно чуждой ему жене и

жалость, которая долго не позволяла ему сбросить тяжкое ярмо. О детях,

пожалуй, упоминать бы и вовсе не следовало.

Не менее эффектно было бы свести Стрикленда со стариком художником,

которого либо нужда, либо жажда наживы некогда заставили отказаться от

своего призвания. Видя в Стрикленде возможности, им самим некогда

упущенные, старик уговаривает его покончить с прежней жизнью и всецело

предаться священной тирании искусства. Этот старый человек, добившийся

богатства и высокого положения в свете, который пытается в другом пережить

все, на что у него самого недостало мужества, хотя он и сознавал, что

искусство - это лучшая доля, должен быть дан слегка иронически.

Факты куда менее значительны. Стрикленд прямо со школьной скамьи

поступил в контору биржевого маклера, не испытывая при этом никаких

моральных терзаний. До женитьбы он жил, как все молодые люди его круга;

понемножку играл на бирже во время Дерби или Оксфордских и Кембриджских

игр, случалось, терял два-три соверена. В свободное время он занимался

боксом, а на камине у него стояла фотография миссис Ланггри и Мери

Андерсон. Он читал "Панч" и "Спортинг таймс". Ходил на танцы в Гемпстед.

То, что я потерял Стрикленда из виду на довольно долгий срок, особого

значения не имеет. Годы, которые он провел в борьбе за овладение трудным

искусством кисти, были достаточно однообразны, а то, чем ему приходилось

заниматься, чтобы заработать себе на жизнь, вряд ли представляло хоть

какой-нибудь интерес. Рассказывать об этом - значило бы рассказывать о

событиях в жизни других людей. Да к тому же эти события не наложили

отпечатка на характер Стрикленда. Он видел много сцен, которые могли бы

послужить великолепным материалом для плутовского романа о современном

Париже, но ничем этим не заинтересовался и, судя по его разговорам, не

вынес ровно никаких впечатлений из своей парижской жизни. Возможно, что,

приехав сюда, он был уже слишком стар и потому неподатлив колдовству

большого города. Самое странное, что, вопреки всему этому, он казался мне

не только практичным, но и сухо деловитым человеком. Жизнь его в те годы,

несомненно, была полна романтики, но он не подозревал об этом. Для того

чтобы почувствовать романтику, надо, вероятно, быть немного актером и

уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими действиями с

глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны.

Стрикленд был абсолютно не способен на такое раздвоение. Я в жизни не

встречал человека, менее занятого собой. К несчастью, я не могу описать

тот тернистый путь, идя по которому, он сумел покорить себе свое

искусство. Если бы я показал, как неустрашимо он переносил неудачи, как

мужественно не поддавался отчаянию, как упорно вел борьбу с сомнением -

заклятым врагом художника, я вызвал бы симпатию к человеку, который - я

это понимаю - покажется весьма несимпатичным. Но мне тут не за что

зацепиться. Я никогда не видел Стрикленда за работой, как, вероятно, никто

не видел. Тайны своей борьбы он хранил про себя. Если в полном одиночестве

своей мастерской он и единоборствовал с ангелом господним, то ни одна

живая душа не знала о его страданиях.

Теперь, когда речь пойдет о его связи с Бланш Стрев, я с огорчением

вижу, что в моем распоряжении нет ничего, кроме отрывочных, не связанных

между собою фактов. Чтобы придать слитность своему рассказу, я должен был

бы объяснить, как и почему их союз завершился трагедией, но я ничего не

знаю об их жизни в течение этих трех месяцев. Не знаю, как они проводили

время и о чем разговаривали. В сутках двадцать четыре часа, а вершины

своей чувство достигает лишь в редкие минуты. Я могу только воображать,

что они делали все остальные часы. Покуда было светло и Бланш еще не

выбивалась из сил, он, вероятно, писал ее, а она сердилась, видя, как он

углублен в работу. Она существовала для него только как модель, а не как

любовница. Но затем оставались еще долгие часы, и они жили бок о бок в

полном молчании. Ее это, наверно, пугало. Говоря, что своим уходом к нему

Бланш как бы мстила Дирку Стреву, пришедшему ей на помощь в трагическую

минуту жизни, Стрикленд давал повод ко многим страшным догадкам. Но я

надеюсь, что он ошибся. Иначе это было бы слишком печально. Хотя кто может

разобраться во всех мельчайших движениях человеческого сердца? Разумеется,

не тот, кто ждет от него только благопристойных и нормальных чувств. Когда

Бланш поняла, что несмотря на мгновения страсти, Стрикленд остается чужим

ей, она, должно быть, впала в отчаяние, и тут, когда ей уяснилось, что она

для него не личность, а только орудие наслаждения, она стала делать жалкие

усилия, чтобы привязать его к себе. Она окружала его комфортом, не

замечая, что комфорт ничего не значит для этого человека. Она изощрялась,

готовя ему лакомые кушанья, и не замечала, что он совершенно равнодушен к

еде. Она боялась оставить его одного, преследовала его своим вниманием и,

когда его страсть утихала, старалась снова возбудить ее, ибо только в эти

мгновения могла питать иллюзию, что он принадлежит ей. Возможно, она умом

и понимала, что цепи, которыми она его опутывала, будили в нем только

инстинкт разрушения - так, когда видишь зеркальное стекло в окне, руки

чешутся запустить в него камнем, - но ее сердце не внимало голосу разума,

и она все шла по пути, который - тут она не заблуждалась - был для нее

роковым. Должно быть, она была очень несчастна. Но слепая любовь заставила

ее верить в то, во что ей хотелось верить, да и обожала она Стрикленда

так, что ей казалось невозможным, чтобы он не платил ей любовью.

Беда в том, что мой рассказ о Стрикленде грешит большими недостатками,

чем неполное знание фактов из его жизни. Я много написал о его отношениях

с женщинами, потому что эти отношения очень бросались в глаза, а между тем

им принадлежало весьма скромное место в его жизни. И право же, издевка

судьбы, что для женщин, приближавшихся к нему, они оборачивались

трагедией. По-настоящему его жизнь состояла из мечты и титанического

труда.

Тут-то и начинается литературная неправда. Любовь, как правило, -

только один из эпизодов в жизни человека, в романах же ей отводится первое

место, и это не соответствует жизненной правде. Мало найдется мужчин, для

которых любовь - самое важное на свете, и это по большей части

неинтересные мужчины; их презирают даже женщины, для которых любовь

превыше всего. Преклонение льстит женщинам, волнует их, и все же они не

могут отделаться от чувства, что мужчины, все на свете забывающие из-за

любви - убогие создания. Даже в краткие периоды, когда мужчина страстно

любит, он занят еще и другими делами, отвлекающими его от любимой.

Внимание одного сосредоточено на работе, которая дает ему средства к

жизни; другой увлекается спортом "или искусством. Большинство мужчин

развивает свою деятельность в различных областях; они способны всецело

сосредоточиваться на том, что их в данную минуту занимает, и досадуют,

если одно перебивает другое. В любви разница между мужчиной и женщиной в

том, что женщина любит весь день напролет, а мужчина - только урывками.

В жизни Стрикленда желание занимало очень мало места. Для него оно было

чем-то второстепенным и докучным. Душа его рвалась в иные пределы. Он знал

буйную страсть, и желание временами терзало его плоть, требуя неистовых

оргий чувственности, но он ненавидел этот инстинкт, отнимавший у него

власть над самим собою. Мне кажется, Стрикленд ненавидел и ту, что должна

была делить с ним вакханалию страсти. Овладев собою, он испытывал

отвращение к женщине, которой только что наслаждался. Мысли его уносились

в горние страны, и женщина внушала ему ужас, какой может внушить

пестрокрылому мотыльку, порхающему с цветка на цветок, неприглядная

куколка, из которой он, торжествуя, возник. Мне думается, искусство - это

проявление полового инстинкта. Одно и то же чувство заставляет усиленно

биться человеческое сердце при виде красивой женщины. Неаполитанского

залива в лунном свете и тицианова "Положения во гроб". Вполне возможно,

что Стрикленд ненавидел нормальное проявление полового инстинкта, оно

казалось ему низменным по сравнению со счастьем художественного

творчества. Мне самому странно, что, описав человека жестокого,

эгоистичного, грубого и чувственного, я в конце концов прихожу к выводу,

что он был подлинным идеалистом. Но факты - упрямая вещь.

Он жил беднее любого батрака. И работал тяжелее, нимало не интересуясь

тем, что большинство людей считают украшением жизни. К деньгам он был

равнодушен, к славе тоже. Но не стоит воздавать ему хвалу за то, что он

противостоял искушению и не шел ни на один из тех компромиссов с

обществом, на которые мы все так охотно идем. Он не знал искушения. Ему ни

разу даже не пришла на ум возможность компромисса. В Париже он жил более

одиноко, чем отшельник в Фивейской пустыне. Он ничего не требовал от

людей, разве чтобы они оставили его в покое. Стремясь к одной лишь цели,

он для ее достижения готов был пожертвовать не только собою - на это

способны многие, - но и другими. Он был визионер и одержимый.

Да, Стрикленд был плохой человек, но и великий тоже.

44

Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я

считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился

к великим мастерам прошлого. Многого я, конечно, не знаю. Стрикленд был не

слишком словоохотлив и то, что ему хотелось сказать, не умел облечь в

точные слова, запоминающиеся слушателю. Он не был остроумен. Юмор его, как

видно из предыдущего - конечно, если мне хоть в какой-то мере удалось

воспроизвести его манеру говорить, - носил сардонический характер. Острил

он грубо. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил

правду, но этот вид юмора действителен только в силу своей необычности:

если бы мы чаще слышали правду, никто бы не смеялся.

Стрикленд, я бы сказал, был от природы не слишком умен, и его взгляды

на искусство не отличались оригинальностью. Я никогда не слышал, чтобы он

говорил о художниках, работы которых были в известной мере родственны его

работам, например о Сезанне или Ван-Гоге; я даже не уверен, что он

когда-нибудь видел их произведения. Импрессионистами он особенно не

интересовался. Технику их он признавал, но я склонен думать, что

импрессионистическая манера казалась ему пошлой; Однажды, когда Стрев на

все лады прославлял Моне, он заметил: "Я предпочитаю Винтергальтера".

Впрочем, он, вероятно, сказал это, чтобы позлить Стрева, и конечно, достиг

цели.

Мне очень жаль, что я не могу привести какие-нибудь из ряда вон

выдающиеся суждения Стрикленда о старых мастерах. В характере этого

человека столько странностей, что возмутительные высказывания о старших

собратьях могли бы эффектно завершить его портрет. Мне бы очень хотелось

навязать ему какие-нибудь фантастические теории относительно его

предшественников, но, увы, я должен признаться, что его взгляды мало чем

отличались от общепринятых. Я подозреваю, что он не знал Эль Греко, но к

Веласкесу относился с каким-то нетерпеливым восторгом. Шарден его

восхищал, а Рембрандт приводил в экстаз. Он говорил о впечатлении, которое

на него производит Рембрандт, с такой откровенной грубостью, что я не

решаюсь повторить его слова. Но вот что было уже совсем неожиданно, так

это его живой интерес к Брейгелю-старшему. В то время я почти не знал

этого художника, а Стрикленд не умел выражать свои мысли. Я запомнил то,

что он говорил о нем, только потому, что это ровно ничего не объясняло.

- Этот настоящий, - заявил Стрикленд. - Бьюсь об заклад, что с него

семь потов сходило, когда он писал.

Позднее, увидев в Вене картины Питера Брейгеля, я, кажется, понял, что

в нем привлекало Стрикленда. Брейгелю тоже виделся какой-то особый мир,

его самого удивлявший. Я тогда хотел написать о нем и сделал ряд заметок в

своей записной книжке, но потом потерял ее, и в воспоминании у меня

осталось только чувство, вызванное его картинами. Люди представлялись ему

уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и

комичны; жизнь - смешением комических и подлых поступков, достойных только

смеха, но горько было ему над этим смеяться. Мне всегда казалось, что

Брейгель средствами одного искусства тщится выразить то, что лучше

поддалось бы выражению средствами другого, может быть, поэтому-то и смутно

тянуло к нему Стрикленда. Видно, оба они хотели в живопись вложить идеи,

бывшие более под стать литературе.

Стрикленду в то время было около сорока семи лет.

45

Выше я уже говорил, что, если бы не случайный мой приезд на Таити, я бы

никогда не написал этой книги. Дело в том, что после долгих скитаний на

Таити очутился Чарлз Стрикленд и там создал картины, на которых главным

образом и зиждется его слава. Я думаю, что ни одному художнику не суждено

полностью воплотить мечту, властвующую над ним, и Стрикленд, вконец

измученный своей борьбой с техникой, сделал, быть может, меньше, чем

другие, чтобы воплотить видение, вечно стоявшее перед его духовным взором,

но на Таити обстоятельства ему благоприятствовали. В этом новом мирке он

нашел много элементов, необходимых для того, чтобы его вдохновение стало

плодотворным. Последние картины Стрикленда уже дают некоторое

представление о том, что он искал. Они являются какой-то новой и странной

пищей для нашей фантазии. Словно в этом далеком крае дух его, до той поры

бестелесно бродивший по свету в поисках приюта, обрел наконец плоть и

кровь. Выражаясь тривиально, Стрикленд здесь нашел себя.

Казалось бы, что, приехав на этот отдаленный остров, я должен был

немедленно вспомнить о Стрикленде, в свое время так сильно меня

интересовавшем, но я весь ушел в работу, кроме нее ни о чем не думал и

лишь несколько дней спустя вспомнил о том, что его имя связано с Таити.

Впрочем, я видел его пятнадцать лет назад, и уже девять прошло с тех пор,

как он умер. Кроме того, впечатления от Таити вытеснили из моей головы

даже дела, я все еще не мог прийти в себя. Помнится, в первое утро я

проснулся чуть свет и вышел на веранду отеля. Нигде ни живой души. Я

отправился в кухню, но она была заперта, на скамейке возле двери спал

мальчик-туземец. Надежду позавтракать пока что приходилось оставить, и я

пошел вниз, к морю. Китайцы уже раскладывали товар в своих лавчонках.

Предрассветное небо было бледно, и над лагуной стояла призрачная тишина. В

десяти милях от берега высился остров Муреа, хранивший свою тайну, словно

твердыня святого Грааля.

Я все еще не верил своим глазам. Дни, прошедшие со времени моего

отплытия из Веллингтона, были так необычны, так непохожи на все другие

дни. Веллингтон - чистенький, совсем английский городок, точь-в-точь

такой, как все портовые городки Южной Англии. В море три дня бушевал

шторм. Серые, рваные тучи тянулись по небу друг за дружкой. Затем ветер

стих, море успокоилось, стало синим. Тихий океан пустыннее других морей,

просторы его кажутся безграничными, а самое заурядное плавание по нему

отдает приключением. Воздух, который мы вдыхаем, это эликсир,

подготавливающий к неожиданному и неизведанному.

Лишь раз в жизни дано смертному испытать чувство, что он вплывает в

золотое царство фантазии, - когда взору его открываются берега Таити. Вы

видите еще и соседний остров Муреа, каменное диво, таинственно

вздымающееся среди водной пустыни. Со своими зубчатыми очертаниями он

точно Монсерат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские

рыцари свершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну. Красота

этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся

отчетливо видны восхитительные изломы его вершин, но он бережно хранит

свою тайну и, стоит вам поравняться с ним, весь как бы съеживается,

замыкается в скалистую, неприступную суровость. И если б он исчез, покуда

вы ищете проход между рифами, и перед вами простерлась бы лишь синяя

пустыня океана, то и в этом, кажется, не было бы ничего удивительного.

Таити - высокий зеленый остров, с полосами более темной зелени, в

которых вы угадываете молчаливые долины; в их темной таинственной глубине

журчат и плещутся студеные потоки, и чувствуешь, что жизнь в этих тенистых

долах с незапамятных времен шла по одним и тем же незапамятным путям. В

таком чувстве есть печаль и страх. Но это мимолетное впечатление лишь

обостряет радость минуты. Так на миг промелькнет печаль в глазах шутника,

когда веселые сотрапезники до упаду смеются над его остротами, - рот его

улыбается, шутки становятся веселее, но одиночество его еще нестерпимее.

Таити улыбается, приветствуя вас; этот остров - как обворожительная

женщина, что расточает свою прелесть и красоту, и нет на свете ничего

милее гавани Папеэте. Шхуны, стоящие на якоре у причала, сияют чистотой,

городок, что тянется вдоль бухты, бел и наряден, а тамаринды, полыхающие

под синью неба, яростны, словно крик страсти. Дух захватывает от того, как

они чувственны в своем бесстыдном неистовстве. Встречать пароход на

пристань высыпает веселая, жизнерадостная толпа; она шумит, радуется,

жестикулирует. Это море коричневых лиц. Точно все цвета радуги волнуются и

колышутся здесь под лазурным, блистающим небом. Суматоха все время

отчаянная - при разгрузке багажа, при таможенном досмотре, и кажется, что

все улыбаются вам. Солнце печет нестерпимо. Пестрота ослепляет. Читать дальше ...

Глава 1 Главы 2 - 5 Главы 6 - 10 Главы 11 - 15 Главы 16 - 20 Главы 21 - 25 Главы 26 - 30 Главы 31 - 35 Главы 36 - 40 Главы 41 - 45 Главы 46 - 49 Главы 50 - 54 Главы 55 - 58 http://lib.ru/INPROZ/MOEM/moon.txt

***

***

|