20:45 Хождение по мукам. 025 | ||||||||||||

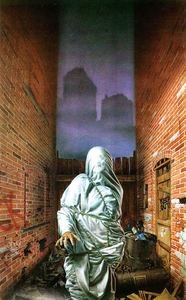

*** *** Сапожков вытащил листки и начал громко читать. Рощин отвернулся, вышел через вокзал на перрон и, присев на сломанную скамью, стал свертывать махорочку. Неделю тому назад он записался (по фальшивым документам) в идущий на фронт красногвардейский эшелон. С Катей кое-как было устроено. После тяжелого разговора у Тетькина за чаем Рощин прошатался весь остаток дня по городу, ночью вернулся к Кате и, не глядя ей в лицо, чтобы не дрогнуть, сказал сурово: — Ты поживешь здесь месяц-два, — не знаю… Вы с ним, надеюсь, вполне сойдетесь в убеждениях… При первой возможности я ему заплачу за постой. Но настаиваю, — будь добра, сообщи ему сейчас же, что не даром, без благодеяний… Ну-с, а я на некоторое время пропаду. Слабым движением губ Катя спросила: — На фронт? — Ну, это, знаешь, совершенно одного меня касается… Плохо, плохо было устроено с Катей. Прошлым летом, в июльский день, на набережной, где в зеркальной Неве отражались очертания мостов и колоннада Васильевского острова, — в тот далеко отошедший солнечный день, — Рощин сказал Кате, сидевшей у воды на гранитной скамье: «Окончатся войны, пройдут революции, исчезнут царства, и нетленным останется одно только сердце ваше…» И вот расстались врагами на грязном дворе… Катя не заслужила такого конца… «Но, черт ли, когда всей России — конец…» План Рощина был прост: добраться вместе с красногвардейской частью в район боев с Добровольческой армией и при первом же случае перебежать. В армии его лично знали генерал Марков и полковник Неженцев. Он мог сообщить им ценные сведения о расположении и состоянии красных войск. Но самое главное — почувствовать себя среди своих, сбросить проклятую личину, вздохнуть наконец полной грудью, — выплюнуть вместе с пачкой пуль в лицо «обманутому дурачью, разнузданным дикарям» кровавый сгусток ненависти… — Командир правильно выразился насчет спирта. Шумим много. Громадный шум устроили, а как разбираться будем, тут, брат, призадумаешься, — проговорил невзрачный человек в нагольном полушубке с торчащей под мышками и на спине овчиной. Он присел на скамью к Рощину и попросил табачку. — Я, знаешь, по-стариковски — трубочку покуриваю. (Он повернул хитрое, обветренное лицо с бесцветной бородкой и сощуренными глазами.) В Нижнем служил у купцов при амбарах, ну и привык к трубочке. С четырнадцатого года воюю, все перестать не могу, вот, брат, вояка-то, ей-богу. — Да, пора бы уж тебе на покой, — с неохотой сказал Рощин. — На покой! Где этот твой покой? Ты, парень, я вижу, из богатеньких. Нет, я воевать не брошу. Я вот как хлебнул горя-то от буржуев! С шестнадцати лет по людям, и все в караульщиках. Возвысился до кучера у Васенковых купцов, — может, слыхал, — да опоил пару серых, хорошие были кони, опоил, прямо сознаюсь; прогнали, конечно. Сын убит, жена давно померла. Ты теперь мне говори — за кого мне воевать: за Советы или за буржуев? Я сыт, сапоги вот на прошлой неделе снял с покойничка. Сырость не пропускают, — смотри, какой товар. Занятие: пострелял, сходил на ура, и садись у котла. И трудишься за свое дело, парень. Бедняки, голь, как говорится, бесштанная, у кого горе-злосчастье в избе на лавке сидит, — вот наша армия. А Учредительное собрание, — я видел в Нижнем, как выбирали, — одни интеллигенты да беспощадные старцы. — Ловко ты насобачился разговаривать, — сказал Рощин, скрытно скользнув взглядом по собеседнику. Звали его Квашин. С ним он таскался вот уже неделю в одном вагоне, спал рядом на верхних нарах. Квашина в вагоне звали «дедом». Всюду, где можно, он пристраивался с газетой, — надевал на сухонький нос золотое пенсне и читал вполголоса. «Эту пенсне, — рассказывал он, — получил я в Самаре по ордеру. Эту пенсне заказал себе Башкиров, миллионер. А я пользуюсь». — Это верно, что насобачился, — ответил он Рощину, — я ни одного митинга не пропускаю. Придешь на вокзал, все декреты, постановления, все прочту. Наша пролетарская сила — разговор. Чего мы стоим молчаливые-то, без сознания? Плотва! Он вынул газету, осторожно развернул ее, степенно надел пенсне и стал читать передовицу, выговаривая слова так, будто они были написаны не по-русски: — «…Помните, что вы сражаетесь за счастье всех трудящихся и эксплуатируемых, вы сражаетесь за право строить лучшую, справедливую жизнь…» Рощин отвернулся и не заметил, что Квашин, произнося эти слова, пристально глядит на него поверх пенсне. — Вот, парень, и видно, что ты из богатеньких, — другим уже голосом сказал Квашин. — Мое чтение тебе не нравится. А ты не шпион? От станции Афипской эшелон Варнавского полка в пешем строю двинулся к станице Ново-Дмитровской. В полуночной тьме свистал ветер на штыках, рвал одежду, сек лицо ледяной крупой. Ноги проваливались сквозь корку снега, уходили в липкую грязь. Сквозь шум ветра доносились крики: «Стой! Стой! Легче! Не напирай, дьяволы!» Стужа дула сквозь шинелишку, застывали кости. Рощин думал: «Только бы не упасть, — конец, затопчут…» Мучительнее всего были эти остановки и крики впереди. Ясно, что сбились с дороги, бродили где-то по краю не то оврага, не то речки. «Братцы, не могу больше», — прощался чей-то срывающийся голос. «Не Квашин ли это крикнул? Он все время шел рядом. Догадывается, не верит ни одному слову». (Рощин насилу от него вчера отвязался.) Вот опять впереди остановились. Рощин уткнулся в чью-то коробом замерзшую спину. Стоя с засунутыми в рукава окоченевшими руками, с опущенной головой, подумал: «Вот так четыре года преодолеваю усталость, исходил тысячи верст — затем, чтобы убивать. Это очень важно и очень значительно. Обидел и бросил Катю, — это менее значительно. Завтра, послезавтра перебегу и в такую же метель буду убивать этих, русских. Странно. Катя говорит, что я благородный и добрый человек. Странно, очень странно». Он с любопытством отметил эти мысли. Они оборвались. «Э-э, — подумал он, — плохо. Замерзаю. Проходят последние, главные мысли. Значит, сейчас лягу в снег». Но замерзшая спина впереди качнулась и пошла. Качнулся и пошел за нею Рощин. Вот ноги уже стали вязнуть по колено. Пудовый сапог с трудом выворачивался из глины. Донесло ветром обрывок крика: «Река, ребята…» Раскатилась ругань. А ветер все свистал в штыках, навевая странные мысли. Неясные, согнувшиеся фигуры брели мимо Рощина. Он собрал силы, со стоном вытащил ногу и опять побрел. Темной чертой на снегу проступал бурный поток, дальше все занавесило летящим снегом. Ноги скользили по откосу. Бешено неслась темная вода. Крики: — Мост залило… — Назад, что ли? — Это кто — назад? Ты, что ли? Ты — назад? — Пусти… Товарищ, да пусти. — Дай ему прикладом… — Ой… ой… ой… Внизу за краем берега вспыхнул конус света от электрического фонарика. Осветилась горбушка моста, залитого серой, стремительно несущейся водой, расщепленный кусок перил. Фонарик взмахнул высоко, зигзагом, — погас. Хриплый, страшный голос: — Отделение… Переходи… Винтовки, патроны на голову. Не напирай, — по двое… Пошел! Подняв винтовку, Рощин вошел по пояс в воду, и она была все же не так холодна, как ветер. Она сильно била в правый бок, толкала, старалась унести в эту серо-белую тьму, в пучину. Ноги скользили, едва ощупывая доски разбитого моста. Варнавский полк был переброшен на Ново-Дмитровскую для подкрепления местных сил. Все население станицы рыло окопы, — укрепляли станичное управление и отдельные дома, ставили пулеметы. Тяжелая артиллерия находилась южнее, в станице Григорьевской. В том же районе стоял 2-й Северокавказский полк под командой Дмитрия Жлобы, преследовавшего Добровольческую армию от самого Ростова. Западнее, на Афипской, — гарнизон, артиллерия и бронепоезда. Силы красных оказались разбросанными, что было недопустимо в такую топь и бездорожье. Под вечер через площадь к станичному управлению прискакал казак, залепленный мокрым снегом и грязью. Осадил у крыльца. От раздувающихся конских боков валил пар. — Где товарищ командир? На крыльцо выскочили, торопливо застегивая шинели, несколько человек. Расталкивая их, появился Сапожков в кавалерийском полушубке. — Я командир. Переведя дух, навалясь на луку, казак сказал: — Застава вся перебита. Один я ушел. — Еще что? — А то еще, — к ночи ждите сюда Корнилова, идет всей силой… На крыльце переглянулись. Среди стоящих были коммунисты, организаторы обороны станицы. Сапожков засопел, собрал складками подбородок: «Я готов, как вы, товарищи?..» Казак, слезши с коня, стал рассказывать, как всю заставу порубили черкесы из бригады генерала Эрдели. Тесная толпа бойцов, казачек, мальчишек сбилась у крыльца. Слушали молча. Подошел и Рощин, обвязанный башлыком. Ночью ему удалось выспаться и обсушиться в жаркой и вонючей хате, где вповалку среди портянок и мокрой одежи лежало человек пятьдесят красноармейцев. Хозяйка на рассвете испекла хлебы, сама разрезала и раздала ребятам ломти. — Уж постарайтесь, солдаты, не допустите офицеров в нашу станицу. Красноармейцы отвечали молодой хозяйке: — Ничего не бойся… Одного бойся… И ввертывали такое словцо, что она замахивалась краюхой: — А ну вас, кабаны, — перед смертью — все про то же… От вчерашнего ночного похода у Рощина осталась ломота и тупая боль во всем теле. Но решение его было твердо. С утра он копал мерзлую землю на огородах. Потом носил жестянки с патронами с подвод в станичное правление. В обед выдали по чашке спирту, и от огненной влаги у Рощина прошла ломота, отмякли кости, и он решил — не откладывать, кончить сегодня же. Сейчас он вертелся у крыльца, ища случая попроситься в передовую заставу. Продумано было все, вплоть до капитанских погон, зашитых на груди в гимнастерке. Как он ожидал, так и случилось. Стоявший с Сапожковым коренастый матрос спустился с крыльца и стал вызывать охотников на опасное дело. — Братишки, — сказал он чугунным голосом, — а ну, кому жизнь не дорога… Через час с одной из партий в пятьдесят бойцов Рощин выходил из станицы на равнину, затянутую непроглядным туманом. Спускались гнилые сумерки. Снег теперь перестал, порывистый ветер хлестал крупным дождем. Шли без дорог по сплошной воде, как по озеру, в направлении холмов, где нужно было рыть окопы. В сырой утренней мгле блеснула зарница. Бухнуло. Завыло, уходя… И сейчас же по холмам, по берегу речки беспорядочно захлопали выстрелы. Снова — зарница, пушечный выстрел, и там, впереди, в тумане затукал пулемет. Это подходил Корнилов. Его передовые части были уже на том берегу реки. Рощину показалось, что он различил две-три фигуры, перебежавшие, нагнувшись, к самой воде, в кусты. Колотилось сердце. Он высунулся из окопчика, вырытого у кручи над речкой. Мутная желто-оловянного цвета река неслась водоворотами высоко в берегах. Налево, посреди нее, был виден наполовину затопленный мост. На него из воды вылезло десятка два тех неясных фигур, — нагнувшись, перебежали. Все беспорядочнее, все учащеннее стреляли с холмов по реке, по мосту. Совсем близко, на том берегу, ударило длинное пламя орудия. Над окопчиком, где сидел Рощин, разорвалась шрапнель. Из-за гребня, вниз к переправе, посыпались серые и черные фигуры, — сбегали, сползали на заду, скатывались, падали. У всех черточками на плечах виднелись погоны. Снова орудийный удар и рваный грохот над окопчиком. «Ой, ой, братцы…» — затянул голос. Сквозь треск стрельбы кто-то завопил: — Обходят!.. Ребята, отступайте!.. Рощин чувствовал: вот, вот, — жданная минута. Он быстро прилег ничком, не шевелился. Пронеслось в голове: «Платка нет, кусок рубашки на штык и кричать, — непременно по-французски…» На спину ему тяжело кто-то упал, навалился, обхватил за шею, кряхтя полез к горлу пальцами. Рощин вскинулся — увидел за плечом своим лицо, залитое кровью, с выпученным рыжим глазом, с разинутым беззубым ртом. Это опять был Квашин. Он повторял, будто в забытьи: — Крестишься… своих увидал… Рощин, отдирая его со спины, поднялся во весь рост, закачался. Как клещ, вцепился Квашин в плечи. Борясь, Рощин опрокинулся на бруствер окопчика, в бешенстве вцепился зубами в вонючий полушубок. Чувствовал — локти и колени начинают скользить по жидкой глине, — обрыв был в полутора шагах. — Пусти же! — зарычал наконец Рощин. Земля под ним осела, и он вместе с Квашиным покатился под обрыв к реке. От орудийной стрельбы гудело все вокруг, вздрагивала земля от взрывов. Через реку переправлялись главные силы армии. По переправам била артиллерия из станицы Григорьевской. Гранаты ложились повсюду по снежному полю, падали в реку — взлетали столбами воды. Пехота белых переправлялась — по двое — на конях. Лошади пятились, заходя в быструю реку, их кололи штыками. С крутого и разъезженного берега вскачь съезжала орудийная запряжка. Валясь со стороны на сторону, орудие скрывалось под водой. Ездовые били плетями, тощие кони кое-как выволакивали пушку на горб полузатопленного моста. По сторонам падали, рвались снаряды, кипела вода. Кони становились на дыбы, путались в постромках. Поскакали вниз пулеметные двуколки, мимо моста — в реку. Поплыли, закрутились. Одну перевернуло, понесло вместе с конями и с людьми, вцепившимися в колеса. С неба скользнула в эту кашу граната, и высоко поднялись в водяном столбе осколки дерева и клочки разорванных тел. На берегу вертелся на грязной лошадке небольшой человек с бородкой, в коричневой байковой куртке, в белой, глубоко надвинутой папахе. Грозя нагайкой, он кричал высоким, фатовским голосом. Это был генерал Марков, распоряжавшийся переправой. О его храбрости рассказывали фантастические истории. Марков был из тех людей, дравшихся в мировую войну, которые навсегда отравились ее трупным дыханием: с биноклем на коне или с шашкой в наступающей цепи, командуя страшной игрой боя, он, должно быть, испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение. В конце концов, он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. В его мозгу помещалось немного готовых формул о боге, царе и отечестве. Для него это были абсолютные истины, большего не требовалось. Он, как шахматный игрок, решая партию, изо всего мирового пространства видел только движение фигур на квадратиках. Он был честолюбив, надменен и резок с подчиненными. В армии его боялись, и многие таили обиды на этого человека, видевшего в людях только шахматные фигуры. Но он был храбр и хорошо знал те острые минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий свинец. Час, и другой, и третий продолжалась переправа. Реку и берега снова затянуло снежной метелью. Ветер усилился, поворачивая на север. Быстро холодало. Рощин, лежавший с вывихнутым плечом у воды под кручей, давно уже бросил надеяться, что его кто-нибудь заметит. Несмотря на боль в плече, он вытащил из-за пазухи погоны, кое-как пристегнул их булавками к гимнастерке, сорвал пятиконечную звезду с картуза. Труп Квашина давно унесло рекой. Раненые валялись повсюду, было не до них. Переходившая армия, не останавливаясь, с боем уходила на Ново-Дмитровскую. На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной корой. Земля застывала и звенела под копытами и колесами, кочки и колеи рвали обувь, раздирали ноги. Кое-кто из раненых поднялся и полез на обрывистый берег, ковыляя и срываясь. Рощин чувствовал, что ноги его примерзают к земле. Стиснув зубы (болели плечо, поясница, разбитое колено), он также поднялся и побрел за вереницей раненых. На него не обращали внимания. Большого труда стоило взобраться на кручу. Там, наверху, подхватила метель и посвистывали пули. Ковылявший впереди сутулый человек, в мерзлой офицерской шинели и в торчащем конусом башлыке, неожиданно рванулся вбок, упал. Рощин только ниже нагнулся, преодолевая ветер. Занесенная снегом, валялась лошадь с задранной задней ногой. У брошенного орудия стояли, низко опустив морды, две костлявые клячи, бока их смерзлись и на спины нанесло сугробики. А впереди все грознее, все настойчивее стучали пулеметы. Добровольческая армия дралась за то, чтобы этой ночью залезть в теплые хаты, не сдохнуть во вьюжном поле. По наступающим била артиллерия из Григорьевской. Но остальные силы красных, также и резервы из Афипской, не были брошены в бой. Второй Кавказский полк получил приказ о наступлении только уже после того, как Варнавский был окружен в Ново-Дмитровской и погибал в рукопашном бою на улицах. Второй Кавказский прошел десять верст по сплошным болотам и плавням, потеряв целую роту утонувшими и замерзшими, и ударил в тыл белым, дав возможность остаткам варнавцев прорвать окружение. Такая же путаница и неразбериха происходила и у белых. Кубанский отряд Покровского, который должен был атаковать станицу с юга, заупрямился и не пошел по болотам. К тому же Покровский, получивший генеральские погоны не от царя, а от кубанского правительства, был жестоко обижен на военном совещании генералом Алексеевым, сказавшим ему с вельможной презрительностью: «Э, полноте, полковник, — извините, не знаю, как вас теперь величать…» За этого «полковника» Покровский и не пошел через болото. Коннице генерала Эрдели, направленной в обхват станицы с севера, не удалось перейти через разлившийся овраг, и к ночи она вернулась к общей переправе. Первым у Ново-Дмитровской оказался офицерский полк. Полузамерзшие, остервенелые офицеры, матерые вояки, услышали жилой запах кизяка и печеного хлеба, увидели теплый свет в окошках и, не дожидаясь подкреплений, поползли по снежно-грязному месиву, по сплошной воде, подернутой ледком. У самых подступов их заметили и открыли по ним пулеметный огонь. Офицеры бросились в штыки. Каждый из них знал, как и что в каждую секунду он должен делать. Повсюду мелькала белая папаха Маркова. Это был бой командного состава с неумело руководимой и плохо дисциплинированной толпой солдат. Офицеры ворвались в станицу и перемешались в рукопашной схватке на улицах с варнавцами и партизанами. В темноте и свалке пулеметчики были заколоты или разорваны гранатами у своих пулеметов. К белым непрерывно подходили подкрепления. Красные были окружены и стали отступать к площади, где в станичном правлении сидел ревком. Стреляли из-за каждого прикрытия, дрались на каждом перекрестке. В вихре грязи подскакала орудийная запряжка, развернулась с краю площади, орудие уставилось рылом в фасад станичного правления и ударило гранатой: бух-дззын! бух-дзын! Из окон начали выскакивать люди, повалил желтый дым, — там от орудийного огня начали рваться жестянки с патронами. В это как раз время 2-й Кавказский полк обстрелял с востока наступающих. Варнавцы услышали бой в тылу у неприятеля и приободрились. Сапожков, сорвавший голос от крика и ругани, выхватил у знаменосца полковое знамя, обернутое клеенкой, и, размахивая им, побежал через площадь к высоким мотающимся тополям, где гуще всего скоплялись белые. Варнавцы стали выскакивать из-за ворот и заборов, подниматься с земли, бежали со всех сторон со штыками наперевес. Опрокинули заграждение, прорвались и вышли из станицы на запад. * * * Эту ночь Рощин провел в брошенной телеге, вытащив из нее два застывших трупа и зарывшись в сено. Всю ночь одиноко бухали пушки, рвалась шрапнель над Ново-Дмитровской. С утра туда потянулись обозы добровольцев, ночевавшие в станице Калужской. Рощин вылез из телеги и прошел за обоз. Возбуждение его было так велико, что он не чувствовал боли. Ветер, все еще сильный, дул теперь с востока, разметывая снежные и дождевые тучи. Часам к восьми утра сквозь несущиеся в вышине обрывки непогоды засинело вымытое небо. Прямыми, как мечи, горячими лучами падал солнечный свет. Снег таял. Степь быстро темнела, проступали изумрудные полоски зеленей и желтые полоски жнивья. Блестели воды, бежали ручьи по дорожным колеям. Трупы, обсохшие на буграх, глядели мертвыми глазами в лазурь. — Гляди-ка, да это Рощин, ей-богу! Рощин, ты как сюда попал? — крикнули с проезжавшего воза. Рощин обернулся. В грязной и разломанной телеге, которой правил хмурый казак, накрывшийся прелым тулупом, сидели трое с замотанными головами, с подвязанными руками. Один из них, длинный, худой, с вылезающей из воротника шеей, приветствовал Рощина частыми кивками головы, растянутым в улыбку запекшимся ртом. Рощин едва признал в нем товарища по полку Ваську Теплова, когда-то румяного весельчака, бабника и пьяницу. Молча подошел к телеге, обнял, поцеловал: — Скажи, Теплов, к кому мне нужно явиться? Кто у вас начальник штаба? Как-никак, видишь, у меня погоны булавкой приколоты. Вчера только перебежал… — Садись. Стой, остановись, сволочь! — крикнул Теплов извозному. Казак заворчал, но остановился. Рощин влез на угол телеги, свесив ноги над колесом. Это было блаженно — ехать под горячим солнцем. Сухо, как рапорт, он рассказал свои приключения с самого отъезда из Москвы. Теплов сказал, мелко покашливая: — Я сам с тобой пойду к генералу Романовскому… Доедем до станицы, пожрем, и я устрою тебя в два счета. Чудак! Что же, ты хотел прямо явиться по начальству: так, мол, и так — перебежал из красной шайки, честь имею явиться… Ты наших не знаешь. До штаба не довели бы, прикололи…Смотри, смотри. — Он указал на длинный труп в офицерской шинели. — Это Мишка, барон Корф, валяется… Ну, помнишь его… Эх, был парень… Слушай, папиросы есть? А утро-то, утро! Понимаешь, душка моя, послезавтра въезжаем в Екатеринодар, выспимся на постелях, и — на бульвар! Музыка, барышни, пиво! Он громко, рыдающе засмеялся. Его обтянутое до костей больное лицо сморщилось, лихорадочные пятна пылали на скулах. — И так по всей России будет: музыка, барышни, пиво. Отсидимся в Екатеринодаре с месяц, почистимся и — на расправу. Ха-ха! Теперь мы не дураки, душка моя… Кровью купили право распоряжаться Российской империей. Мы им порядочек устроим… Сволочи! Вон, гляди, валяется. — Он указал на гребень канавы, где, неестественно растопырившись, лежал человек в бараньем кожухе. — Это непременно какой-нибудь ихний Дантон… Телегу перегнал неуклюжий плетеный тарантас. В нем, залепленные грязью, в чапанах с отброшенными на спину воротниками и в мокрых меховых шапках, сидели двое: тучный, огромный человек с темным оплывшим лицом и другой — с длинным мундштуком в углу проваленного рта, с запущенной седоватой бородой и мешочками под глазами. — Спасители отечества, — покивал на них Теплов. — За неимением лучшего — терпим. Пригодятся. — Это, кажется, Гучков, толстый? — Ну да, и будет в свое время расстрелян, можешь быть покоен… А тот, с мундштуком, — Борис Суворин, тоже, брат, рыльце-то в пушку… Как будто он монархии хочет, и — не вполне монархии; виляет, но способный журналист… Его не расстреляем… Телега въехала в станицу. Хаты и дома за палисадниками казались опустевшими. Дымилось пожарище. Валялось несколько трупов, до половины вбитых в грязь. Кое-где слышались отдельные выстрелы, — это приканчивали иногородних, вытащенных из погребов и сеновалов. На площади в беспорядке стоял обоз. Кричали с возов раненые. Между телег бродили одуревшие, измученные сестры в грязных солдатских шинелях. Откуда-то со двора слышался животный крик и удары нагаек. Скакали верхоконные. У забора кучка юнкеров пила молоко из жестяного ведра. Все ярче, все горячее светило солнце из голубой ветреной бездны. Между деревом и телеграфным столбом, на перекинутой жерди, покачивались на ветру, свернув шеи, опустив носки разутых ног, семь длинных трупов — коммунисты из ревкома и трибунала. Наступил последний день корниловского похода. Конные разведчики, заслоняясь от солнца, увидели в утреннем мареве, за мутной рекой Кубанью, золотые купола Екатеринодара. Задачей передовой конной части было — отбить у красных единственный в тех местах паром на переправе через Кубань близ станицы Елизаветинской. Это была новая хитрость Корнилова. Его могли ждать с юга — от Ново-Дмитровской, с юго-запада — по железной дороге Новороссийск — Екатеринодар. Но предположить, что для штурма города он выберет крайне опасный обход в сторону, на запад от города, и переправу без мостов, на одном пароме, всей армии через стремительные воды Кубани, отрезывая тем себе всякую возможность отступления, — такого тактического хода штаб командующего красными силами — Автономова — предположить не мог. Но именно этот наименее охраняемый путь, дающий два-три дня передышки от боев и выводящий армию прямо в сады и огороды Екатеринодара, и выбрал хитрый, как старая лиса, Корнилов. Недостаток в огневом снаряжении был пополнен при занятии железнодорожной станции Афипской, где добровольцы взорвали пути, чтобы обезопасить себя от огня броневых поездов. Все же пулеметы с одного из красных поездов доставали до фланга наступающих, которые шли по сплошной талой воде. Когда полоса пуль, поднимая фонтанчики воды, добегала до них, — они падали в воду, уходили с головой, как утки. Высунувшись, перебегали. Гарнизон Афипской защищался отчаянно. Но красные были обречены, потому что они только защищались, а противник их наступал. Медленно, змейками цепей, части Добровольческой армии окружали и обходили Афипскую. Солнце заливало синюю равнину, с торчащими из воды деревьями, стогами, крышами хуторов, с пролетающими по заливным озерам тенями весенних облаков. Корнилов в коротком полушубке с мягкими генеральскими погонами, с биноклем и картой, двигался на коне, впереди своего штаба, по этому зеркальному мареву. Он отдавал приказания ординарцам, и они в вихре брызг мчались на лошаденках. Одно время он попал под обстрел, и рядом с ним легко ранило генерала Романовского. Когда станция была обойдена с запада и начался общий штурм, Корнилов ударил коня плетью и рысью поехал прямо в Афипскую. Он не сомневался в победе. Там, между путями, вереницами вагонных составов, железнодорожными зданиями, пакгаузами и казармами, ворвавшиеся части истребляли красных. Это была последняя и самая кровавая победа Добровольческой армии. Полковник Неженцев, краснощекий, моложавый, возбужденный, прыгая через трупы, подбежал к Корнилову, — блеснув стеклами пенсне, рапортовал: — Станция Афипская занята, ваше превосходительство. Корнилов перебил тотчас же с нетерпением: — Снаряды взяты? — Так точно, семьсот снарядов и четыре вагона патронов. — Слава богу! — Корнилов широко перекрестился, царапая ногтем мизинца по заскорузлому полушубку. — Слава богу… Тогда Неженцев глазами указал ему на стоявших толпой у вокзала ударников — особый полк из отчаянных головорезов, носивших на рукаве трехцветный угол. Как люди, взошедшие на крутую гору, они стояли, опираясь на винтовки. Лица их застыли в усталых гримасах бешенства, руки и у многих лица — в крови, блуждающие глаза. — Два раза спасали положение и ворвались первыми, ваше превосходительство. — Ага! — Корнилов ударил коня и во весь карьер, хотя расстояние было невелико, подскакал к ударникам (они сейчас же заволновались и быстро стали выстраиваться), изо всей силы, как это обычно изображают на памятниках, осадил коня, откинул голову, крикнул отрывисто: — Спасибо, мои орлы! Благодарю вас за блестящее дело и еще раз за то, что захватили снаряды… Низко вам кланяюсь… * * * Получив запас огневого снаряжения, армия начала переправляться через Кубань на дощатом пароме, захваченном передовым конным отрядом. Силы армии к этому времени исчислялись в девять тысяч штыков и сабель и четыре тысячи лошадей. Переправа продолжалась три дня. Огромным табором раскинулись по сторонам ее воинские части, обозы, повозки, парки. Весенний ветер трепал лохмотья вымытого белья, развешанного на оглоблях. Дымили костры. Паслись на лугах стреноженные лошади. Повеселевшие офицеры влезали на возы и в бинокли старались рассмотреть в синеющей дали сады и купола заветного города. — Честное слово… Вот так же крестоносцы подходили к Ерусалиму. — Там, господа, были жидовочки, а здесь — пролетарочки… — Объявим женскую социализацию… Хо-хо… — В баню, на бульвар, и — пива! Со стороны Екатеринодара не было попыток помешать переправе. Иногда только постреливали разведчики. Красные решили защищаться. Спешно, всем населением — женщины и дети — рыли окопы, путали проволоку, устанавливали орудия. Из Новороссийска подъезжали эшелоны черноморских моряков, везли пушки и снаряды. Комиссары говорили в воинских частях о классовой сущности корниловских добровольцев, о том, что за их спиной «беспощадная мировая буржуазия, которой, товарищи, мы даем решительный бой», — и клялись — умереть, а не отдавать Екатеринодара. На четвертый день Добровольческая армия двинулась на штурм столицы Кубани. Ураганным огнем батарей, со стороны Черноморского вокзала и от пристаней на Кубани, были встречены бешено наступающие колонны добровольцев. Но неровная местность, сады, канавы, изгороди и русла ручьев дали возможность без больших потерь подойти к городу. Здесь завязался бой. Близ так называемой фермы, — у белого домика, стоявшего на опушке тополевой, еще голой рощи на высоком берегу Кубани, — красные оказали упорное сопротивление, были выбиты, но снова густыми толпами бросились на пулеметы, овладели фермой и через час вторично были выбиты кубанскими пластунами полковника Улагая. На ферме, в одноэтажном домике, сейчас же расположился Корнилов со штабом. Отсюда как на ладони виднелись прямые улицы Екатеринодара, белые высокие дома, палисадники, кладбище, Черноморский вокзал и впереди всей панорамы — длинные ряды окопов. Был яркий весенний ветреный день. Повсюду взлетали дымки выстрелов, и сияющий простор тяжело, надрывая душу, грохотал от непереставаемого рева пушек. Ни красные, ни белые не щадили жизней в этот день. В белом домике главнокомандующему Корнилову отвели угловую комнату, поставили полевые телефоны, стол и кресло. Он сейчас же вошел туда, сел за стол, разложил карту и погрузился в размышления над ходами затеянной игры. Два его адъютанта — подпоручик Долинский и хан Хаджиев — стояли — один у двери, другой у телефонов. Калмыцкое, обтянуто-морщинистое лицо главнокомандующего, с полуседыми волосами ежиком, было мрачно, как никогда. Сухая маленькая рука с золотым перстнем безжизненно лежала на карте. Он один, вопреки советам Алексеева, Деникина и остальных генералов, решился на этот штурм, и теперь, к исходу первого дня, самоуверенность его поколебалась. Но он не сознался бы в этом и самому себе. Допущены были две ошибки: первая — это то, что треть войск, с генералом Марковым, была оставлена на переправе для охраны обоза; поэтому первый удар по Екатеринодару оказался недостаточно сосредоточенным и не принес того, что ожидали: красные выдержали, уцепились за окопы и засели, видимо, прочно. Вторая ошибка заключалась в том, что к Екатеринодару была применена тактика карательной экспедиции, та же, что и раньше, в пути — к станицам: город обкладывался со всех сторон (на правом фланге — движением пехоты и пластунов вдоль реки к кожевенным заводам, на левом — глубоким обходом конницей Эрдели), с тем чтобы запереть все ходы и выходы и расправиться с защитниками города и с населением как с «бандитами» и «взбунтовавшимися хамами», — расстрелом, виселицей и шомполами. Такая тактика приводила к тому, что сопротивляющиеся решали — лучше умереть в бою, чем на виселицах. «Корнилов всех собрался погубить!» — кричали по городу. Женщины, девушки, дети, старый и малый бежали под пулями в окопы с кувшинами молока, с варениками и пирогами: «Кушайте, матросики, кушайте, солдатики, товарищи родные, постойте за нас…» И продолжали носить защитникам пищу и жестянки с патронами, хотя повсюду, особенно к вечеру, скакали верхоконные, крича: «Долой с улиц! По домам! Туши огни!..» Так первый день принес преимущество красным. Белые в этот же день потеряли троих лучших командиров, около тысячи офицеров и рядовых и расстреляли, без ощутимой цели, свыше трети огневого снаряжения. А из Новороссийска, прорываясь сквозь огневые завесы, прибывали и прибывали растрепанные поезда с матросами, снарядами и пушками. Бойцы из вагонов бежали прямо в окопы. Из-за скученности и отсутствия командования потери были огромны. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Источники : https://4italka.site/proza-main/klassicheskaya_proza/499490/fulltext.htm https://онлайн-читать.рф/а-н-толстой-хождение-по-мукам/ https://litmarket.ru/books/khozhdenie-po-mukam?ysclid=m47nsbd5tk260811826 https://ru.wikisource.org/wiki/Хождение_по_мукам_(Толстой)/1._Сестры https://mybook.ru/author/aleksej-nikolaevich-tolstoj/sestry/read/?ysclid=m47njqy93x637916162 https://www.livelib.ru/book/1000461161 https://fantlab.ru/work44827?ysclid=m47my0s4vx361307269 http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0220.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0210.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0200.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/ --- Хождение по мукам — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — трилогия романов А. Н. Толстого, прослеживающая судьбы русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. --- Хождение по мукам (фильм) — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — историческая драма, полнометражный художественный фильм в трёх частях по одноимённому роману Алексея Толстого, его первая экранизация. --- Слушать - https://knigavuhe.org/book/khozhdenie-po-mukam-1/?ysclid=m47nkt6e4y333922690 *** *** Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть вторая. Аудиокнига. --- Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год. Аудиокнига. ... Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть вторая. Аудиокнига. --- --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть первая. Аудиокнига --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть вторая. Аудиокнига. *** *** --- Алексей Толстой. Хождение по мукам (1957-1959) *** *** Хождение по мукам 1977 год 1 - 6 серия *** --- Хождение по мукам 1977 год 7 - 13 серия *** https://fantlab.ru/autor532 ... Алексей Николаевич Толстой

Жанры:

Алексей Николаевич Толстой родился ... в городе Николаевске (ныне – Пугачев) Самарской губернии в семье помещика. Детские годы прошли на хуторе Сосновка, принадлежавшем отчиму писателя – Алексею Бострому, служившему в земской управе города Николаевска, — этого человека Толстой считал своим отцом и до тринадцати лет носил его фамилию. Родного отца, графа Николая Александровича Толстого, офицера лейб-гвардии гусарского полка и знатного самарского помещика, маленький Алеша почти не знал. ... Первоначальное образование Алеша получил дома под руководством приглашенного учителя. В 1897 семья переезжает в Самару, где будущий писатель поступает в реальное училище. Окончив его в 1901, едет в Петербург, чтобы продолжать образование. Поступает на отделение механики Технологического института. К этому времени относятся его первые стихи, не свободные от влияния творчества Некрасова и Надсона. Толстой начал с подражания, о чем свидетельствует вышедший в 1907 году первый его сборник стихов «Лирика», которого он потом чрезвычайно стыдился, — настолько, что старался о нем даже никогда не упоминать. В 1907, незадолго до защиты диплома, оставил институт, решив посвятить себя литературному труду. Вскоре он «напал на собственную тему»: «Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых... Это была художественная находка». После повестей и рассказов, составивших позже книгу «Заволжье», о нем стали много писать (появился одобрительный отзыв А. М. Горького), но сам Толстой был собой недоволен: «Я решил, что я писатель. Но я был неучем и дилетантом...» Еще в Петербурге он, находясь под влиянием А.М.Ремизова, взялся за изучение народного русского языка «по сказкам, песням, по записям «Слова и дела», то есть судебным актам XVII века, по сочинениям Аввакума.. Увлечение фольклором дало богатейший материал для «Сорочьих сказок» и пронизанного сказочно-мифологическими мотивами поэтического сборника «За синими реками», издав который Толстой решил более стихов не писать. ...В те первые годы, годы накопления мастерства, стоившие Толстому невероятных усилий, чего он только не писал — рассказы, сказки, стихи, повести, причем все это в огромных количествах! — и где только не печатался. Он работал не разгибая спины. Романы «Две жизни» («Чудаки» — 1911), «Хромой барин» (1912), рассказы и повести «За стилем» (1913), пьесы, которые шли в Малом театре и не только в нем, и многое другое — все было результатом неустанного сидения за рабочим столом. Даже друзья Толстого изумлялись его работоспособности, ведь, помимо всего прочего, он был завсегдатаем множества литературных сборищ, вечеринок, салонов, вернисажей, юбилеев, театральных премьер. После начала первой мировой войны он, как военный корреспондент от «Русских ведомостей», находится на фронтах, побывал в Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне (рассказы «На горе», 1915; «Под водой», «Прекрасная дама», 1916). В годы войны обратился к драматургии — комедии «Нечистая сила» и «Касатка» (1916). Октябрьскую революцию Толстой воспринял враждебно. В июле 1918 года, спасаясь от большевиков, Толстой вместе с семьей перебрался в Одессу. Такое впечатление, что происходившие в России революционные события совершенно не затронули написанные в Одессе повесть «Граф Калиостро» — прелестную фантазию об оживлении старинного портрета и прочих чудесах — и веселую комедию «Любовь — книга золотая». === *** *** *** *** *** *** *** === *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** --- --- ПОДЕЛИТЬСЯ ---

--- --- --- --- --- --- --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- --- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ---

--- *** ***

АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** | ||||||||||||

|

| ||||||||||||

| Всего комментариев: 0 | |