07:13 Хождение по мукам. 006 | ||||||||||||

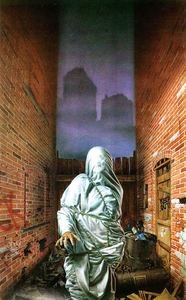

*** *** 10На самом деле на Обуховском заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветреными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном той особенной, угольно-железной грязью, какою бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек, в резиновом плаще с поднятым капюшоном. Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря сиповатым голосом: «От Центрального Комитета. Прочтите, товарищ». Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманы и под шапки. За последнее время в мрачную и озлобленную массу рабочих, ревниво охраняемую властями, сквозь все щели проникали подобные молодые люди, посылаемые невидимыми друзьями. Они появлялись под видом служащих, чернорабочих, продавцов или вот так — в плаще с капюшоном. Они подкидывали листки, раздавали книги; пускали слухи, разъясняли злоупотребления администрации и все повторяли одно: «Если хотите быть людьми, а не скотами, — учитесь ненавидеть тех, на кого работаете». Рабочие чувствовали и понимали, что на царскую власть, заставлявшую их работать двенадцать часов в сутки, отгородившую их от богатой и веселой жизни города грязными переулками и постами ночных сторожей, вынуждавшую рабочих дурно есть, грязно одеваться, жить с неряшливыми и рано стареющими женщинами, посылать дочерей в проститутки, а мальчиков в постылую каторгу фабрик, — на эту власть нашлась управа — Центральный Комитет Рабочей Партии. Он был неуловим и невидим. Рабочие ненавидели власть с чугунной скукой, Центральный Комитет ненавидел ее деятельно и едко. Он не уставая повторял: требуйте, кричите, возмущайтесь. Вас учили — будьте добрыми, — провокация! Добродетель пролетария — ненависть. Вам говорили — терпите и прощайте, — издевательство! Вы не рабы. Ненавидьте и организуйтесь. Вам внушали — любите ближнего. Но ближний пользуется этой любовью, чтобы запрячь ее в ярмо. Вы одурачены. Есть одна достойная человека любовь — любовь к свободе. Помните, — Россия построена вашими руками. Вы одни законные хозяева Российского государства. Когда человек в резиновом плаще роздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился ночной сторож и, проговорив поспешно: «Погоди-ка», — схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и, пригибаясь к земле, побежал. Раздался резкий свисток, в ответ, издалека, заверещал другой. По редеющей толпе пошел глухой говор. Но дело было сделано, и человек в плаще исчез. Дня через два на Обуховском заводе, неожиданно для администрации, с утра не встал на работу токарный цех и предъявил требования, не особенно серьезные, но решительные. По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно взглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали каких-то указаний. Старшему мастеру Павлову, доносчику и нашептывателю, вертевшемуся около гидравлического пресса, нечаянно раздавили всю ступню раскаленной болванкой. Он дико закричал, и тогда по заводу пошел слух, что кого-то уже убили. В девять часов на заводской двор, как буря, влетел огромный черный лимузин главного инженера. Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями передвижных кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку, весело, поздоровался с подошедшим мастером — Пунько. В литейной был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе, деловито и вдумчиво советуясь с ним о тех вещах, которые были для них обоих несомненны. Эта маленькая хитрость вела к тому, что Пунько, поступивший в эту литейную пятнадцать лет тому назад простым чернорабочим, а теперь — старший мастер, очень высоко ставивший свои знания и опыт, остался вполне довольным беседой, самолюбие его было удовлетворено, а Телегин был уверен, что если Пунько доволен, то работа пойдет споро. Обойдя литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения: мы оба стоим на одной работе, значит — товарищи, но я инженер, вы рабочий, и по существу мы — враги, но так как мы друг друга любим и уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом. К одному из горнов, стуча спускающейся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, один похожий на Пугачева, черный, с проседью и в круглых очках, другой — с кудрявой бородой, со светлыми, повязанными ремешком волосами, голубоглазый и атлетически сильный — любимец Ивана Ильича, принялись: один — ломом отдирать доску с лицевой стороны горна, другой — наводить на белый от жара, высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. — Стоп, — сказал Орешников, — снижай. Опять загромыхала лебедка, тигель опустился, и ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся, зеленые звезды, озаряя оранжевым заревом шатровый потолок мастерской, полилась под землю. Запахло гарью приторно сладкой меди. В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и в литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом. — Кончай работу… Снимайся! — крикнул он отрывистым, жестоким голосом и покосился на Телегина. — Слышали? Али нет? — Слышали, слышали, не кричи, — ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебедке. — Димитрий, не спи, вытравливай. — Ну, слышали — понимайте сами, второй раз просить не станем, — сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел. Иван Ильич, присев над свежей отливкой, осторожно расковыривал землю куском проволоки. Пунько, сидя на высоком стуле у дверей перед конторкой, быстро начал гладить серую, козлиную бородку и сказал, бегая глазами: Хочешь не хочешь, значит, а дело бросай. А ребятишек чем кормить, если тебе по шапке дадут с завода — об этом молодцы эти думают али нет? — Этих делов ты лучше бы не касался, Василий Степанович, — ответил Орешников густым голосом. — То есть это как же не касаться? — Так, это наша каша. С голоду не твои дети пузыри станут пускать… Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза взглянешь. По этому случаю — молчи. — Из-за чего забастовка? — спросил, наконец, Телегин. — Какие требования?.. — Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза. Пунько ответил: Слесаря забастовали. На прошлой неделе у них шестьдесят станков перевели на сдельную работу, для пробы. Ну вот и получается, что не дорабатывают, сверхсрочные часы приходится выстаивать. Да у них целый список в шестом корпусе на двери прибит, требования разные, не большие. Он сердито обмакнул перо в пузырек и принялся сводить ведомость. Телегин заложил руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом, нестерпимом огне танцевала, ходила змеями кипящая бронза. — Орешников, как бы штука-то эта у нас не перестоялась, а? Орешников, не отвечая, снял кожаный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный, добротный пиджак и проговорил густым, наполнившим всю мастерскую басом: — Снимайтесь, товарищи. Есть желающие, — приходите в шестой корпус, к средним дверям. И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу, и толпою двинулись за Орешниковым. И вдруг в дверях что-то произошло, — раздался срывающийся на визг, исступленный голос: — Пишешь?.. Пишешь, сукин сын! На, записывай меня!.. Доноси начальству!.. — Это кричал на Пунько формовщик, Алексей Носов; изможденное, давно не бритое лицо его, с провалившимися, мутными глазами, прыгало и перекашивалось, на тонкой шее надулась жила; крича, он бил черным кулаком в край конторки. — Кровопийцы!.. Мучители!.. Найдем и на вас ножик!.. Тогда Орешников схватил Носова за туловище, легко отодрал от конторки и повел к дверям. Тот сразу затих. Мастерская опустела. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Балтийском и на Невском судостроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали — к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом, как выяснилось, уже давно существовавшим. Забастовка была делом его рук. Заседали в конторе. Администрация шла на уступки. Задержка теперь была только за дверцей в дощатом заборе, которую рабочие требовали открыть, иначе им приходится обходом месить четверть версты по грязи. Дверца никому, в сущности, была не нужна, но дело пошло на самолюбие, администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. Стачечный комитет поставил вопрос о дверце на социальную плоскость. И в это время по телефону из министерства внутренних дел получился приказ: отказать стачечному комитету во всех требованиях и, впредь до особого распоряжения, ни в какие разговоры с ним не вступать. Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер немедленно умчался в город для объяснений. Рабочие недоумевали, настроение было, скорее, мирное. Несколько инженеров, выйдя к толпе, объяснялись, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Никто не верил, что из-за пустой какой-нибудь дверцы остановится целый завод. Наконец на крыльце конторы появился огромный, тучный, седой инженер Бульбин и прокричал на весь двор, что переговоры отложены на завтра. Иван Ильич, пробыв в мастерской до вечера и видя, что горны все равно погаснут, плюнул и поехал домой. В столовой сидели футуристы и, оказывается, живо интересовались тем, что делается на заводе. Но Иван Ильич ничего рассказывать не стал, задумчиво сжевал подложенные ему Елизаветой Киевной бутерброды и ушел к себе, заперся на ключ и лег спать. На следующий день, подъезжая к заводу, он еще издали увидел, что дело не ладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей. Иван Ильич был в мягкой шляпе и штатском пальто, на него не обращали внимания, и он, прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, заседающий тайно, где-то в пивной, что требования, предъявленные ими теперь, — уже политические, что весь заводской двор полон казаками и, говорят, был дан приказ — разгонять толпу, но казаки будто бы отказались и что, наконец, Балтийский, Невский судостроительный, Французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке. Все это было настолько невероятно, что Иван Ильич решил пробраться в контору — узнать новости, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Там, около знакомого сторожа Бабкина, угрюмого человека в огромном тулупе, стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с русыми бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих, были оба румяны, опрятны и, должно быть, ловки драться и зубоскалить. «Да, эти мужики стесняться не станут», — подумал Иван Ильич и хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и, в упор глядя веселыми, ясными глазами, сказал: — Куда? Осади! — Мне нужно пройти в контору, я инженер. — Осади, говорят! Тогда из толпы послышались голоса: — Нехристи! Опричники! — Мало вам нашей крови пролито! — Черти сытые! Помещики! В это время в первые ряды протискался низенький прыщавый юноша, с большим и кривым носом, в огромном, не по росту, пальто и неловко надетой рыжеватой высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая недоразвитой, очень белой ручкой, он заговорил, картавя: — Товарищи казаки! Разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев. Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским. Мы хотим, чтобы каждый человек был свободен. Мы хотим уничтожить произвол… Казак, поджав губы, презрительно оглядел молодого человека с головы до ног, повернулся и зашагал в воротах. Другой ответил внушительно, книжным голосом: — Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали. Тогда первый, очевидно, придумав ответ, крикнул курчавому юноше: — Братья, братья… Ты штаны-то подтяни, а то потеряешь. И оба казака засмеялись. Иван Ильич отодвинулся от ворот, движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялись заржавленные чугунные шестерни. Он попытался было забраться на них и увидел Орешникова, который, сдвинув на затылок барашковую шапку, спокойно жевал хлеб. Телегину он кивнул бровями и сказал басом: — Вот, дела-то хороши, Иван Ильич. — Здравствуйте, Орешников. Чем же это все кончится? — А вот мы покричим малое время да и шапку снимем. Только и всех бунтов. Пригнали казаков. А чем мы с ними воевать будем? Вот этой разве луковицей бросить — убить двоих. Чудаки. В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос: Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись. Толпа заволновалась, двинулась назад, в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал: — Третий раз честью просит. — Кто это говорил? — Есаул. — Товарищи, товарищи, не расходитесь, — послышался взволнованный голос, и сзади Ивана Ильича на шестерни вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе, с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле. Товарищи, ни в каком случае не расходиться, — зычно заговорил он, протянув руки со сжатыми кулаками, — нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника. — Браво! — завопил чей-то исступленный голос. Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди. Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко у ворот. Несколько раз до слуха долетело: «Революция, революция». Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно-радостным возбуждением. Взобравшись на шестерни, он оглядывал огромную теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина, — он был в очках, в картузе с большим козырьком и черной накидке. Нагнув голову, он упрямо грыз ноготь на большом пальце. К нему протиснулся господин с дрожащими губами, в котелке. Телегин слышал, как он крикнул Акундину: — Идите, Иван Аввакумович, вас ждут! — Я не приду. — Акундин откусил ноготь и невидящими глазами глядел на подошедшего. — Собрался весь комитет. Без вас, Иван Аввакумович, не хотят принимать решения. — Я остаюсь при особом мнении, это известно. — Вы с ума сошли. Вы видите, что делается. Я вам говорю, что с минуты на минуту начнется расстрел… — У господина в котелке запрыгали губы. — Во-первых, не кричите, — проговорил Акундин, — ступайте и выносите компромиссное решение. Я своего голоса назад не возьму… Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то! — проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое — короткая фраза и кивок головы — произошло с другим, неизвестным Телегину рабочим. Было похоже, что Акундин отдает какие-то приказания. В толпе, по ту сторону ворот, опять закричали, заволновались. И вдруг раздалось три подряд коротких, сухих выстрела. Сразу настала тишина. И придушенный голос, точно по-нарочному, затянул: «а-а-а». Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком, с подогнутыми к животу коленями, казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо, не надо!» Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные, раздирающие воздух, винтовочные выстрелы, — один, два и залп, — и мягко осел на колени, повалился навзничь Орешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на Обуховском заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он, неожиданно для всех, наговорил резкостей администрации и подписал отставку. *** 11Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого помятого и валившего паром самовара и читал местную газету — «Самарский листок». Когда папироса догорала до ваты, доктор брал из толстого набитого портсигара новую, закуривал ее об окурок, кашлял, весь багровея, и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай и сыпал пеплом на газету, на рубаху, на скатерть. Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги и в столовую вошла Даша, в накинутом на рубашку белом халатике, вся еще розовая и сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне серыми, холодными, как у Даши, насмешливыми глазами и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло. — Опять ветер, вот скука, — сказала она. Действительно, второй день дул сильный, горячий ветер. Известковая пыль тучей висела над городом, заслоняя солнце. Густые, колючие облака этой пыли порывами проносились вдоль улиц, и было видно, как спиною к ним поворачивались редкие прохожие и морщились нестерпимо. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем и хрустела на зубах. От ветра дрожали стекла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно и даже в комнатах пахло улицей. — Эпидемия глазных заболеваний. Недурно, — сказал Дмитрий Степанович. Даша не ответила, только вздохнула. Две недели тому назад на сходнях парохода она простилась с Телегиным, проводившим ее, в конце концов, до Самары, и с тех пор без дела жила у отца в новой, ей незнакомой, пустой квартире, где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе. Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. Ей казалось, что вот — прошли два года, как сон, и она опять дома, а от всех надежд, волнений, людской пестроты, — от шумного Петербурга, — остались только вот эти пыльные облака. — Эрцгерцога убили, — сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету. — Какого? — То есть как какого? Австрийского эрцгерцога убили в Сараеве. — Он был молодой? — Не знаю. Налей-ка еще стакан. — Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахару, — он пил всегда вприкуску, — и насмешливо оглядел Дашу. — Скажи на милость, — спросил он, поднимая блюдечко, — Екатерина окончательно разошлась с мужем? — Я же тебе рассказывала, папа. — Ну, ну… И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. Какое уныние! И она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, — синее небо, река, чистая палуба, и все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь — широкая, медленно извивающаяся река — ведет к счастью: этот простор воды и пароход «Федор Достоевский», вместе с Дашей и Телегиным, вольются, войдут в синее, без берегов, море света и радости — счастье. И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему было спешить, когда каждая минута этого пути и без того хороша, и все равно же приплывут к счастью. Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся в лице, перестал шутить и все что-то путал. Даша думала, — плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд, такой, точно сильного, веселого человека переехали колесами. Ей было жалко его, но что она могла поделать, как допустить его до себя, хотя бы немножко, если тогда, — она это понимала, — сразу начнется то, что должно быть в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороге нетерпеливо и неумно разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичом, и только. Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом намекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном, мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и неперестающая боль в сердце. В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход и уехал обратно. А Дашино сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезло, рассыпалось, поднялось клубами пыли за дребезжащими стеклами. — А зададут австрияки трепку этим самым сербам, — сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. — Ну а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка? — Обедать, папа, ты приедешь? — проговорила Даша, возвращаясь к столу. — Ни под каким видом. У меня скарлатина-с на Постниковой даче. — В эту пыль ехать на дачу — с ума надо сойти. Дмитрий Степанович не спеша взял со стола, надел манишку, застегнул чесучовый пиджак, осмотрел по карманам — все ли на местах, и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые, кудрявые волосы. — Ну, так как же, все-таки, насчет славянского вопроса, а? — Ей-богу, не знаю, папа. Что ты, в самом деле, пристаешь ко мне. — А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. — Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу, да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром, за самоваром, о политике. — Славянский вопрос, — ты слушаешь меня? — это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же дело? — ты хочешь меня спросить. Изволь. — И он стал загибать толстые пальцы. — Первое, славян — более двухсот миллионов, и они плодятся, как кролики. Второе, — славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье, — мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому всеславянскому союзу. Четвертое, — самое главное, — славяне представляют из себя морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип — богоискателя. И богоискательство, — ты слушаешь меня, кошка? — есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу Бога, то есть правды, в самом себе. Для этого я должен быть свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен, разрушаю государство, которое держит меня на цепи, и я спрашиваю — почему нельзя лгать? нельзя красть? нельзя убивать? Отвечай, почему? Ты думаешь, что правда лежит только в добре? — Папочка, поезжай на дачу, — сказала Даша уныло. — Нет, ищи правду там, — Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок. — Даша, поди, отвори. — Не могу, я раздета. — Матрена! — закричал Дмитрий Степанович. — Ах, баба проклятая; оторву ей голову как-нибудь. — И сам пошел отворять парадное и сейчас же вернулся, держа в руке письмо. — От Катюшки, — сказал он, — подожди, не хватай из рук, я сначала доскажу… Так вот, — богоискательство прежде всего начинает с разрушения, и этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает… Попробуй, выйди вечером на главную улицу — только и слышно орут: «Кара-у-у-у-ул». По улице шатаются горчишники (слободские ребята и фабричные), озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята — безо всяких признаков морали — хулиганы, мерзавцы, горчишники — богоискатели. Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве Российском: безобразничать во имя разрушения, и только. Никакой другой сознательной цели у них нет. А в целом народ переживает первый фазис богоискательства — разрушение основ. Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из кармана Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопая дверьми, по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашеными полами, затем уехал на дачу. «Данюша, милая, — писала Катя, — до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носят очень узкие внизу платья, в моде — шифон. Куда поеду в конце июня — еще не знаю. Париж очень красив. И все решительно, — вот бы тебе посмотреть, — весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд — встают и танцуют, и в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки, она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров, до того изящных, что, право, страшно иногда и грустно. В общем у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русскими, все наши знакомые: каждый день собираемся где-нибудь, — точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок, будто бы, с одной женщиной. Она — вдова, у нее двое детей и третий маленький. Понимаешь? Мне было очень больно вначале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького… Он-то в чем виноват?.. Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж — рожай, слышишь, девочка…» *** Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим, ни в чем не повинным, ребеночком и села писать ответ; прописала его до обеда; обедала одна, так, только пощипала что-то, — затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскала длиннейший роман под заглавием «Она простила», легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый; сели ужинать, отец на все вопросы отвечал: «Угу»; Даша выведала, — оказывается, скарлатинный больной, мальчик трех лет у секретаря управы — умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и всласть наплакалась о разных грустных вещах. Прошло два дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное — вымытое. Утром, как Даше встать, зашел к ней старый знакомый, Семен Семенович Говядин, земский статистик — худой и сутулый, всегда бледный мужчина, с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной; он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал, безо всякой причины, насмешливым голосом: — Я за вами, женщина. Едем за Волгу. Даша подумала: «Итак, все кончилось статистиком Говядиным», — взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз, к Волге, к пристаням, где стояли лодки. Между длинных, дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках; вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно. Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, — наставительно заметил Семен Семенович, — а вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой. Причина несправедливости лежит в самом социальном строе. И он, проговорив: «Простите, пожалуйста», — перешагнул через огромные, босые ноги грудастого и губастого парня, лежащего навзничь; другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед: — Филипп, вот бы нам такую. И другой ответил лениво набитым ртом: — Чиста очень. Возни много. По гладкой, более версты шириной, желтоватой реке, в зыбких и длинных солнечных отсветах двигались темные силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин; попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот. — Спорт — великая вещь, — сказал Семен Семенович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки, как червяки, и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду. — Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна, — в городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это? — Нет, не правда. Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, и жиденьким голоском попробовал было запеть: «Эх, да вниз по матушке, по Волге», — но застыдился и со всей силы ударил в весла. Навстречу проплыла лодка, полная народом. Три мещанки в зеленых и пунцовых шерстяных платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку, третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу: — Сворачивай с дороги, шляпа, тудыт твою в душу. — И они с криком и руганью проплыли совсем близко, едва не столкнулись. *** Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помочи и пиджак. — Хотя я городской житель, но искренно люблю природу, — сказал он, пришурясь, — особенно когда ее дополняет фигура девушки, в этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу. И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирал платком лицо и говорил: — Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок! *** ОГЛАВЛЕНИЕ - Хождение по мукам *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Источники : https://4italka.site/proza-main/klassicheskaya_proza/499490/fulltext.htm https://онлайн-читать.рф/а-н-толстой-хождение-по-мукам/ https://litmarket.ru/books/khozhdenie-po-mukam?ysclid=m47nsbd5tk260811826 https://ru.wikisource.org/wiki/Хождение_по_мукам_(Толстой)/1._Сестры https://mybook.ru/author/aleksej-nikolaevich-tolstoj/sestry/read/?ysclid=m47njqy93x637916162 https://www.livelib.ru/book/1000461161 https://fantlab.ru/work44827?ysclid=m47my0s4vx361307269 http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0220.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0210.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0200.shtml http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/ --- Хождение по мукам — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — трилогия романов А. Н. Толстого, прослеживающая судьбы русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. --- Хождение по мукам (фильм) — Википедия... «Хожде́ние по му́кам» — историческая драма, полнометражный художественный фильм в трёх частях по одноимённому роману Алексея Толстого, его первая экранизация. --- Слушать - https://knigavuhe.org/book/khozhdenie-po-mukam-1/?ysclid=m47nkt6e4y333922690 *** *** Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сёстры. Часть вторая. Аудиокнига. --- Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год. Аудиокнига. ... Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть первая. Аудиокнига. --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. Восемнадцатый год. Часть вторая. Аудиокнига. --- --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть первая. Аудиокнига --- Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга третья. Хмурое утро. Часть вторая. Аудиокнига. *** *** --- Алексей Толстой. Хождение по мукам (1957-1959) *** *** Хождение по мукам 1977 год 1 - 6 серия *** --- Хождение по мукам 1977 год 7 - 13 серия *** https://fantlab.ru/autor532 ... Алексей Николаевич Толстой

Жанры:

Алексей Николаевич Толстой родился ... в городе Николаевске (ныне – Пугачев) Самарской губернии в семье помещика. Детские годы прошли на хуторе Сосновка, принадлежавшем отчиму писателя – Алексею Бострому, служившему в земской управе города Николаевска, — этого человека Толстой считал своим отцом и до тринадцати лет носил его фамилию. Родного отца, графа Николая Александровича Толстого, офицера лейб-гвардии гусарского полка и знатного самарского помещика, маленький Алеша почти не знал. ... Первоначальное образование Алеша получил дома под руководством приглашенного учителя. В 1897 семья переезжает в Самару, где будущий писатель поступает в реальное училище. Окончив его в 1901, едет в Петербург, чтобы продолжать образование. Поступает на отделение механики Технологического института. К этому времени относятся его первые стихи, не свободные от влияния творчества Некрасова и Надсона. Толстой начал с подражания, о чем свидетельствует вышедший в 1907 году первый его сборник стихов «Лирика», которого он потом чрезвычайно стыдился, — настолько, что старался о нем даже никогда не упоминать. В 1907, незадолго до защиты диплома, оставил институт, решив посвятить себя литературному труду. Вскоре он «напал на собственную тему»: «Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых... Это была художественная находка». После повестей и рассказов, составивших позже книгу «Заволжье», о нем стали много писать (появился одобрительный отзыв А. М. Горького), но сам Толстой был собой недоволен: «Я решил, что я писатель. Но я был неучем и дилетантом...» Еще в Петербурге он, находясь под влиянием А.М.Ремизова, взялся за изучение народного русского языка «по сказкам, песням, по записям «Слова и дела», то есть судебным актам XVII века, по сочинениям Аввакума.. Увлечение фольклором дало богатейший материал для «Сорочьих сказок» и пронизанного сказочно-мифологическими мотивами поэтического сборника «За синими реками», издав который Толстой решил более стихов не писать. ...В те первые годы, годы накопления мастерства, стоившие Толстому невероятных усилий, чего он только не писал — рассказы, сказки, стихи, повести, причем все это в огромных количествах! — и где только не печатался. Он работал не разгибая спины. Романы «Две жизни» («Чудаки» — 1911), «Хромой барин» (1912), рассказы и повести «За стилем» (1913), пьесы, которые шли в Малом театре и не только в нем, и многое другое — все было результатом неустанного сидения за рабочим столом. Даже друзья Толстого изумлялись его работоспособности, ведь, помимо всего прочего, он был завсегдатаем множества литературных сборищ, вечеринок, салонов, вернисажей, юбилеев, театральных премьер. После начала первой мировой войны он, как военный корреспондент от «Русских ведомостей», находится на фронтах, побывал в Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне (рассказы «На горе», 1915; «Под водой», «Прекрасная дама», 1916). В годы войны обратился к драматургии — комедии «Нечистая сила» и «Касатка» (1916). Октябрьскую революцию Толстой воспринял враждебно. В июле 1918 года, спасаясь от большевиков, Толстой вместе с семьей перебрался в Одессу. Такое впечатление, что происходившие в России революционные события совершенно не затронули написанные в Одессе повесть «Граф Калиостро» — прелестную фантазию об оживлении старинного портрета и прочих чудесах — и веселую комедию «Любовь — книга золотая». === *** *** *** *** *** *** *** === *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** --- --- ПОДЕЛИТЬСЯ ---

--- --- --- --- --- --- --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- --- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ---

--- *** ***

АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** | ||||||||||||

|

| ||||||||||||

| Всего комментариев: 0 | |