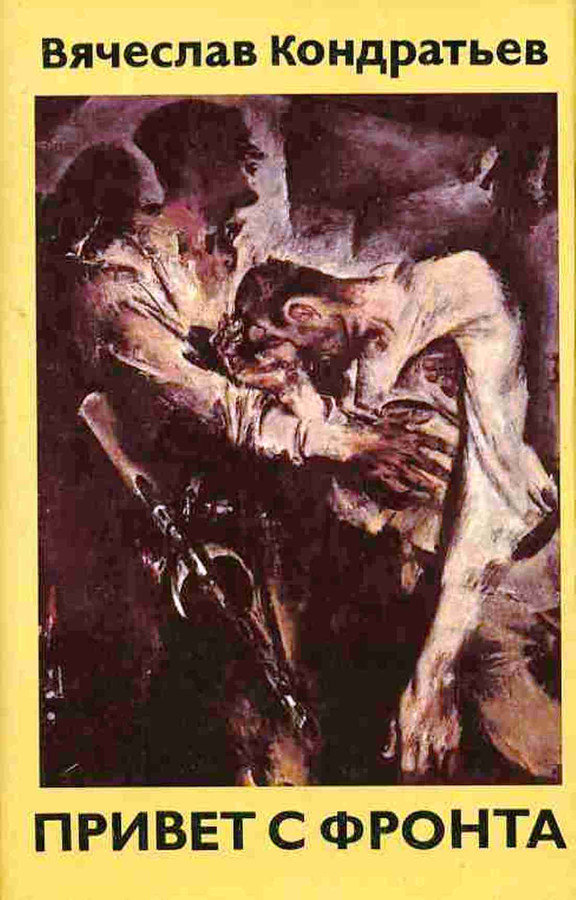

17:03 ТЫ ПРОШЕЛ СТОВЕРСТЫЙ ПУТЬ… Вячеслав Кондратьев | |

|

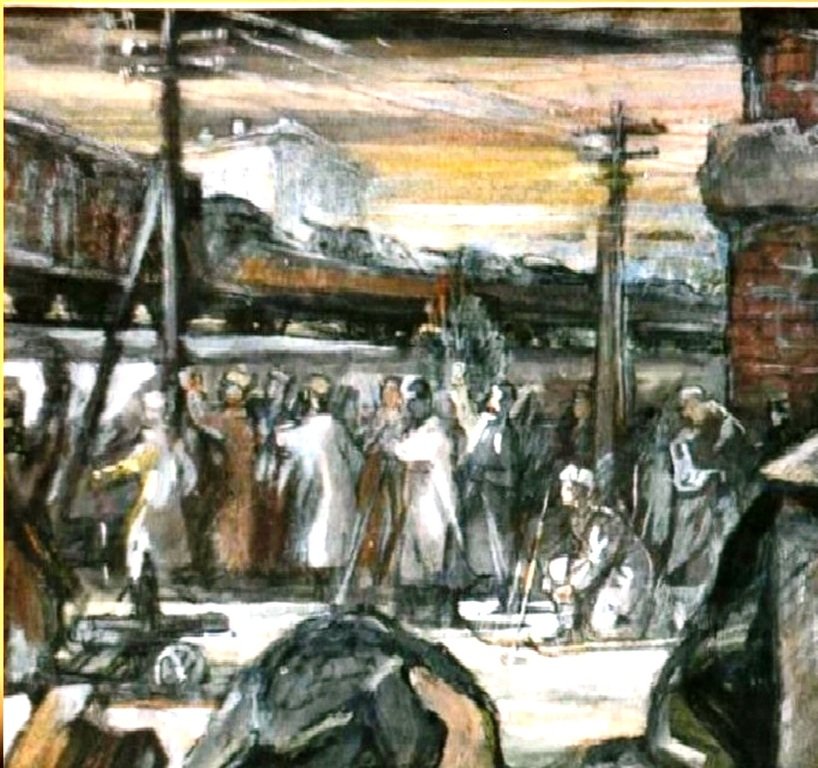

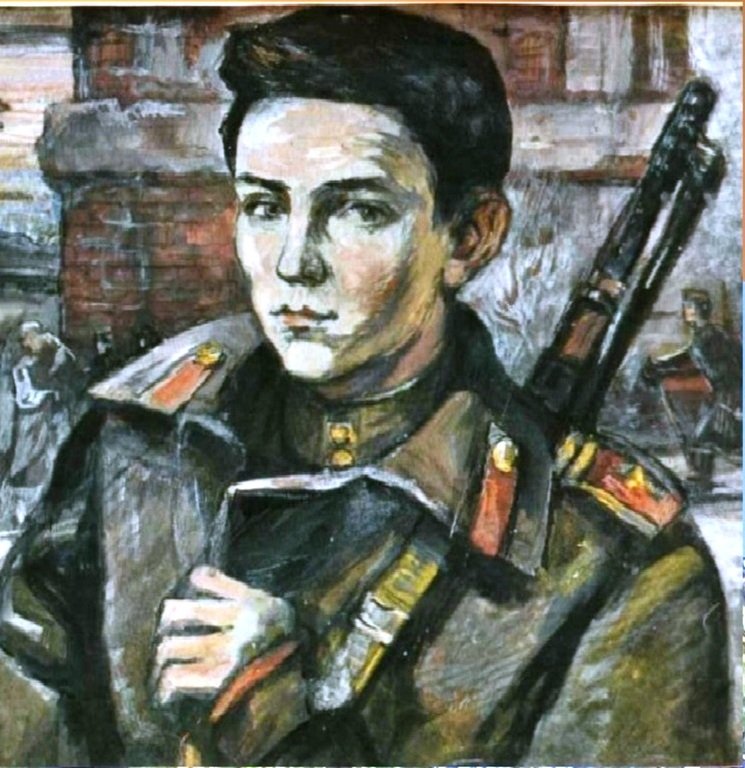

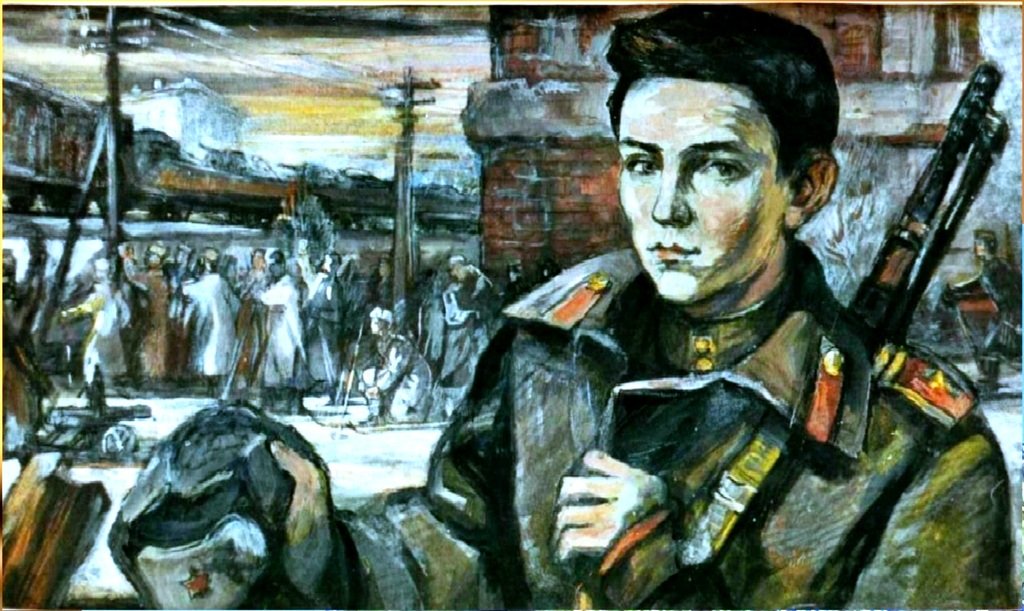

*** ТЫ ПРОШЕЛ СТОВЕРСТЫЙ ПУТЬ… Письмо фронтовому другу Думали ли мы, гадали, что доживем до этой даты? Конечно, не думали. Особенно там, на войне. Но вот дожили… Честное слово, не верится даже. Все чаще и чаще вспоминаю нашу встречу в восемьдесят втором, то есть ровно через сорок лет, почти через всю жизнь. А встретились-то, и будто не было их, этих лет, будто совсем недавно видел тебя, вышедшего из боя, окровавленного, побелевшего от потери крови и от всего того, что творилось на том овсянниковском поле — твой взвод лежал еще под огнем, а моему уже была дана команда «Вперед!». Мы не успели ни о чем поговорить. По-моему, я помог тебе перевязаться и после этого подтолкнул — иди, мол, скорей в тыл, пока не добили, а ты глядел на меня как-то виновато, переминаясь с ноги на ногу… Я понимал, что тебе трудно уйти и оставить меня — ведь мы договорились, что в случае чего никогда не оставим друг друга на поле боя. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вынесем! Тем более после того, как — ты, конечно, помнишь! — мы с тобой увидели на рассвете, как почти на середине «нейтралки» очнулся и поднялся раненый, не вынесенный после вчерашнего боя, сочтенный, видимо, убитым, и как почти час, то падая, то поднимаясь, он добирался до исходного рубежа, то есть к нам. А мы все, жаждая помочь ему, боялись выбежать на поле, потому как были уверены, что тогда они добьют его… Помню, как рвался наш ротный санинструктор и как удерживал я его, но не удержал: когда раненый еле-еле все же добрался до наших позиций метров на сто и упал, видать, потеряв уже сознание, — санинструктор пробежал тяжкие сто метров и притащил на себе лейтенанта в маскхалате, с очень большой раной в бедре. Да, я понимал, как трудно тебе было тогда оставлять меня, а я, радуясь, что ты остался жив, в то же время знал, что плохо мне будет без тебя, ведь перед тобой и Ивана Чебакова ранило, тоже из нашего, дальневосточного полка, с которым я в одном взводе в полковой школе был. И никого уже в роте из наших. Один лишь Саша Пахомов, но он был во второй роте… А ведь в бою лучше, когда рядом с тобой твои старые товарищи, с кем ты два с лишним года военную службу нес. Сам знаешь, бригада наша формировалась всего лишь месяц. Это потом, уже в боях да в быту передка невпроворотном нашлись новые товарищи, на которых положиться можно, а в первые дни еще не раскрылись люди, мы еще не знали как следует, кто есть кто. К сожалению, у меня так получилось: только с кем сдружишься, в одном шалашике заночуешь, полкотелка пшенки разделишь, одну цигарку на двоих засмолишь — а его через неделю-полторы либо убивают, либо ранят, и опять ты один… Страшно это и больно. Кстати, не знаешь ты, как героически — другого слова, виноват, я не найду — вел себя наш санинструктор?! После первого ранения он не вышел из боя, а продолжал помогать остальным раненым, перевязывал их. И после второго — в ногу — тоже оставался в строю… А притащили его после боя с семью пулевыми ранами. Помню, стащили с него гимнастерку, чтоб перевязать; а на груди, на руках — черные дырки. К счастью, как потом говорил мне наш батальонный врач, когда я заходил к нему, бывая вызванным в штаб, — все-таки выжил наш санинструктор. Довезли его до санроты, там малость подлечили и отправили в тыловой госпиталь. Но вот жаль, не помню его имени и фамилии. А может, жив и, прочтя эти строки, поймет, что это про него они?! Увы, не помню я и фамилии нашего военврача, хотя дружили с ним, но ведь все больше по званию обращались: «товарищ военврач!» — и весь сказ. А как хочется, чтоб и он живой был, чтоб откликнулся. Много он мне хорошего сделал. Когда мы выезжали из Бородухина, что под Малоярославцем, он взял к себе в вагон мою мать и Галю. Их-то ты помнишь, разумеется. Нет их уже. Был я сравнительно недавно в Бородухине, все вспомнил… Помнишь, как каждую ночь — тревоги, и каждую ночь, одетый в полном боевом, я прощался с матерью и с Галей, думая, что все, уже трогаемся на фронт и больше не вернемся. А фронт-то уж недалек был, тогда… И так ночей пять-шесть подряд… Я уж, каюсь, бога молил, чтобы уйти по-настоящему, потому как прощания эти среди ночи измучили всех до предела, уж больше выдерживать было невозможно. А помнишь ты, конечно, и нашего ротного, убитого в первом бою. Как обидно, что тоже не сохранил в памяти его фамилию, а он, помню, когда приехала мать в Бородухино, разрешил мне отделиться от взвода и жить с ней в отдельной избе. Приходил к нам несколько раз вечером, сидел грустный-грустный, а на прощанье сказал: — Счастливый ты, сержант, перед таким делом мать повидал. Многие тогда ребята приходили к нам в избу под всякими предлогами, чтоб поглядеть на мою мать. Наверно, им казалось, что это их мать, и хоть одним глазком они хотели взглянуть на нее. Ну, а ты приходил часто. Цела у меня и хранится твоя открытка из госпиталя, написанная моей матери. Вот она: «Здравствуйте, тов. Кондратьева! С боевым приветом, друг Вашего сына Вячеслава — Михаил Помогаев. Сообщаю Вам, что с 1.04.42 с Вячеславом я расстался, то есть меня ранило в руку, и я вышел с поля боя, а Вячеслав оставался там. После гибели комроты Вячеслав принял командование роты на себя. Дальнейшую судьбу его я не могу Вам описать, так как сам не знаю, где он сейчас находится. Если он ранен и Вам сообщил адрес, то перешлите мне. Комвзвода л-та Четина убило. Прошу Вас, Вы хоть меня не забывайте, а то очень скучно, притом после такой катавасии. Пока до свиданья. Целую. Ваш знакомый Михаил». В общем, ты тогда здорово успокоил мою мать… Должен помнить ты и лейтенанта Чиркова. На Урале, на формировании он был командиром нашей первой роты, а потом его перевели в штаб — ПНШ-1. Взят он был в армию с третьего или четвертого курса художественного института, но вот из какого города — или не помню, или не знал вообще. Почти каждый день он приходил на передовую, ободрял нас, а когда было совсем тяжко: и потери ежедневные, и недоед, и вода кругом, — приходил каждый день. Очень помог мне тогда Чирков. Не знаю его судьбу, вдруг жив и прочтет эти строки и узнает, что я помню его все эти сорок с лишним лет и не забуду уже до конца своих дней… Не знаю я судьбу и нашего однополчанина Пахомова. Когда меня ранило, он остался. Не помню, простились ли мы с ним тогда? Или нет? Но из памяти он не уходит. Тогда было чувство вины, что меня вот увозят в тыл, а он остается, и до сих пор томит меня эта вина. В шестидесятых годах я посылал запрос в город Горький, где он жил до призыва. Мне прислали адрес другого Пахомова, который не воевал, а работал на Сормовском. И знаешь, что мне написали в ответе из адресного бюро, что восемнадцатых и двадцатых годов рождения из Пахомовых у них остался только вот один этот Пахомов. На весь город Горький. Посылал я запрос и на Чебакова. Ответили — нет такого. В общем, из пятидесяти младших командиров, которые попали в нашу 132-ю стрелковую бригаду и кто был с нами подо Ржевом, пока никого не разыскал, кроме тебя, хотя во всех своих ржевских вещах писал настоящие названия деревень — Усово, Овсянниково, Паново и Черново, где стоял штаб батальона. А никто не откликнулся. И фамилии многих забыл, но вот тех, кого помню и знаю точно, что погибли, — надо помянуть нам. Это Толя Кузнецов и Слава Попугаев. Они погибли в первую ночь, когда немцы после нашего захлебнувшегося наступления поздно вечером открыли сильнейший минометный и артиллерийский огонь и по переднему краю, и по ближним тылам. Вот один из снарядов и угодил в сарай, где расположилась на ночь рота Кузнецова. Это была третья рота, и находилась она в резерве, в Чернове… Сравнительно недавно мне звонил Яков Чернявский. Ты, конечно, помнишь его по полковой школе. Со здоровьем у него было плохо, обезножел он после ранений. И сказал он мне, что я мало написал о нашей предвоенной службе, что лучшие воспоминания его юности — это Дальний Восток и наша армейская жизнь. А ведь доставалось. Помнишь? Особенно в полковой школе. И тревоги ночные, и марш-броски по сорок километров, и строевая до упаду, и тактическая подготовка до седьмого пота, и рытье окопов, и рукопашный… А вспоминается все действительно хорошо. Тогда, до войны, закалила нас армия и физически, и морально. А вот многого мы тогда, к сожалению, не узнали: не знали радиуса действия гитлеровских мин, не знали, что ночью фашистская передовая будет освещена ракетами, что, кроме проволочных заграждений, они обнесут весь свой передний край консервными банками на проволоке, — заденешь, и сразу пулеметная очередь в это место. Многого мы, увы, тогда не знали и не умели. Пришлось все это на ходу осваивать, на передке. Но ведь, помнишь, уверенность в победе у нас всегда была огромная, и она не покидала нас даже в самые тяжелые моменты… Кстати, тогда на Дальнем Востоке, еще до войны, мы чувствовали ее приближение, наверно, как-то яснее, чем люди на западе страны. Поэтому и служили как следует, выкладываясь на полную катушку. А в мае сорок первого, когда уже учились на курсах лейтенантов запаса, предвкушая скорое увольнение — к сентябрю обещали отпустить, — появилась большая статья в нашей печати «Миф о непобедимости немецкой армии». Вот тут-то мы и задумались, что вряд ли к сентябрю быть нам дома, что ждет нас, видать, другое, не такое радостное, а страшное и тяжелое дело. Помнишь разговоры в курилке после этой статьи? Уж если вспоминать нашу довоенную службу, то необходимо вспомнить и старшего лейтенанта Ширшова, заместителя начальника полковой школы по строевой части. Он был примером для подражания! Всегда спокойный, выдержанный, интеллигентный, умница. И во всех ночных зимних походах — впереди колонны в фуражечке и в хромовых сапожках, а морозы-то дальневосточные — будь здоров! — нам тоже не забыть. Мы с ног валимся от усталости, а он все такой же ровный шаг держит, будто мы уже не отмахали тридцать километров. А лет ему тогда было не меньше тридцати, по нашим юношеским понятиям, чуть ли не старик. Помню, я нечаянно сжег у печки ботинок, и Ширшову подумалось, что я это нарочно сделал, чтоб из полковой школы выгнали — ведь это на год сокращало срок службы. Так он мне сказал — до сих пор помню: — Не бойтесь этого лишнего года, он вам будет нужен для всей дальнейшей жизни. Научитесь работать с людьми, командовать людьми — это не просто «раз-два-три», а именно работа, узнавание характеров, поиски подхода к человеку, интереснейшее дело… И оно пригодится вам на всю жизнь. Я, конечно, случайно сжег ботинок, но, честно говоря, служить три года не очень-то хотелось, лучше бы в роту рядовым и через два года — увольнение! Но тогда, после разговора с Ширшовым, я как-то понял, что, наверное, мне — московскому парню — действительно неплохо послужить в армии лишний годик. И, кстати, год командования отделением многое дал, и вроде любили меня и уважали ребята. Помню, как они провожали на фронт из Приморья, как каждый что-то подарил на дорогу — кто нож, кто шерстяные носки, кто бумагу для писем… В общем, кто что мог. И прощались мы трогательно, даже обнимались… Так вот, заговорил о Яше Чернявском, а не договорил. Мы с ним после войны часто встречались, жил он в Москве сначала на Трифоновской, а потом совсем рядом со мной, на Божедомке, но ни разу не рассказал он мне одну историю… А вот год назад при встрече, когда выяснилось, что лечились мы после ранения с ним в городе Иванове в одно и то же время, только в разных госпиталях, — рассказал. Лежал с ним в палате майор. После ранения он получил ограничение второй степени, и направили его командовать курсами интендантов: надо было негодных для строевой службы после ранений офицеров переквалифицировать для интендантской службы. Ну и предложил майор Яшке пойти к нему на эти курсы, взводным или замом, уж не помню. Ну, понимаешь, тыл, война где-то далеко, хватил уж Яшка горячего в пехоте, получил второе ранение, кажется, можно было и подумать, тем более сорок четвертый год пошел, война двинулась к концу. Подумал Яша — «хорошо, конечно, но а как же война без меня?» — и, представь себе, отказался, вернулся в строй. Опять пошел в пехоту, где и был очень тяжело ранен в третий раз. Понимаешь, когда мальчишки на фронт рвались — это ясно: романтика и все такое прочее, но человек, уже испробовавший этого хлебова, уже дважды раненный, уже знающий, что впереди, отказывается от тыла — это не что иное, это настоящее понимание своего долга, жажда расплатиться с врагом до конца. «А как же война без меня?» Вот это и было характерным для нашего поколения. В шестидесятые годы, когда война опять навалилась на меня, я разыскал в Москве Сашу Мовергоза. Ты должен помнить его: в полковой школе он был в моем взводе. Хотелось мне разузнать о дальнейшей судьбе нашей бригады, но тогда он не захотел мне рассказывать: — И не спрашивай, ничего о Ржеве не хочу помнить! Правда, сказал лишь, что видал убитого Кирилла. Фамилии его я не помню, но его красивое лицо перед глазами. Он был призыва тридцать восьмого года, тоже москвич. Вот и все, что знаю, но помню: всегда любовался его высокой атлетической фигурой, выправкой, его немного надменным, но приятным лицом… Да, какие ребята погибли… Помянуть нам надобно и нашего полкового поэта Илью Лапшина. Он оставил суровый Хабаровский край, когда над его Москвой нависла угроза. Он, можно сказать, «выпросился» на фронт и в январе сорок второго уехал защищать столицу. Не его вина, что он лишь в эту пору попал на войну. Впрочем, «попал» не то слово — почти убежал на фронт. Напросился из запасного полка сопровождать эшелон на фронт, заместителем начальника эшелона по политчасти — и удрал… Ему предложили быть переводчиком при штабе (он окончил «немецкую» школу, да и вообще этот язык знал с детства), но он отказался — пошел в пешую разведку и… был убит при форсировании Днепра. Осталось его последнее стихотворение, датированное сорок третьим, где он пророчески писал о нашей будущей фронтовой тоске: А может быть, мы, ветераны, будем Дремать на солнце где-нибудь в Крыму, Быть может, мы возьмем и позабудем О годах, растворившихся в дыму!.. Но — так не будет! Слишком многим были Для нас года и бедствия войны, Окрепли в них мальчишеские были, Сгорели в них мальчишеские сны… Остались его письма, стихи. Правда, стихов немного. Да и откуда им взяться, если в двадцать три года он погиб… Помянем и его, Михаил! Помянем! Мы не имеем права забывать ни о ком, кто остался навсегда на полях войны. Никогда! И вот еще кого нам надо помнить всегда — наших матерей, которые ждали, бесконечно долго и терпеливо ждали наши треугольники, которые мучились, когда вести с фронта не приходили. Помнить об их счастье, когда мы вернулись живыми, и об их отчаянии и горе, которые не передать словами, когда вместо знакомого треугольника приходила казенная бумага — пропахшая порохом и кровью похоронка. И из них, матерей тех, кто воевал, увы, уже мало осталось в живых, но, к счастью, еще остались… И великая им благодарность, великая им и трепетная наша любовь до конца наших дней. И еще, Миша… Ты ведь тоже прошел стоверстый путь от передовой до эвакогоспиталя, путь среди разоренных, полусожженных русских деревень. Ты шел зимой и, конечно, находил приют и ночевку в этих избах, где наши русские женщины принимали тебя, кормили чем бог послал — а бог тогда мало что посылал, — делились последней, может, картофелиной, последним куском хлеба. А сколько нас, раненых, прошло через каждую деревню — тысячи! И каждую ночь в доме ночуют чужие люди, грязные после передка, порой и вшивые, но пускали нас в избу. Не помню, чтоб хоть в одной деревне отказали в ночлеге, не накормили. Как же не помянуть нам этих деревенских женщин — матерей солдат, жен солдат, вдов солдат (многие уже были вдовами!), не помянуть с благодарностью и нежностью! Как бы мы прошли тот путь — раненые, голодные, измученные — если бы не они? Ищу на карте эти деревни, но не все уцелели, да и названия некоторых позабыл, а ведь надо было бы давным-давно съездить, зайти в те избы, где в годы войны давали нам приют, и поблагодарить от души. Но нет, крутила нас жизнь, мотала, не до сантиментов вроде было, а сейчас вроде уже и поздновато: не найдешь никого, призабылось… Но если попадется им это письмо в руки, пусть знают они, что мы не забыли их… И вот еще кого надо вспомнить нам доброй памятью — девочек сороковых годов, сестричек госпитальных и санбатовских. Они в нашем восприятии связывались и с домом, и с нашими оставленными девушками, просто, как я говорил, уже одно то, что около тебя в беленьком, чистеньком халатике стоит девочка, глядит на тебя добро, с участием, с пониманием, — уже одно это помогало нам переносить боль, идти смело на операции и выздоравливать быстрее. Да и на войне, когда встретишь девчушек в военной форме, всегда как-то подтягиваешься, приободряешься — раз уж девчонки воюют, то нам-то сам бог велел. Помню, возвращался я из санроты на передовую после легкого ранения. Шли мы вдвоем, настроение, честно говоря, не очень: знаем уже, что нас ждет, трусим не трусим, но идем как-то напряженно, с натугой. И вот видим, две девчушки цветы собирают. Подошли, поздоровались… Время как раз к обеду, у нас в вещмешках — сухари, концентраты. Девочки картошки из деревни принесли, разожгли костерик, печем картошку, варим пшенку. И так нам хорошо на душе стало, что встретились на пути эти военные девочки-связистки. Одна москвичкой оказалась — значит, сразу о Москве разговоры, где кто жил, на какой улице, в какой школе учились и тому подобное… Поели, попили кипяточку, искурили по цигарке, распрощались тепло, пожелали они нам: «Удачи вам, мальчики!» И пошли мы на передок уже совсем с другим настроением, оставили нас тяжелые мысли, как-то по-другому все стало видеться. Помню москвичку. Олей звали, на Малой Бронной жила, адрес записал и даже заходил после войны, но не нашел. Видно, неверно номер дома записал или истерлась та запись на листке бумаги, не разобрать номер. Но не стерлась из памяти та встреча. Да, разумеется, «У войны — не женское лицо», как назвала свою потрясающую документальную повесть Светлана Алексиевич, но насколько труднее для нас была бы война, не встречай мы на ее дорогах милых и таких родных девушек в серых солдатских шинелях, вдохновлявших нас, поддерживавших наше мужество, даривших нам девичьи улыбки и теплые взгляды. Нет, не забыть нам этих девчушек сороковых! Их подвиг выше нашего, потому что действительно у войны — не женское лицо, потому что действительно женское естество, дающее жизнь роду человеческому, несовместимо с жестокостью и ужасом войны. Но девочки пошли на нее, и, что опять удивительно, уже будучи раненными, уже познав кошмар боев, они все равно из госпиталей опять рвались на фронт, в строй… …Отвлекся я, Миша, от нашей дороги на фронт. После эшелона был длинный Селижаровский тракт и трехсуточный марш. Шли ночами, и почти с самого начала пути впереди и справа маячило зарево над передовыми. Мы шли, как я потом выяснил, вдоль Волги, а за ней шли бои, они-то кровавили небо, и эти всполохи сопровождали нас всю дорогу… Страшно ли нам было? Признаемся — страшно! Но когда наконец дошли и уже вблизи увидели «иллюминацию» передовой — вспышки ракет, красные пунктиры трассирующих, услышали гул, а может, рык передовой, то появилось уже какое-то глупое любопытство, и уверен я, что ежели повернули бы нас обратно, в тыл, то многие бы почувствовали какое-то разочарование. Но все-таки было страшно. А ты помнишь первый труп на тропке в черновском лесу? Проводник, ведший нас на передовую, запросто перешагнул через него, а мы… Мы остановились, столпились, сзади напирали те, кто еще не видел, а потом стали обходить, царапаясь о кусты… А потом — поле! В предрассветной дымке страшное поле боя, на котором серыми бугорками — убитые… Мы не могли считать их, но их было много, очень много, почти все поле… И тут страх сжал сердце. Знали же, что сегодня нам идти по этому полю и у нас нет никаких, абсолютно никаких шансов не разделить долю лежащих на поле. Но вот наступил этот час, и твой взвод пошел первым. И как пошел! Ни одного отстающего, цепью, с интервалами, как на ученье. Вроде фашисты не сразу открыли огонь, позволили пройти вам метров сто — сто пятьдесят, а потом началось… Пулевой обстрел, минный, бризантные, рвущиеся над головами снаряды. Потом справа от вас пошел мой взвод. Еще правее — третий. Мы сравнялись с вами, но от твоего взвода уже осталось мало… Однако грустноватое получается у меня письмо, Миша, но ведь праздник Победы с «сединою на висках». И он не только праздник, но и какое-то осмысление того, что совершило наше поколение, какие неисчислимые жертвы понесло, и память об этом — священна. Мы должны свято помнить и горькие дни сорок первого и сорок второго, так же, как и победные последующие годы, когда гнали врага на запад. Без сорок первого не было бы и сорок пятого! Признаюсь тебе, трудно пишется это письмо, потому как проходят перед глазами те годы — и наша дальневосточная служба, и эшелонная дорога на запад, и первая бомбежка в Лихославле, и налет двух «мессеров» на наш эшелон, при котором первым и единственным убитым оказалась женщина. Помнишь? Как будто она была аптекарем из санроты. И то, что первой в нашей бригаде погибла женщина, было столь неестественным… По-моему, мы похоронили ее на следующей станции. Странная штука — память! Ты при встрече вспоминал, как бомбили на станции выгрузки, а у меня это совсем вылетело из головы, и только после того, как ты сказал, начало всплывать что-то. Верно, бомбили, но мы уже выгрузились и стояли, наверно, в полукилометре от станции. Ты вспоминал кустарник в овсянниковском овраге, а мне он помнится совершенно голым, только одни воронки, хотя я тоже, уже после боя, бежал по нему за оставленным ротным телефоном. Уж не помню, почему его оставили на поле боя, то ли убит был телефонист, то ли сильно ранен, но метров двести пришлось мне за ним пройти, ну и обратно тоже. А вот обстреляли меня или нет — не помню совсем. А сейчас овсянниковский овраг порос настоящим лесом. Я прошелся по нему до самых бывших немецких позиций. Это была вторая моя поездка. Первая — в шестьдесят первом, через девятнадцать лет, когда бывшая передовая показалась мне почти такой же, какой и была. Только воронок больше. Тогда я и познакомился с семьей Разумихиных, единственной семьей, возвратившейся в родное Черново. Это была большая семья — два старика, две дочери и сын. Сейчас осталась лишь одна Антонина Петровна Разумихина, и живет она уже не в Чернове (недавно сгорело два дома), а в Усове, которое, как помнишь, стояло левее Овсянникова и которое безусловно тоже брала наша 132-я стрелковая бригада… Немцы выселили их из Чернова в деревню Сухоши, что рядом с Овсянниковом, и они видели все наши наступления, а когда вернулись — Чернова-то не было, пришлось копать землянки. Это они поднимали ржевскую землю в сорок третьем году, вспахивая поля лопатами, так как не было даже плугов, в которые можно было бы впрячься. Представляешь — лопатами! Колхозные поля, где лопата натыкалась все время либо на кости, либо на металл… О судьбе этой семьи рассказать бы подробно, ведь она такой же участник войны, как и мы с тобой, хоть и не держали они в руках винтовок. Мария Петровна оставила мне перед смертью школьную тетрадочку, в которой, как смогла, описала жизнь семьи и при немцах, и после освобождения. …Да, Миша, трудно пишется это письмо, тяжело вспоминать те годы, но надо. Непременно надо, потому как память о войне — святая память. Святая и нетленная! Будем помнить всегда до конца наших дней о том, что совершил наш народ в той войне, не зря названной Отечественной, когда судьба Родины действительно находилась в наших руках, о войне, которая принесла мир нам и всему человечеству. Москва, январь 1985 года Источник : https://litlife.club/books/318714/sections/9 *** *** Вячеслав Леонидович Кондратьев

*** *** | |

Новости - цветы, друзья, всякое текущее

Новости - цветы, друзья, всякое текущее

***

***

***

***

***

***

***

***

***

| Всего комментариев: 0 | |