***

***

***

Как настанет вечер, в кустарниках разложим костер, кулеш или галушки варим и, пока закипит вода, о том и о сем воркуем с Марфой. Вижу, душевная женщина, сколько полноты, столько и доброты, но что-то очень поломало ее: то она смеется — и слезы на глазах, то она плачет и сквозь слезы смеется, точно разума лишилась... А еще приметила — частенько прикладывается Марфа к самогону, бутылка свекловичной всегда у нее под рукой. Я и не спрашиваю Марфу, она сама рассказала: мужа её, паровозного машиниста, красновцы мучили на ее глазах, потом саблями порубили; повезла похоронить изуродованное тело, а дома ждала беда еще страшнее - двое детей было, и оба от тифа умерли. Разве удиветельно, что заливала горе зельем и стала солдатской девкой?

Как-то разговорились с Марфой, а я возьми и намекни ей о тебе, а она говорит: «Был такой, молодой и горячий, понравился Махно, батька обещал: "Опомнится — в сотники произведу". Но тот, с красным бантом, отказался наотрез: кому череп с костями, кому серп с колосьями. На своем стоял, вот и спровадил его к белым, а те, кажется, погнали красных на Лозовую или Змеев...» Марфа все говорит да приговаривает, а я уже ничего не слышу, свет мне не мил. Думаю: господи, сколько дорожной пыли истоптала! И все напрасно! Я сюда плетусь, в Гуляй Поле, а тебя назад погнали, на Харьков. И за что мученье такое? Чем я перед людьми провинилась? Обзываю тебя всякими словами (где ты взялся на мою голову), вспоминаю, как мать меня уговаривала: «Оставь этого бродягу, держись родителей, а то как сорвешься с корня, всю жизнь будешь по миру мыкаться...» Ругаю тебя, а мысли одни и те же: надо искать. Как и чем помогу тебе, ума не приложу. Но из головы не выходит: если разыщу — обоим полегчает! А не встречу... куда я без тебя? Не возвращаться же в село, на позор родителям, на смех людям? От одной этой мысли меня бросало в жар, откуда и сила бралась — искать!

Утром тихонько оставила лагерь, сказала: пойду, мол, за хворостом, — да так и не вернулась к махновцам. Теми же дорогами подалась назад, думаю: посчастливится — на поезде подъеду, а нет — пешком; обошла стороной нашу Михайловку (а так хотелось посмотреть на родную хату, хотя бы одним глазом повидать стариков), обошла стороной Михайловку и за Лозовой, в окопах, нашла свой полк, он как раз отбивал наступление Деникина... Мамай сначала и не узнал меня. Увидел — руками развел. «Это, говорит, наша скиталица? А-яй, что осталось от тебя — высохла, одни глаза светятся». Знаешь, встретил меня, как сестру, бегает, суетится, не знает, где обувь раздобыть, где жакетку найти, — ночи-то стояли холодные. Долго с ним разговаривали, он все «оставайся», а я настояла на своем — «пойду», говорю. «Ладно,— согласился Мамай, — решила идти — иди, но только с пользой для дела». Подсказал, с какими людьми держать связь, что нужно примечать на станциях и среди белых. Снарядил меня Мамай в дорогу, сказал на прощанье хорошие слова, и я пошла. Узелок с продуктами, в руках палка от собак, в длинном пиджаке, в парусиновых туфлях — иду, к тебе тороплюсь. А дороги какие? Куда ни придешь — всюду бои, куда ни свернешь — везде стреляют; что ни рощица, то банда, что ни городишко, то другая власть.

Всякое повидать пришлось. Где пешком где ползском, степными оврагами, глухими тропинками, окольными путями пробиралась на Змеев... Много пришлось пережить в дороге, разве все упомнишь? Но одно запомнила на всю жизнь, никогда не забуду.

Я шла дорожкой, которая терялась в высокой пшенице. Хлеб давно перестоял, никто его не косил, и зерно уже осыпалось. Возьмешь колос в руки — пустой. А земля вся белая от зерна, и дорожка белеет, и стебель, обвеянный на солнцепеке ветром, дымчато-белый. Казалось, белая печаль окутывает поле. Иду и думаю: совсем обезумел мир. Люди рубят друг друга, мрут с голода, а здесь гибнет чистый-пречистый хлеб. Бредёшь полем — дорожка, будто желобок, наполнена пшеницей, скрипит под ногами сухое зерно. Хлеб под ногами голодных...

Было тихо. Воздух чуть-чуть синеватый, бывает в конце лета. И вдруг в одно мгновение потемнело в степи. Подул влажный грозовой ветер, небо сразу почернело, и все вокруг завертелось в круговороте. Тучи опустились на землю, над самыми колосьями, так и расчесывают лохматые гривки пшеницы. И только на западе — красные круги заходящего солнца. Мне стало страшно, я побежала по узкой тропинке. Тучи сгущались. Там, где кончалось пшеничное поле, синел кусочек неба, и на синем фоне четко выделялись темные шесты телеграфных столбов. Между ними двигался длинный, нескончаемый караван. За стеною хлебов то появлялась лошадиная морда, то проплывала копной фура, то показывались сгорбленные

фигуры.

«Войско,— сразу решила я.— Наверное, кто-то отступает» Но нет. Подошла поближе, прислушалась — женские голоса, детский плач. Догнала тот караван. Беженцы... рабочие семьи из Донбасса. Бредут дорогой, конца им не видно, — как муравьи, выползают из сумрачной балки и теряются в облачной дали. Изредка появятся конские упряжки — и на них горой перины, подушки, но подвод мало, больше «ручного» транспорта — самодельные тачки, коляски, тележки. Идут толпой,— наверное, семья за семьей,— женщины с детьми, с узлами, с ведрами, с посудой. Старуха тянет за собой козу, несчастное животное упирается, пытаясь вырваться из рук, бабка бьет его хворостиной, плачет и проклинает мужиков: «Чтоб вы, пропойцы, околели с вашей войной...» Хромой дед с трудом поспевает за толпой, тяжело ему, потому что несет он в руках плотненький снопик табака. Все черные, оборванные, покрытые пылью, только глаза одни блестят, будто сейчас они из ада.

Я пропустила несколько групп беженцев и лишь потом заметила молодую женщину, высокую и худую. Катит она перед собой тачку, в которой среди домашнего скарба сидит беленькая девочка с белыми ленточками. Малышка голос сорвала и уже больше не плачет, а сипло икает, растирая кулачком отекшие глаза, и что-то просит,— наверное, пить. Мать будто не слышит тот бесконечный всхлип, из последних сил налегает на тачку, страшно, ей-богу, смотреть на женщину, как она напрягается. Вижу — сейчас упадет, ноги у нее уже заплетаются. Бросилась я помочь ей, она и не заметила сначала меня, — ослепла, что ли, от напряжения.

Горе быстро сближает людей. Прошли версту или две — и я уже знала, что бегут они из Луганска, красновский полковник Белов приказал: возьмите, казаки, Луганск — и каждому выдам награду две тысячи рублей и на целые сутки отдам город победителям в отместку рабочим за то, что набивали патроны песком. Но белые казаки, захватив Луганск, грабили не сутки, а целую неделю.

Катим тачку вдвоем, шахтерка душу свою изливает, гутарит про мужа-большевика, которого послали в Одессу на секретное задание. Все жалуется: ушёл с весны — и до сих пор ни слуху ни духу. Может, уже и могила травой заросла? Вот и пристала она с дочерью к беженцам, была мысль податься на Харьков, Да, говорят, и Харьков уже взяли деникинцы, по нашим тылам шныряют белоказацкие сотни, и куда их, бездомных шахтеров, беда гонит, сами не знают... Со всех сторон тучи обложили небо, ветер усиливался, запахло дождем, и караван потянулся быстрее, то тут, то там сбивались в кучу подводы, женщины ругались и торопливо расхватывали свои узлы, задние обгоняли тех, которые мешкали на дороге, спросить бы людей, куда и зачем они торопятся, — ведь нигде не спрячешься от грозы: кругом одна степь. Любочка — так называли белокурую девочку — совсем крохотная, а быстро почувствовала: что-то недоброе творится. Притихла, стала серьезной, завернула платком толстенькую гильзу от снаряда (это была «дочка» ее) и принялась, будто взрослая, отчитывать куклу: «Замолчи, не плачь, а то услышат солдаты — зарежут».

Забурлило в степи, неожиданно налетел бешеный шквал, погнал тяжело груженные повозки, покатил в пшеницу ведра, понес чью-то одежду, караван остановился, и накрыл его черный, как смола, ливень. Мы бросились под тачку, женщина концом юбки обернула дочь, я обняла шахтерку за плечи, мы прижались друг к другу, словно щенки, а нас стегал ветер, а ливень сычал и хлестал, течет вода по спине, выполаскивает глаза, ручьями разливается по шее, по груди — от этого холодного купания окоченела душа. «Ма-а-ма, мамка,.., — тянет девочка, дрожат ее косточки, укрываем мы кроху, а сами на коленях стоим в грязи, наши волосы слиплись, и мы все трое слиплись в одно скорченное тело.

Что-то невероятное творилось вокруг. Потоки воды да яростный свист ветра. И среди этого мутного водоворота время от времени доносился надрывный крик ребенка, где-то рядом бился в упряжке конь, трещал деревянный возок, кто-то протяжно звал: «Сте-е-фа-а! Рядно-о... вай сюда-а-а!»

Ливень бушевал часа два. Мы так и сидели, тесно прижавшись друг к другу под низеньким дном возка, нас занесло илом. Любочка уснула на руках у матери, синяя-синяя, как баклажан. Наконец наступило утро, небо очистилось, посветлело, я хотела встать — не могу шевельнуться: к земле меня присосало... а ноги точно бревна. Задымилось в степи. Закопошился людской муравейник. Измученные, мокрые и грязные, беженцы были похожи на мертвецов. Медленно возились в грязище, из луж вылавливали черепки и зеленоватые яблоки, помогали подняться старым и беспомощным людям. Только сейчас я заметила, как похозяйничала ночью буря. Повалила телеграфные столбы, разбросала мешки и узлы беженцев, откатила в канавы тачки. Глубокие рытвины покрыли дорогу. А пшеницу всю прибило и вымолотило, живого места не осталось — там размыло пашню до самой глины, там нанесло целые острова черного плотного ила...

Повисло в тумане солнце, бескровное, молочно-белое. Сыро и угрюмо было в степи, и караван печально двинулся дальше. Дорога, зажатая двумя холмами, круто спускалась к реке, это была не дорога, а узенький илистый ров, колеса по самые втулки утопали в грязи, и люди месили болото: ни отступить, ни обойти его - по обе стороны скользкая и высокая стена косогора, свежее обрывистое глинище, изрытое недавним ливнем. Вот тогда, когда беженцы столпились в тесном проходе, с трудом пробираясь к мосту, самое страшное и произошло... «Казаки! Казаки!» — послышался говор, на мгновение замер, остановился людской поток, беженцы растерянно оглядывались: где казаки, что делать? И вдруг: «Бегите!»—разнеслось, как эхо, караван рассыпался, засуетились люди, и стар и мал — все лезли, карабкались на высокую кручу и, срываясь, падали вниз. А из-под моста, из кустов тальника, как орда из засады, тучей выскочили конники. Они взлетали на холм, рассекая небо саблями, и на конях скакали в гущу людей: «Ату их!.. Дави!..»

Я и не заметила, куда девалась шахтерка с девочкой, сама обезумела от страха, только и помнится - лезла на обрывистую кручу, глина осыпалась, а я всё карабкалась и карабкалась, пока не взобралась на гору, а там скорее в пшеницу да под гривку, взъерошенную бурей; как мышонок, присела, затаила дыхание, а рядом скакали лошади, с гиком проносились беляки: «В грязь совдепов!» — овраг захлебывался от крика, и этот исступленный крик катился по степи...

— Я видел, Килина, что осталось от каравана беженцев. Видел, как усатый есаул прикончил твою маленькую спутницу... До сих пор перед моими глазами трепещет ее белый бант. Одного только не знал: что и ты прошла через эту мясорубку...

Напротив палатки, в канаве, наполненной водой, стоял санитарный фургон. Дышло его торчало, точно ствол пушки; крепкий, обитый железом передок напоминал лафет дальнобойного орудия. Никто не догадался откатить фургон, и эта неуклюжая махина, торчащая перед самым носом, сначала раздражала и угнетала совсем ослабевшего бойца. Потом он к нему привык и даже был доволен: есть что рассматривать...

Ротный лежал в палатке, на приземистых нарах, и когда он снизу смотрел на фургон, ему казалось, что кто-то выкатил чумацкий воз в высокое небо и теперь он плывет над серой степью, над летящей дымкой всклокоченных туч. Ленивое осеннее солнце, как рыжий жеребенок, тихо плетется за возом, то теряется, то выплывает из тумана; в спицах колес мелькает, пересыпается холодный песок лучей.

Плывет колесница по хмурой быстрине времени.

И ротному показалось, что на той колеснице уезжает год девятнадцатый со всеми его тревогами и сумятицами, с первыми боями и не последними потерями. Отбарабанил горячий, суетливый август, отвихрил багряными листьями сентябрь, в артериях революции, как в виноградных лозах, отшумела бунтарская зеленая кровь, а теперь наступает новая пора — пора возмужания, пора зрелых, весомых решений. Для него, для всего полка наступает что-то новое, что именно — ротный пока не мог понять, но он жил и лечил раны, надеясь на великие и решительные перемены.

Ветер стелился по низу палатки, выстуживая лицо мятным запахом поздней зелени, прихваченной первыми заморозками. Килина, склонившись над мужем, тихонько напевала ему печальную девичью песню. Ротный никогда не чувствовал себя так хорошо и спокойно. Закрыв глаза, он медленно уходил в детство, точно опустился в теплую воду, забрав с собой и робкий шелест ветра и грустную песню о девушке-тополе... Он вдруг уснул, унялась у него и ноющая боль, затихли и раны под туго стянутыми бинтами; но даже и во сне не покидало его чувство, будто он плывет, будто быстрое течение несет его по широкой долине, что-то новое, тревожное ждет там, за далеким горизонтом.

Он спал крепким, здоровым сном человека, который уже начал поправляться. После всего пережитого - этапы, допросы, побег — брезентовая халупа военного лазарета показалась ему райской обителью, а дубовый топчан пуховой периной. Ротный сейчас блаженно отдыхал, раскинув уставшие руки, как пахарь посреди пашни; сердце его было переполнено счастьем, той освежающей радостью, которую дают молодым супругам выстраданная встреча и хмельное празднование встречи. Ротный спал, приятно сознавая, что Килина рядом с ним. Она здесь, она охраняет его покой: живет — для него, расчесывает длинные косы — для него, волос щекочет сонные губы — его. Он чувствовал каждое ее движение, каждое ее прикосновение и отвечал тем же: сквозь сон улыбался — ей, забавно двигал бровью — ей, ловил губами пальцы — ее. И эта трепетная близость, этот тайный разговор влюбленных, как само присутствие родного тебе человека, наполняло тело и душу гордой мужской силой, уверенностью в себе, в своей необходимости.

Ротный спал в палатке, спокойный за себя, за жену и за будущее обоих. Все страшное — позади. Точно летние короткие ливни, схлынули, отошли в прошлое первые несмелые бои с отступлениями и переходами; революционный полк вырос, на поражениях выковал свою силу и классовую ненависть. После пополнения (а ему придали две батареи орудий и броневик «Смерть капиталу!») полк окопался за Валуйками, врос в землю намертво, и, как сказал Мамай, теперь, в переломный момент борьбы, он готов выдержать какой угодно натиск золотопогонной деникинской орды. Словом, мужает и крепнет пролетарский полк, ротный в своем полку и рядом Килина. Она здесь, чернявая упрямая скиталица, его второе естество, его недремлющая совесть. Она охраняет его покой. Когда теплые девичьи пальцы легонько касаются губ мужа, он, улыбаясь, щурится, берет ее в свой дремотный покой, ловит шепот ее, как легкий шелест листьев, и быстрое течение уносит их все дальше и дальше за караваном журавлей.

Сновидения и действительность причудливо переплетаются. Точно за глухой стеной сразу басовито зашумела река. Где-то за палаткой протопали уставшие кони, засуетились солдаты, закричали: Братцы! Наших привезли!» Наверное, много собралось бойцов, среди шума и суеты раздавались возбужденные голоса, на радостях шутили, боролись, весело подбадривая друг друга: "Так его, так!.. Клади на лопатки!" — «Пустите, черти, задушите!» Запахло конским потом, сопревшим войлоком, и этот запах долго еще висел в воздухе, а шум и человеческие голоса убегали куда-то по течению и ротный проспал самое интересное — встречу с пленными. С теми, которых допрашивал интеллигент Прилеснов и которые ждали в подвале смертного приговора.

Ротный отсыпался, но постепенно в его душу заползало беспокойство. Казалось, будто сквозь теплую, застоявшуюся воду кто-то пристально глядит на него. Неизвестная сила подняла его с сонной глубины, вытолкнула на поверхность, и ротный проснулся. Где он, что с ним — не сразу сообразил. Провел по лицу рукой, протер глаза — над топчаном качались два солнечных зайчика. Лица. Знакомые лица. Вон Килина, маленький загоревший цыганенок, на губах сдержанная улыбка. «Гляди, кого привела!» Кого? Неужели Гарбу? Чтоб я умер, это его, его изъеденное оспой лицо, его подгоревшие уголки бровей!

— Гарба, это ты?

— Как будто я.

— С того света вернулся?

— Как видишь. Подвела комплекция — не пролез в райские ворота.

— А наши? А остальные подвальщики как?

— Считай, что здесь. Тринадцать человек, как раз чертова дюжина, одним махом прилетели в полк, давеча спешились, еще и песок на зубах скрипит.

— Тринадцать? Значит, не все?

— Как видишь! Федор (помнишь — тот, обескровленный) как выскочил из подвала, так сразу за котлы, - думал, что спрячется,— там его охранники и добили. А Кондрат, из бывших пастухов, да еще Иван рубцеватый, они бежали за нами, но сам понимаешь, ночь,перестрелка, белые, а может, и наши по ошибке уложили...

_ Ну, давай, Гарба, выкладывай все по порядку. — Ротный приподнялся на локтях, его забинтованная голова резко выделялась на темном фоне брезента; он с нетерпением заглядывал в длинное, чугунно-серое лицо шахтера, на котором не было ни удивления, ни волнения — одно спокойствие и угрюмая сила.

— А что тут рассказывать? — Гарба двинул кряжистым корпусом, под ним скрипнули нары.— Было как было. В самое сердце долбанули Деникина. Там железнодорожный узел, их ставка и вся сучья канцелярия, а уж офицеров как червей в навозе. Потому что, говорю, позиция надежная: тыл, сидят себе на рельсах, пьют и грабят. Для порядка выставляют одиночные караулы. Это, конечно, нам не помешает знать: по тылам бить гадов удобнее. Такая, брат, создается паника, что свой своего душит, кругом все трещит. Ну, значит, наши (на рассвете, когда и птица спит) как ударили! Пулеметным огнем отрезали вокзал от котельной, чтоб не было подступа; одни строчат по окнам, другие бегом в подвал, где из нас галушки варили; сняли охрану, высадили Дверь с петлями — и: «На свободу, братва!» Мы сыпанули во двор, кто в чем был, босые, полураздетые, а вокруг темным-темно, как в глухом забое. Картина, скажу, библейская: ночь, осеннее болото, мгла — точно смола, и прыгают во тьме адамовы дети. Вокзал дрожит, из окон так и сверкает — по нам, голодранцам, стреляют. И так здорово бьют, словно горохом по стенам. Мы, значит, пригнулись, короткими перебежками, по лужам да к скверу. А там на коней — и до свидания, кума! Один ветер свистит в ушах... Только в степи я увидел, что отец Сероштан (он вместе с добровольцами совершал налет на станцию) прихватил с собой еще и «языка». Ты его знаешь: того конвоира, который называл тебя землячком.

— Чмырь?

— Чмыря или Чмура, не знаю. Плюгавенький такой, с желтыми заедами.

— Он самый. Землячок наш. Правильно сделали, что прихватили деникинскую гниду. У меня с Чмырями старые счеты. Будет, как сам Аникий не один раз говаривал, очень милая беседа...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Горсть мёрзлой ржи

— Да, представляю, отец, как мать искала вас. Знаю сам, голодной жизнью дознался, как она умеет искать. Это было зимой в сорок третьем. Морозы здорово тогда досаждали немцам; помню, на сапоги натягивали они большущие соломенные постолы, у нас такие гнезда для гусей устраивают. Морозы здорово досаждали немцам, а что уж нам, ни живым, ни мертвым...

Надо идти...

Мать проснулась с новой думкой: в мире что-то изменилось. Но что именно, она еще не понимала,— может, светлей и просторней стало в хате? У окна, как бревно, стояла большая ступа, на столе кучкой валялась шелуха от проса, старший сын раздобыл ее на конюшне,— наверное, наскреб на чердаке. Шелуха была двухлетней давности, зеленоватая от плесени, она, как коровий кизяк, слиплась в твердые коржи; ее сушили и толкли, над ступой вздымалась пыль, едкий грибковый дым оседал по углам; а когда из той просяной трухи лепили хлебцы, они рассыпались, словно песок, и скрипели на зубах, сухие и жесткие, они царапали горло — не проглотишь.

Мать проснулась, уже рассветало: она знала — надо идти.

Надо идти, потому что не может она лежать без дела, песок дерет ей горло, пугают страшные мысли, лучше идти куда-нибудь: пять голодных ртов под боком. Они уже не просят есть, наверное, нет сил вымолвить слово, вот и лежат тихонько: трое на печи, в холодной золе, старший на лежанке, под тряпьем, а самая младшая — в кровати, где спит и она, мать. Но она и не спит: то полусонная слоняется по хате, то дремлет в полузабытьи, часто просыпается в холодном поту, а то уставится неподвижным взглядом в темный угол, все прислушивается: «Дети, господи, живы ли они еще?»

Надо идти...

Все эти дни, когда сильный ветер хлестал по стенам и, казалось, вот-вот опрокинет хату торчмя в сугробы, когда гудело под стрехой и мела метель, гудело в ее голове и мело в глазах. Набросив фуфайку, продрогшая, она присела у стола, усталыми глазами глядела в замерзшее окно. «Не конец ли свету? — вздыхала мать.— Не засыплет ли избу снегом?» Она ждала: немного успокоится метель — надо идти.

Надо идти, сначала дети просили есть, особенно самая меньшая. Ветер гулял в печи, в дымоходе будто стучал домовой зубами — дребезжала вьюшка, и под стон бури тихонько попискивал мышиный голосок: «Е-е-есть...» Мать бездумно смотрела в окно, сонно бездумно, потому что все окаменело и замерло в ней, но когда начинал кто-нибудь тянуть: «Е-е-есть...» - не могла этого слышать, жгло ей в груди, и, чтоб подавить крик, сердито покрикивала на детей:

— Перестаньте же! Что я вам дам — жилы свои?

И затихали дети, и кровь стучала ей в виски, виновато прятала глаза, готовая сквозь землю провалиться. «Разве ж они виноваты?»

Надо идти...

Что-то в мире изменилось, — вишь, посветлело в хате. Слишком долго, точно целую жизнь, она ждала этого. Обдумала и приготовила все — и ведерко, и совок, веник. Все обдумала и приготовила, а оно пришло нежданно. И казалось, только чуть-чуть прилегла, еще не прошел и холод, тот холод, которого набралась она, сидя у окна. Она и не спала, и дети ее не спали, дней и ночей не было, была метель, взъерошенная мгла и похоронные песни вьюги; было одиночество и долгое, мучительное ее ожидание.

Надо идти...

Почему так светло? Мать облокотилась на постель, дочь холодным тельцем прижалась к ней и тихо прошептала: «Не вставай, мама, вдвоем теплее»,— мать спрятала под рядно коленце дочери и встала. Она встала, едва удержалась на ногах, прислушалась: тихо... Не гудит в трубе, не скребется под дверью, не скрипит снег. Эта неожиданно наступившая тишина поразила мать. Значит, улеглась буря.

Надо идти.

Одевалась она вдумчиво, не торопясь. Из духовки достала голенища, от них несло горелой ватой; когда-то это были валенки из доброго сукна, густо простроченные: в этих валенках где только она не ходила — и в грязище, и в навозе, и в мокром снегу. Снизу валенки сгнили, мать отрезала их, а голенища оставила — вот теперь натянула их, до самых колен. Ноги обмотала тряпками, делала она это ловко: туго, как куколку, спеленала одну ногу, затем вторую, спеленала так, чтоб на подошве не было рубцов. Потопталась в обувках — удобно, нигде не мешает, не жмет. Сейчас самое главное — осторожно надеть чуни, глубокие, тупоносые, из толстой черной резины, надеть аккуратно, чтоб не сдвинуть обмотки. Да и с этим, слава богу, справилась, обулась благополучно и натянула голенища на чуни. Потом взяла платок, обвязала грудь, а грудь, увы, к спине присохла, платок обошелся дважды, мать обвязалась им накрест и поперек обхватила, теперь не надует. А затем на платок надела заскорузлую фуфайку.

Она подошла к старшему сыну, который, согнувшись, спал на лежанке. Разобрала тряпье у его изголовья, наклонилась над гнездышком. Господи, лицо точно остекленело -- холодом веет. Лицо побледнело, нос заострился, так и светится, и кожа воском затвердела. Закрытые глаза как две черные ямки. Она дыхнула в лицо сына. Веки вздрогнули, чуть-чуть приоткрылись, и в ямках холодно сверкнули слюдяные кружочки. Жив...

— Сынок,— сказала мать,— не вставайте. Лежите, не двигайтесь, так и теплее, и есть меньше хочется.

— Ты идешь, мама?

— Иду, сынок. Надо идти.

— Ладно, Мы полежим тихо. Мать залезла на печку. Ей нелегко было поднять свое тяжелое, дремотно-равнодушное тело, да она поднялась, в глазах потемнело, проморгалась и заглянула на печь. Стриженные под гребенку, на краю печи темнели три лысые маковки. Три тельца — три кулачка - свернулись под одним плохоньким пальтишком. Мать плотнее укутала детей тряпьем, с боков обложила их пеплом и слезла с печи. Потом подошла к дочке. Ей тоже поправила рядно. Но дочь высунула руку.

— Мам... Посмотри, я уже выздоровела. — И лицо девочки озарила тихая, немного старческая улыбка. - Посмотри... Вчера была худая-худущая рука, я свои косточки вот здесь и там считала, а теперь вишь ккакая толстая...

Мать пощупала руку дочери. И правда, холодная и толстая рука: разогнало ее водянкой и натянуло синеватую кожу, даже пальцы грузнут в синюю мякушку. «Пухнет с голоду ребенок»,— подумала мать.

— Не вставайте,— еще раз предупредила мать, фуфайку повязала веревочкой и, маленькая, сгорбленная, пошаркала в сени.

Там, в темноте, нашла ведро и совок, отодвинула щеколду. Скрипнули глухие от мороза двери, под ноги упал валик твердого снега. Мать зажмурилась, выждала, пока глаза свыкнутся с ярким светом, пока перестанет кружиться голова от крепкого морозного воздуха, и из-под руки посмотрела на улицу. Кругом лежал ослепительно-чистый глубокий снег, такой белый, жалко и топтать. И белая тишина залегла над селом, и белые стрехи присели и притихли под белыми стожками наносов.

Было еще рано, в это время мороз как раз набирает силу, он всплескивал синим огнем на снегу, синим миганием выцвечивал небо. От холода у нее запершило в горле, она закашляла, повесила ведро на локоть и, откашлявшись, неторопливо пошла. Ступала будто по тонкому льду на реке, двигаясь как можно легче и неслышно, точно сама себя несла, но все равно проваливалась в снег, купаясь по пояс в белой жгучей купели. Снег забивался под голенища, разъедал и обжигал ей натертые щиколотки.

Чем дальше шла она в степь, тем выше становились сугробы, они вставали один за другим, крутые сугробы и синие, притаившиеся тени за ними; вблизи чисто-белая, степь постепенно темнела и мрачнела вдали — становилась светло-серой, серо-смушковой и темно-синей аж там, на горизонте. Снег сровняло и засугробило, и мать шла наугад, не разбирая дороги, не обращая внимания на снег и мороз. Иногда она оглядывалась назад, смотрела на протоптанную ею тропинку, которая одиноко и беспомощно петляла между заносами; эта узенькая дорожка убегала за холм, вон и белая крыша хаты, окна, точно голодные глаза сына, с холодным блеском слюды. «Мама, ты идешь?» —слышала она голос. «Иду, сынок. Надо идти». Она простудила грудь, руки сунула в рукава, сжалась в комочек, чтоб не растерять последнее тепло, и, глухо кашляя, прибавила шаг.

Рассветало. Широко раскинулась безмолвная степь, Мороз усиливался — со скрипучим, сухим ветерком. Он поддувал с левой стороны, бил под самое сердце, и мать часто останавливалась — что-то давило грудь, мешало ей дышать. Тогда она открывала горячий рот и так стояла, полумертвая, не в силах ни вздохнуть, ни выдохнуть; слезы катились по ее морщинистым щекам и тут же замерзали. В такую минуту никто бы не дал ей сорок, а наверное, все семьдесят или девяносто; так выглядят только в глубокой старости: глаза ее провалились, рот запал, лицо серо-землистого цвета высохло, как сушеная груша. Да и вся она такая высохшая и состарившаяся; казалось, если бы не фуфайка и не подвязки, так бы прямо здесь, на морозе, и рассыпалась.

Надо идти...

Стряхнула усталость, прокашлялась и снова пошла. Пошла как-то боком, степь одним концом своим будто упиралась в небо, и голые кусты лесозащитной полосы убегали за белую гору, ее заносило в сугробы, она ползала по снегу, цеплялась, вставала и снова шла в завьюженный мир. Сейчас она смотрела только туда, где темнели верхушки молодых деревьев, за которым вставал высокий горбатый занос с черным гнездом, — то была скирда соломы. Мать своими руками укладывала эту скирду, и она ей снилась в страшную метель, во сне пахла хрустящая ржаная солома, пахла недопечённым хлебным мякишем, тем спасительным зерном, которое просыпалось из решет на дорогу. Мать все обдумала... А вот веник взять забыла. Ну ничего, как-нибудь обойдется, самое страшное позади — доползла. Последние метры она почти бежала, снег сыпал и за пазуху, и за голенища, и за рукава.

Остановилась, отдышалась. Господи, и не видно той скирды—-замело. Белая гора с навесом, с белыми стенами. Только в одном месте выдуло глубокую яму - будто душник для соломы. Яма черным глазом зловеще смотрела на мать. И мать испуганно глядела в ту чёрную яму. Как бы поудобнее подступиться к скирде? Хотела подползти — провалилась по шею в снег, заахала — ошпарило, обожгло морозным огнем, даже судорога свела ей жилы под мышками. Повозилась, подула за пазуху и снова принялась разгребать снег. Руки ее были привычны ко всякой работе — и семечки они бросали в лунки, и замазывали любую трещину или щель в хате, и отыскивали насекомых в головках детей, вот и сейчас, отложив в сторону совок, она мозолистыми пальцами разгребала канаву. Сверху снег мягкий, еще не улежался, и мать пригоршнями, как совком, отбрасывала его в сторону. Ветерок легко подхватывал белую порошу, рассеивал у скирды. Мать как будто согрелась,— может, в канаве было потише, а может, кровь разогнала по телу: она все клевала и клевала носом в сугроб, ногами выдалбливала яму, а стронутый снег выгребала. Потом она решила, что ведром будет лучше, взяла жестяную посудину, руками наскребала снег в нее и отбрасывала подальше; канава позади все увеличивалась и углублялась. Мать и не чувствовала, как прилипают пальцы к железу, как по всему телу пробегает лихорадочная дрожь. Наконец она подобралась к скирде, из-под снежного покрова выдернула пучок соломы. Наверное, еще с осени скирда затекла, солома слежалась и пожухла, а когда подморозило, остья и полова свалялись и смерзлись. Мать попробовала провеять на ветру солому (не завалялось ли где случайно зерно), но ничего из этого не вышло: солома слежавшимися комьями падала на снег.

Она опустилась на сугроб, так и сидела — склонила голову, положила на колени тяжелые, налитые свинцом руки; одежда, будто панцирь, дыбилась, трещала, ветер носился по всему телу, она уснула, слабая и беспомощная. Но по-прежнему где-то в глубине задремавшего сознания шевелилась не то мысль, не то боль в сердце — воспоминание, и ей показалось, как там, за снежным заносом, за большой горой, тихо трещит молотилка, рожь осыпается на дорогу (степная дорога проходила как раз тут, около лесозащитной полосы), и отборное зерно падало на землю, в теплую, мягкую пыль... «Мама, посмотри, я уже поправилась...» Надо вставать.

Надо вставать, и она поднялась и вдруг зашаталась, снег желтыми кругами поплыл перед ней. Чтобы быстрее прийти в себя, мать начала разбирать место под скирдой, руками и ведром отшвыривала снег, верхний слой взламывала чунями и коленями, белую массу разгребала локтем. Уже совсем было очистила местечко под скирдой, сходила на межу, где чернели верхушки бурьяна, наломала сухой полыни (даже глазам стало горько) и обмела веником свое место. И все было бы ладно, если бы под снегом не лежал толстый слой осеннего льда, зеленоватого от всходов, поклеванного дождем. Мать старалась отковырнуть лед пальцами; черные граблистые пальцы не слушались ее, ногти ломались, из-под них вытекала густая, будто деготь, кровь и тут же замерзала тугими дробинками. «Вот дура,— ругала себя мать,— не взяла ни крюка, ни палки».

С трудом разогнула спину. Неподалеку виднелся лес; вернее, не лес, а чахлая лесозащитная полоска, занесенная снегом; сквозь ее темные редкие ветки просачивалось синее поле и такое же синее, холодно-искристое небо. Небось уже обеденное время, но мороз не спадал, по-прежнему высекал на снегу синие языки пламени.

Надо идти. И мать пошла к лесной полоске, и опять проваливалась, вздыхала, и хлебала жгучий холод, и куда-то проваливался вместе с ней сухой, чахлый клен, к которому она с надеждой тянулась; мать быстро вынырнула из снега и ухватилась за толстую сучковатую ветку. Потянула ее к себе, ветка треснула, но не оторвалась — клен был старый и жилистый. Долго крутила и вертела она сухие, скрипучие жилы, злилась и ругалась, пока не рухнула в снег с веткой в руке.

Теперь мать уже палкой долбила лед, сгребала в одну кучу мелкие и острые осколки, разбивала ледок и вспоминала: шли дожди с гололедицей, и дорога, которая проходила мимо скирды, еще с осени обледенела. Сквозь темный слой льда кое-где виднелись желтые зерна. Рожь проросла, выбросила бледно-зеленые побеги, и так, прорастая, она и замерзла на корню. Мать отбила кусочек льдины с землей, размельчила и растерла ее в ладонях, а потом осторожно выкатила зерно. Попробовала на зуб — сладкое... Хотя бы не раскрылась дочь, а то к вечеру замерзнет. Сладкое зерно и пахнет весенней пахотой...

Мать встала на колени, потянула ведро за ручку — дно примерзло, словно всосалось в лед. Потянула сильнее, и ведро, глухо звякнув на морозе, подъехало к ней, а там, где оно стояло, остался след от круглого ободка. «Трещит мороз»,— подумала мать. Но ей было не до себя, она ползала на коленях по растревоженной гряде — черный холмик за высоким сугробом; она мяла и перетирала каждый комочек земли, слабым дыханием

согревала ладони, но потресканные и скрюченные от мороза пальцы не чувствовали ни тепла, ни холода, они уже не повиновались ей, не сгибались и не могли очистить зерно,— ну ладно, пускай будет и со льдом и с землей, дома промоет в решете, это тебе не шелуха из проса, это — хлеб.

Мать стояла на коленях, ей свело судорогой спину, ровно колом поставило, волосы смерзлись, тело одеревенело, она впервые простонала, хотела вытянуть ноги, и вдруг резкая боль передернула ее всю, она вскрикнула, упала на бок. Сейчас бы снегом растереть поджилки, да разве доберешься, ни передохнуть, ни шевелиться нельзя. Ну ничего, она полежит немного, может, само отпустит. Ее дергало и тянуло за жилы, что-то вроде бренькнуло и оборвалось, и почудилось ей: дикая, горячая кровь разлилась по телу, в груди пусто и холодно, но немного остывала, унималась боль и вот совсем утихла...

Самое время подняться, вроде бы и дня не было, уже темнеет, небо покрылось тучами, затянуло пеленой; но мать уже не пробовала встать на ноги, она баюкала, укачивала глухую боль. Наконец решила - едва-едва приподнялась на правый бок. Прислушалась к стуку сердца: кажется, немного отпустило. И тогда пододвинула ведро. Кулаком усадила мягкие, как помёт зерновые осевки. Мало. Сколько же того зерна с отходами? И до ушка не достанет. А промоешь, просушишь — останется одна горсть. На большее не хватит сил, это она хорошо знала, ведь еще топтать да топтать снег, где то село, вон там, за холмом, едва виднеются острехи хат.

С трудом пересилив боль, поднялась. Надо было бы переобуться, портянки совсем сбились, затвердели лохмотья, в голенищах и в чунях — ледяная крошка, она примерзла к голому телу. Мать потянулась к носкам - не пускает, будто колом подперло грудь. «Бог с ним, - подумала она, — как-нибудь и так доберусь». Едва перевела дыхание, со стоном поднялась, хотела расправить спину, но не смогла и так, скованная болью, пошла.

В холодном небе дрожала одинокая звезда, и мать подумала:

«Какая далекая звезда, и как она печально светит». Ей показалось, что уже и мысли ее замерзают на ветру, чуть-чуть шевелятся... Что-то далекое и забытое, словно сон или тень из другого мира, вспомнилось ей. Ночь. Двое в степи: Санька и она, беженка. Над ними звезды южной степи, и он шепчет ей о чем-то хмельном — о бегстве, о походах, о свадьбе... Те видения, как пушинка снега на ресницах, сверкнули и исчезли; разве то было? Только в небе холодная одинокая звезда и в степи она, продрогшая и одинокая женщина... Надо идти.

И мать, слепая и сонно-безразличная, пошаркала дальше, уже ни о чем не думая.

Скрипел под ногами снег, ноги были чужие, как чугунные колоды, они даже из земли вытягивали мороз и обжигали ледяным огнем бедра, онемевшее сердце, воспаленный мозг. Ее качало, и степь качалась, наплывали, накатывались на нее высокие гребни снега, то выплывал, то вдруг исчезал за сугробами обгоревший скелет ветряной мельницы (ее взорвали немцы); поверженная громада ветряка (В е т р я к - местное название ветряной мельницы) лежала на земле, опрокинутая навзничь, длинная и черная, распластав на снегу скрюченные и помятые крылья. Мать прошла мельницу, откашлялась и ускорила шаг; с горы видно было конюшню — огромный холм снега с темными душниками у самой земли, с темной пастью дверей; у двери конюшни стояли мужики, среди них староста и еще кто-то, мать никого не замечала, она смотрела вперед.

Читать дальше ...

***

Источник :https://www.rulit.me/books/drevlyani-read-413763-66.html

***

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 001. СОТВОРЕНИЕ МИРА .СЛОВО О СЛОВЕ.Притча 1.ЧМЫРИ. Притча 2. Красный Гарба

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 002. Красный Гарба.ПОЛЕСЬЕ. ИСТОКИ.Самодержец Фома Гаврилович. ДЕТСТВО. Притча.1. Страх

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 003. Страх. ПРИТЧА 2. За вощинами. НА ЗАРАБОТКИ. Ванчес

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 004. Ванчес. Конек-Горбунок

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 005. Конек-Горбунок . ДОНБАСС. ПЕРВЫЕ БУРИ. Побег

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 006. Побег. Белый хлеб

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 007.Похмелье.

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 008. ДОРОГИ, ИЩИТЕ, ДА ОБРЯЩЕТЕ. Интеллигент Прилеснов. Встреча.

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 009. Встреча. Горсть мёрзлой ржи .

Близнец Виктор. ДРЕВЛЯНЕ. 010. Горсть мёрзлой ржи . К Перекопу.

Страницы книги. ДРЕВЛЯНЕ. Близнец Виктор Семенович

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ПОДЕЛИТЬСЯ

***

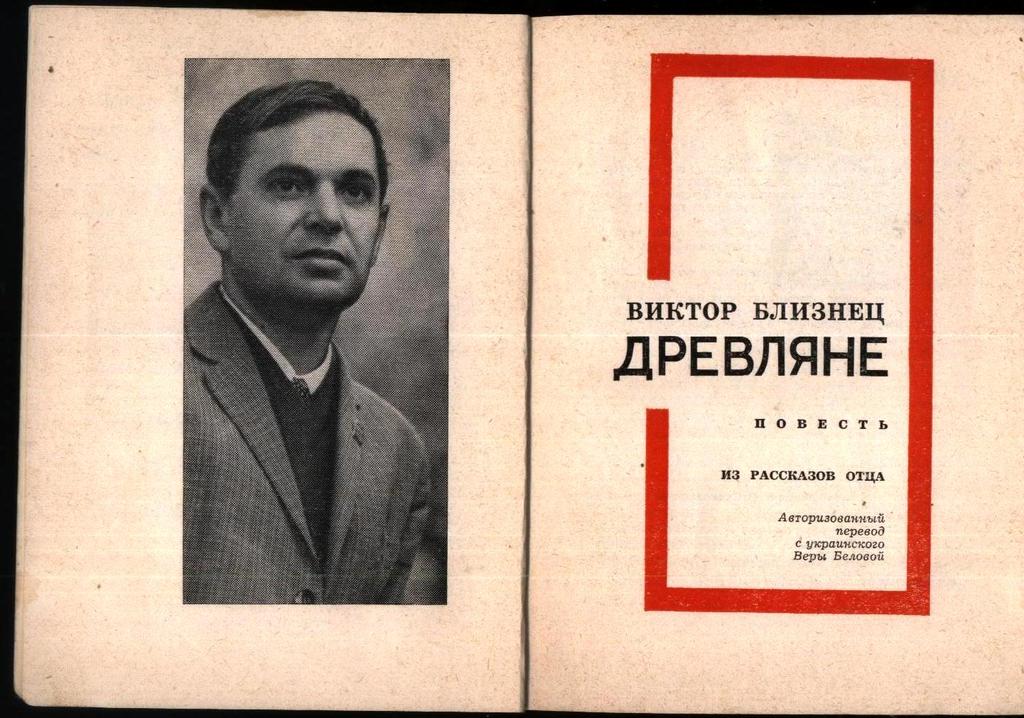

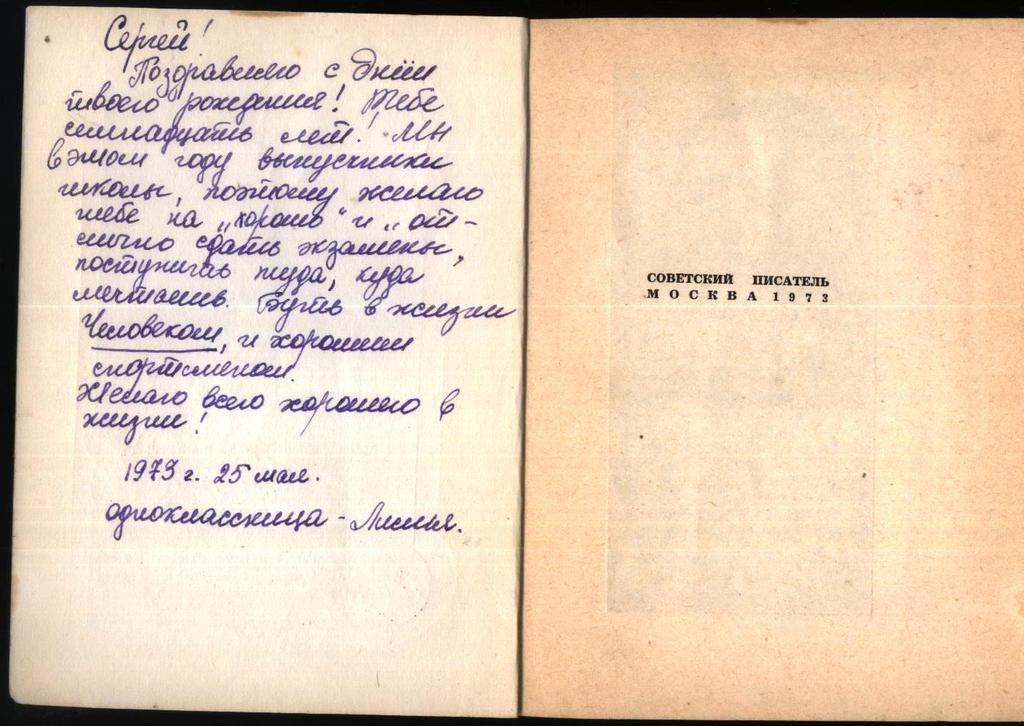

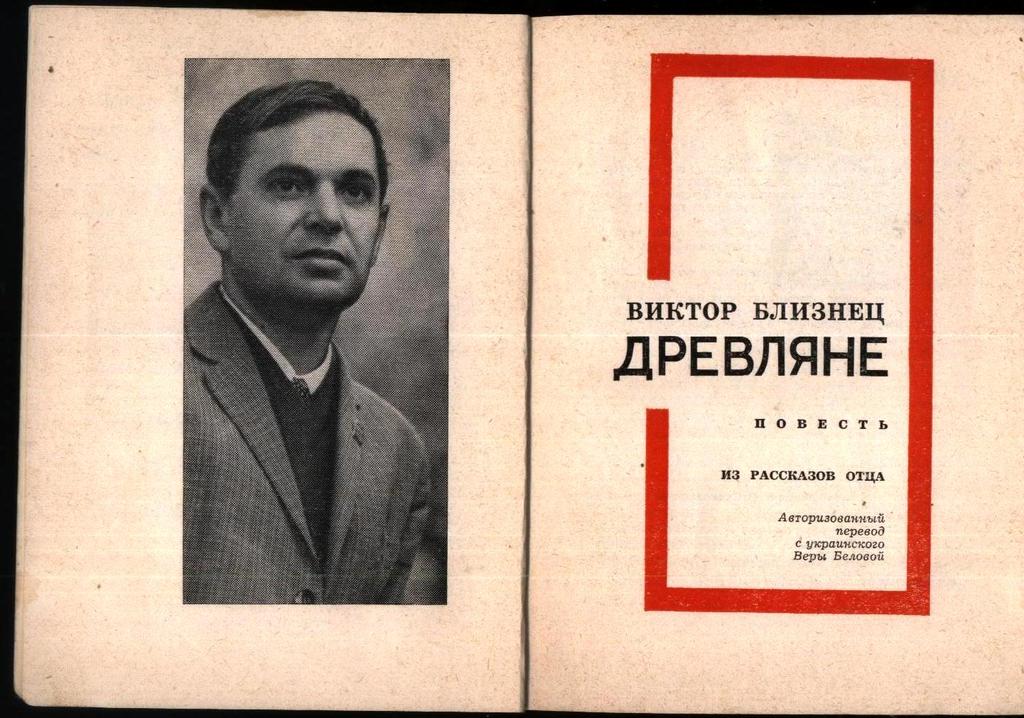

Виктор Близнец — один из молодых украинских прозаиков, пришедших в литературу в шестидесятых годах. На родном языке уже изданы пять сборников его повестей и рассказов. «Древляне» — вторая книга писателя, переведенная на русский язык.(1973 год)

В повести «Древляне» описывается глухое полесское село, которое разбудила Великая Октябрьская революция...

***

ДРЕВЛЯНЕ. Близнец Виктор Семенович

...Отец воевал под царским орлом, под серпом и молотом революции, под лай кулацких обрезов. Он вобрал в себя целую эпоху, и не просто вобрал, а отсеял самое главное — светлое и трагическое, отсеял, как зерно, и оно, по-видимому, зрело в его душе долгие ночи, когда он лежал в окопе, готовясь к атаке. Оно прорастало, это зерно, и колосилось в его воспоминаниях.

Больше всего в жизни любил я зимние вечера, когда отец забирался к нам на печь,— нам сразу становилось празднично тесно, и отец, подложив свои ветвистые руки под головы детей, начинал рассказывать. Он был плотник и свои воспоминания так украшал, как можно украсить, скажем, шкатулки или полочки. Он творил поэмы, повести и драмы, в которых яростно бушевали штормы революции, сражались и умирали мужицкие полководцы, философы и мыслители...

Я давно задумал написать книгу из отцовских рассказов, но все откладывал, боялся сфальшивить, боялся омрачить словесной мишурой самые светлые впечатления. В самом деле, разве в силах я донести до читателя хоть частицу лукавой народной улыбки, создать спокойный, рассудительный характер человека, который прошел, как говорила мать, и Крым, и Рим, и медные трубы, наелся виденного и пережитого по горло? Не берусь — не смогу. Хочу всего-навсего кое-что пересказать из слышанных мной когда-то рассказов, пересказать по-своему, беднее, конечно, самого участника.

Солдат, немало повоевавший на своем веку, отец ценил слово, как патроны. Он часто повторял: словом можно убить и словом можно воскресить мертвого. Или еще так: хорошее слово не рубашка, а душу греет. И когда случалось, что начинал он вдруг в памяти ворошить свое прошлое, вслух размышлял над тем, что было, да быльем заросло, делал он это ради одного: словом своим подымать и ободрять других....

<...Читать дальше »

***

***

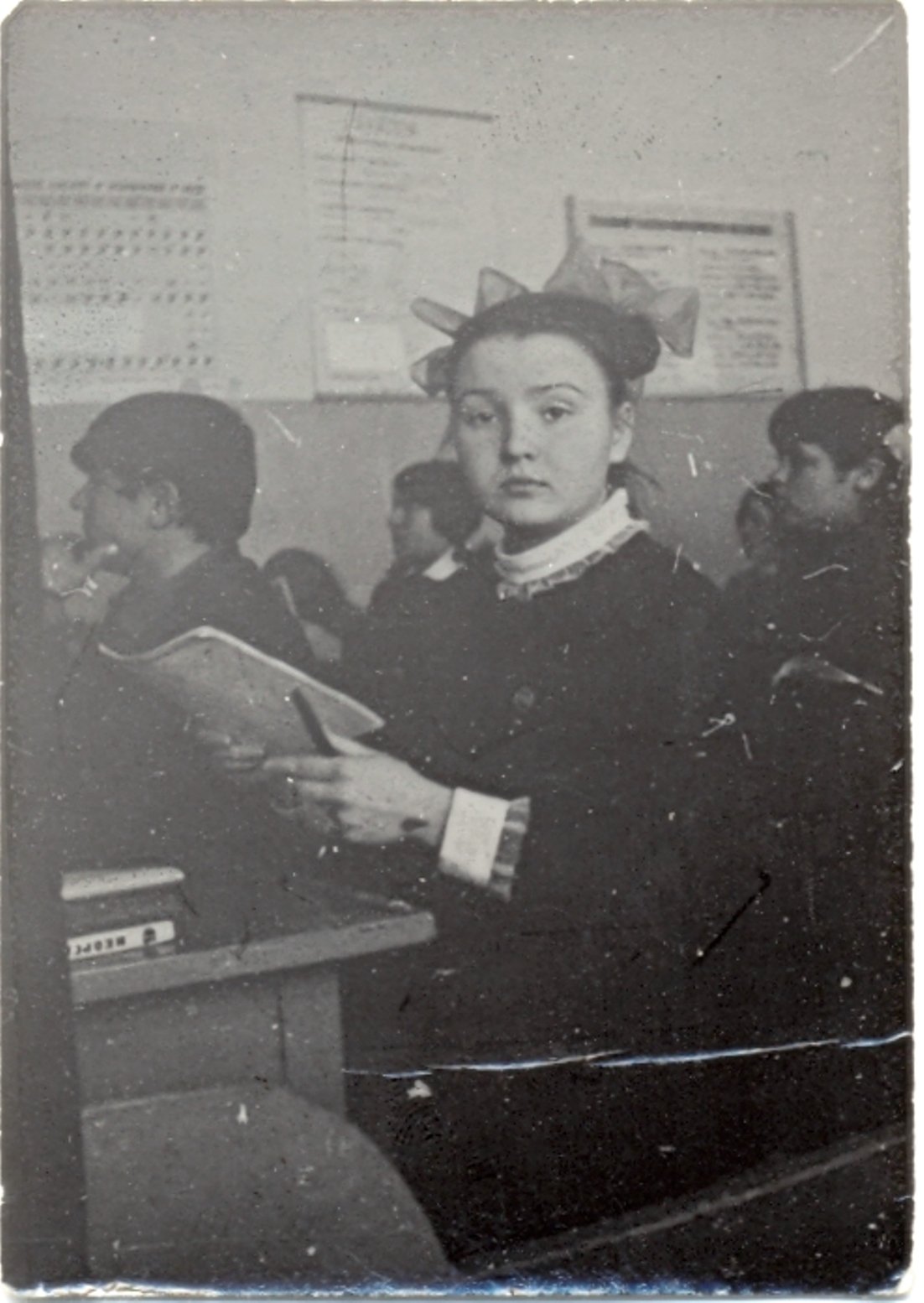

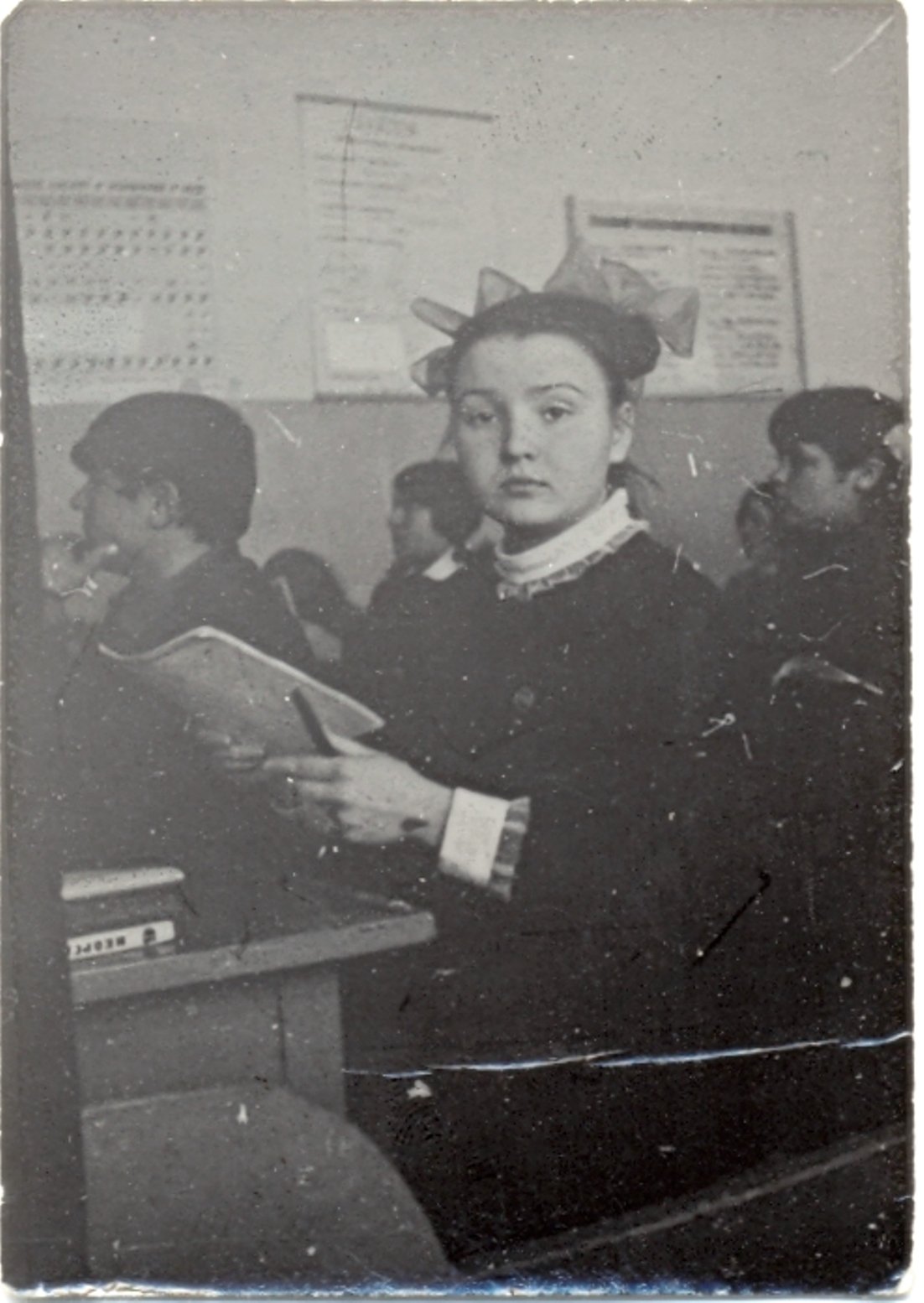

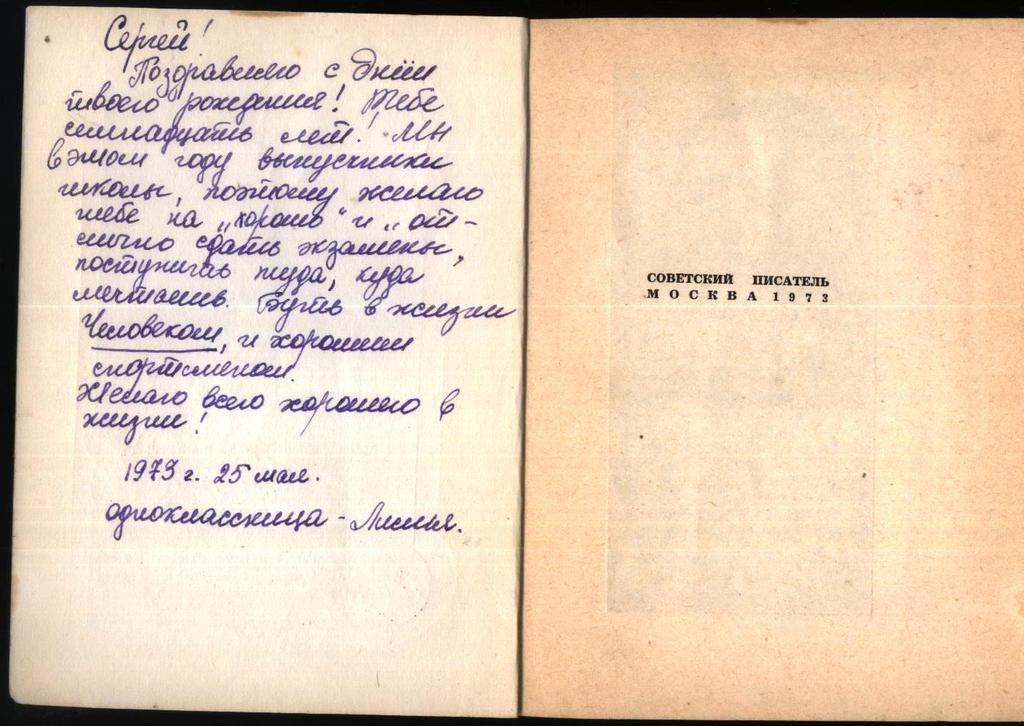

Лиля... Память об однокласснице

... Читать дальше »

***

***

СМОТРЕТЬ, читать книгу ДРЕВЛЯНЕ.Виктор Близнец, на ЯНДЕКС-ДИСКЕ https://yadi.sk/d/OEbQ9qQfCfK5Mw?w=1 СМОТРЕТЬ, читать книгу ДРЕВЛЯНЕ.Виктор Близнец, на ЯНДЕКС-ДИСКЕ https://yadi.sk/d/OEbQ9qQfCfK5Mw?w=1

*** КНИГИ. ТЕКСТЫ на ЯНДЕКС-ДИСКЕ - смотреть, читать https://yadi.sk/d/Kp2FKCSUnqGF-Q?w=1 КНИГИ. ТЕКСТЫ на ЯНДЕКС-ДИСКЕ - смотреть, читать https://yadi.sk/d/Kp2FKCSUnqGF-Q?w=1

***  ЕШЁ - ТЕКСТЫ. КНИГИ на ЯНДЕКС-ДИСКЕ - смотреть, читать https://yadi.sk/mail/?hash=bEcDbk9MS6AY6ocmk7DRYZRJFfgx%2FDklwNToOnppgSyphW5pETzLv4jhoe0c8WZJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&w=1 ЕШЁ - ТЕКСТЫ. КНИГИ на ЯНДЕКС-ДИСКЕ - смотреть, читать https://yadi.sk/mail/?hash=bEcDbk9MS6AY6ocmk7DRYZRJFfgx%2FDklwNToOnppgSyphW5pETzLv4jhoe0c8WZJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&w=1

***

Василь Симоненко. Стихи - - https://yadi.sk/mail/?hash=bEcDbk9MS6AY6ocmk7DRYZRJFfgx%2FDklwNToOnppgSyphW5pETzLv4jhoe0c8WZJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&w=1

На свете законов немало, Средь них есть самый простой: Чтоб море не высыхало, Мало капли одной.

Василь Симоненко. Стихи — Яндекс.Диск

yadi.sk

***

***

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ - https://yadi.sk/mail?hash=bEcDbk9MS6AY6ocmk7DRYZRJFfgx%2FDklwNToOnppgSyphW5pETzLv4jhoe0c8WZJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%2B%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9.&w=1 - ТЕКСТЫ. КНИГИ — Яндекс.Диск

***

Жадность бездонна - в эту пропасть можно падать бесконечно. Корыстный часто не знает, чего он хочет, и единственное, что его ждёт, - это конечная неудача. *** Истинно великий не может быть жадным. *** Чтобы сохранить друзей, нужно прощать. (Древний Восток.Египет. - Афоризмы.)

Великие мысли великих людей. — Яндекс.Диск

yadi.sk

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Страницы книги. "Сороковые". Вячеслав Кондратьев. Повесть. Селижаровский тракт

"Хр-р-хр-р…" глухо похрипывает передовая то спереди, то справа, и кроваво полыхает небо — жутковато, неотвратимо…

Неотвратимость этого надвигающегося на них неба ощущают все. Знают и то дорога эта, может, последнее, что есть в их жизни. Знают, но стараются об этом не думать. Но все же со скрытой завистью поглядывают на тех, кто обратно, для тех все позади. Их немного. Остальные остались там. Это тоже все понимают и потому идут молча — только топот ног, бряцанье оружия и редкие команды: Подтянуться! Отставить курение ... Читать дальше »

***

***

***

О книге

На празднике

Поэт Зайцев

Художник Тилькиев

Солдатская песнь

***

Разные разности

Из свежих новостей - АРХИВ...

11 мая 2010

***

***

|