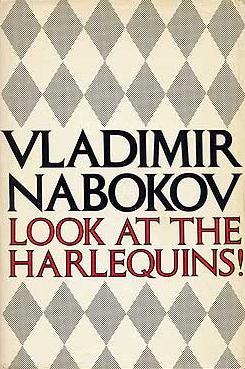

00:14 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 010 | ||||||||||||||||||

|

=== Часть пятая 1 Эта, предпоследняя, часть СНА, этот одухотворенный эпизод моего в остальном довольно вялого существования страшно сложен для изложения, он напоминает мне те добавочные задания, которыми обременяла меня лютейшая из моих французских гувернанток – скопировать “cent fois”[113 - Сто раз (фр.).] (плевки и шипение) какую-нибудь старинную поговорку – в наказание за то, что я к уже имевшимся в ее “Petit Larousse”[114 - “Малый Лярусс” (фр.).] иллюстрациям добавил на полях мои собственные или исследовал под партой ножки Лалаги Л., маленькой кузины, делившей со мной занятия в то незабвенное лето. Верно, что в мыслях я бессчетно повторял рассказ о моем конца шестидесятых годов набеге на Ленинград перед несметной аудиторией моих торопливо строчивших или клевавших носами двойников, – и все-таки я сомневаюсь и в необходимости, и в возможности успешного одоления этой гнетущей задачи. Но ты рассмотрела все доводы, ты, о нежный адамант, да, и вынесла приговор: я должен поведать о моих похождениях, дабы подобие значительности осенило скудную судьбу моей дочери. Летом 1960-го Кристин Дюпраз, которая ведала летним лагерем для убогих детей, притулившимся между обрывом и трактом строго к востоку от Лариве, известила меня, что Чарли Эверетт, один из ее помощников, сбежал с моей Бел, предварительно спалив – в гротескном обряде, который она представляла себе яснее, чем я, – свой паспорт и американский флажок (специально для этого купленный в сувенирном ларьке) “прямо на задворках советского консульства”; вслед за чем новоявленный “Карл Иванович Ветров” и восемнадцатилетняя Изабелла, дочь ci-devant[115 - “Бывший” человек (фр.).], подверглись в Берне некоторой разновидности шутовского венчания и тотчас укатили в Россию. Тою же почтой я получил приглашение обсудить в Нью-Йорке с известным compère[116 - Пройдоха, ловкач (фр.).] мое неожиданное положение первого нумера в списке наиболее ходких авторов, запросы от японского, греческого и турецкого издателей и открытку из Пармы, криво надписанную: “Браво за “Королевство” от Луизы и Виктора”. Кстати сказать, кто этот Виктор, я и поныне не знаю. Отрешившись от всех обязательств, я вновь предался – после стольких лет воздержания! – трепетным радостям тайных расследований. Шпионаж был моим clystère de Tchekhov[117 - Чеховский клистир (фр.).] даже еще до того, как я женился на Ирис Блэк, чья поздняя страсть к сочинению нескончаемой детективной истории, видимо, возгорелась от искры, высеченной каким-то намеком, оброненным мною, как роняет глянцевое перо мимолетная птица, и касающимся моего опыта в бескрайних и мглистых полях Разведки. На свой скромный манер я был небесполезен для тех, кто меня превосходит. Еще стоит, отчасти ободранное, на вершине холма над Сан-Бернардино то дерево, бело-голубой ясень, рану в коре которого использовала для переписки чета пойманных мной “дипломатов”, Торниковский и Каликаков. Лишь руководствуясь соображениями структурной экономии, я выпустил этот развлекательный элемент из настоящего повествования о любви и о прозе. Впрочем, его присутствие теперь помогало мне – хоть ненадолго – отгонять безумье и муку безысходного сожаления. Поиски родственников Карла в США, а именно – двух жилистых теток, ненавидевших молодого человека еще сильней, чем друг дружку, оказались детской игрой. Тетя номер один заверила меня, что он никогда не покидал Швейцарии, – к ней в Бостон еще доставляли оттуда почтой “третьего класса” его открытки. Тетушка номер два, филадельфийская фурия, сообщила, что он очень любит музыку и сейчас прозябает в Вене. Я переоценил свои силы. Серьезный рецидив болезни почти на год приковал меня к больничной койке. Полный покой, на котором настаивали все мои доктора, оказался нарушен необходимостью поддерживать издателя в долгой юридической сваре, разыгравшейся вокруг обвинений в непристойности, предъявленных моему роману чопорными цензорами. Я вновь занемог, и серьезно. Я и сейчас еще чувствую гнет галлюцинаций, осадивших меня, когда поиски Бел стали мешаться с препирательствами вокруг романа, и я увидел, отчетливо, как видишь корабли или горы, исполинский дом с освещенными до единого окнами, норовивший накатить на меня сквозь ту или эту стену палаты, как бы искавший слабого места, чтобы протиснуться и смять мою койку. К концу шестидесятых я выяснил, что Бел уже определенно замужем за Ветровым, но что сам он отослан в какое-то отдаленное место на работу неизвестного свойства. Затем пришло письмо. Его переслал мне пожилой почтенный делец (я назову его А.Б.) – вместе с запиской, в которой говорилось, что он подвизается “в текстиле”, хоть по образованию и “инженер”; что он представляет “в США советскую фирму и наоборот”; и что письмо, им вложенное в конверт, написано женщиной, работающей в его ленинградской конторе (я назову ее Дорой), и касается моей дочери “которой он не имеет чести знать, но которая, как он верит, нуждается в моей помощи”. Он добавлял, что через месяц опять полетит в Ленинград, и был бы рад, если бы я “с ним связался”. Письмо от Доры было русским. Многоуважаемый Вадим Вадимович! Вероятно, Вы получаете множество писем от людей из нашей страны, сумевших раздобыть Ваши книги – дело очень нелегкое! Однако это письмо не от поклонницы, а просто от подруги Изабеллы Вадимовны Ветровой, с которой она делит комнату вот уже больше года. Она больна, у нее нет вестей от мужа, и к тому же она сидит без копейки. Пожалуйста, встретьтесь с подателем этой записки. Он мой начальник, и кроме того дальний родственник, и он согласился привезти от Вас, Вадим Вадимович, несколько строк и немного денег, если возможно, но главное, главное, чтобы Вы приехали лично. Сообщите ему, сможете ли Вы приехать и если да, то когда и где мы могли бы встретиться, чтобы обсудить положение. В жизни все спешно, “безотлагательно”, “не терпит промедления”, но бывают вещи ужасно спешные и это – одна из них. Чтобы убедить Вас в том, что она здесь, рядом со мной, просит меня написать Вам и не в состоянии написать сама, я добавляю маленький ключ или опознавательный знак, расшифровать который можете только Вы и она: “... и умница тропка”.

Через несколько часов я обедал с А.Б. в Нью-Йорке (и в последующие месяцы обменялся с ним из Лондона несколькими телефонными звонками). Премилый оказался человечек – совершенно овальной формы, с лысой головой и крохотными ножками в дорогих туфлях (остальное его облачение выглядело победнее). Он говорил на ломком английском с мягким русским акцентом и на родном русском – с еврейскими вопрошаниями. Он считал, что первым делом мне надо свидеться с Дорой. Он предупредил меня, что начальный шаг путешественника, собравшегося посетить жуткую Страну Чудес, Советский Союз, должен быть вполне обывательским, – следует забронировать “номер” (место в гостинице), и лишь обзаведшись им, приступать к добыванию “визы”. Над рыжеватой горкой буро-веснушчатых, пропитанных маслом, сопровождаемых черной икрой блинов у “Богдана” (за которые А.Б. не позволил мне заплатить, хоть меня распирали “Королевские” деньги), он поэтично и несколько длинно рассказывал мне о своей недавней побывке в Тель-Авиве. Следующий мой ход – поездка в Лондон – доставил бы мне наслаждение, не обуревай меня непрестанно тревога, нетерпение, томительные предчувствия. Знакомство с несколькими авантюрной складки джентльменами – прежним любовником Аллана Эндовертона и двумя невнятными наперсниками знакомцев моего покойного благодетеля – позволило мне сохранить кое-какие невинные связи с БИНТ'ом, – акроним, посредством которого советские агенты обозначают хорошо, чересчур хорошо известную британскую службу разведки. Вследствие этого мне удалось получить фальшивый или в определенной мере фальшивый паспорт. Поскольку у меня может возникнуть потребность вновь прибегнуть к этой удобной выдумке, я не стану обнародовать здесь точного моего псевдонима. Довольно сказать, что некоторое дразнящее сходство с моей настоящей фамилией позволило бы в случае поимки объяснить приемную канцелярской оплошностью рассеянного консула и безразличием ее душевнобольного носителя к официальным бумагам. Допустим, что подлинная моя фамилия – “Облонский” (толстовская выдумка), тогда поддельным именем стало бы мимикрическое “О.Б. Лонг”, – так сказать, облоногий. Его я мог расширить, скажем, до Оберона Бернарда Лонга, из Дублина или из Думбертона, и долгие годы жить под ним на пяти-шести континентах. Я бежал из России, не достигнув и девятнадцати лет и оставив поперек тропы в опасном лесу труп убитого красноармейца. Затем я в течение полустолетия поносил Советскую власть, вышучивал ее, выворачивал наизнанку, чтобы сделать ее посмешнее, выжимал, как мокрое от крови полотенце, пинал дьявола в самое его зловонное место и по иному изводил советский режим при всяком удобном случае, какой подворачивался в моих сочинениях. В сущности говоря, на литературном уровне, к которому принадлежала моя продукция, во все это время не было более дотошного критика большевистской брутальности и основополагающей тупости. Поэтому я хорошо сознавал два обстоятельства: что под собственным именем мне не удастся получить номера ни в “Европейской”, ни в “Астории” и ни в какой иной из ленинградских гостиниц, разве что я решусь на какое-то чрезвычайное искупление, на презренно пространное отречение; и что если язык доведет-таки меня под видом мистера Лонга или Блонга до этой гостиничной комнаты, и меня все же сцапают, неприятностей мне не обобраться. И потому я решил, что сцапать себя не позволю. — Бороду что ль отрастить да махнуть через границу? – размышляет, истомившись по дому, генерал Гурко в шестой части “Эсмеральды и ее парандра”. — Лучше, чем ничего, – отвечал Харлей Кин, один из самых моих беспечных советников. – Но только, – добавил он, – сделайте это до того, как мы вклеим и проштампуем фото О.Б. и после уж не худейте. И я ее отрастил, – во время тяжкого, томительного ожидания “номера”, над которым я не мог посмеяться, и визы, которой не мог подделать. Получилась образцовая викторианская штука, добротного, грубого, русого тона, прошитая серебряной нитью. Она достигала моих яблочно-красных скул и ниспадала на жилет, попутно спутываясь с латеральными, изжелта-серыми локонами. Особые контактные линзы не только придали моим глазам новое, оглушенное выражение, но каким-то образом изменили саму их форму – львиная квадратноватость сменилась зевесовым пучеглазием. И только вернувшись домой, я обнаружил, что старые мои, сшитые на заказ штаны, – и те, что на мне, и те, что в чемодане, выдавали мое настоящее имя, вышитое снутри пояска. Мой старый добротный британский паспорт, с которым так поверхностно обходилось множество вежливых служащих, ни разу не заглянувших в мои книги (единственно подлинное удостоверение личности его случайного обладателя), физически остался по окончании процедуры, описать которую мне не позволят и порядочность, и некомпетентность, во многих отношениях тем же; но некоторые иные его особенности, – тонкости строения, отдельные сведения – были, ну, скажем, “видоизменены” посредством нового способа, алхимистерии обработки, гениального метода “еще не повсюду понятого”, как тактично обозначили лабораторные молодцы совершенную сокровенность открытия, способного спасти жизни бессчетным беженцам и тайным агентам. Иными словами, никто, – а наипаче несведущий судебный химик, – не смог бы и заподозрить, не говорю уже – доказать, что паспорт мой подделен. Не знаю, почему я задерживаюсь на этом предмете с такой утомительной обстоятельностью. Вероятно потому, что отлыниваю от задачи – описать мой визит в Ленинград; и все-таки дальше откладывать некуда. 2 И вот после почти трехмесячных треволнений я был готов к отъезду. Я ощущал себя отлакированным с головы до ног, подобно тому нагому эфебу, яркому clou[118 - Здесь: Гвоздь (программы) (фр.).] языческого шествия, что умирал от кожной асфиксии в своем облачении из золотого лака. За несколько дней до отъезда случилось нечто, показавшееся безвредным смещением времени. Мне предстояло вылететь из Парижа в четверг. В понедельник мелодичный женский голос настиг меня в ностальгически милом отеле на рю Риволи и сообщил, что некий казус – быть может, крушение, скрытое пеленой советских туманов, – смешал общее расписание, и что я могу получить место в следующем до Москвы турбовинтовом лайнере “Аэрофлота” либо в эту среду, либо в следующую. Я выбрал первую, разумеется, ибо она не меняла даты моего рандеву. Моими попутчиками оказались несколько французских и английских туристов да плотная стайка угрюмых чиновников из советских торговых миссий. Едва я попал вовнутрь самолета, как некая иллюзия дешевой нереальности обуяла меня, – чтобы остаться со мной до конца путешествия. Стоял жаркий июньский день, и фарсовой системе воздушного кондиционирования не удавалось одолеть веянья пота и взвесь “Красной Москвы”, вероломных духов, пропитавших собою все, даже карамельки (названные на обертке “Леденец взлетный”), которыми нас щедро оделили перед началом полета. Чем-то сказочным отзывался и яркий крап – желтые завитушки и фиолетовые незабудки, – украшавший оконные шторки. Схоже расцвеченный непромокаемый пакет в кармане сиденья передо мной имел зловещую бирку “для отбросов” – таких, например, как мое подлинное лицо в этой сказочной стране. Настроение мое и состояние духа требовали скорее крепких напитков, чем новой порции “взлетных” или развлекательного чтения, тем не менее я принял рекламный журнал от дородной, неулыбчивой, голорукой стюардессы в небесно-голубом облачении и с интересом узнал, что (в противность теперешним триумфам) Россия имела бледный вид на Футбольной Олимпиаде 1912 года, где “царская команда” (состоявшая, надо полагать, из десяти бояр и одного медведя) проиграла немцам со счетом 12:0. Я принял успокоительное и надеялся проспать хотя бы часть пути, но первую и единственную попытку вздремнуть решительно пресекла еще более тучная стюардесса, окруженная еще более плотным облаком лукового аромата, сварливо потребовавшая, чтобы я втянул ногу, слишком высунутую мною в проход, по которому она обращалась со все большими и большими количествами печатной продукции. Я темно позавидовал моему соседу у окна, пожилому французу, – во всяком случае, едва ли моему соплеменнику – в растрепанной черно-седой бороде и кошмарном галстуке; сосед проспал весь пятичасовой полет, презрев шпроты и даже водку, перед которой я не смог устоять, хоть и имел в заднем кармане штанов фляжку кое-чего получше. Возможно историки фотографии как-нибудь и смогли бы помочь мне определить, по каким именно признакам сумел я дознаться, что воспоминание о безымянном, ни с чем не соотносимом лице восходит к 1930-1935 годам, а, скажем, не к 1945-1950. Сосед мой был едва ли не двойником человека, которого я знавал в Париже, но чьим? Собрата-писателя? Консьержа? Сапожника? Пуще чем затруднительность поисков донимала меня зыбкость их границ, определяемых степенью различения “нюансов” и “ощущением” образа. Я получил шанс – лишь сильнее меня раздразнивший – рассмотреть его повнимательнее, когда в конце полета мой дождевик сорвавшись с крючка, упал на него, и он довольно любезно улыбнулся мне, выбираясь из-под неожиданного пробудителя. И еще раз я заметил мясистый профиль и кустистые брови, предъявляя для досмотра содержимое моего единственного чемодана и борясь с безумным желанием оспорить приемлемость формулировки в англоязычной части таможенной декларации: “... miniature graрhics, slaughtered fowl, live animals and birds” [графические миниатюры, битая дичь, живые животные и птицы]. Затем я видел его, но не так отчетливо, во время нашего переезда автобусом из аэропорта в другой по каким-то убогим пригородам Москвы, – города, в котором я в жизни своей не бывал и которым интересовался примерно так же, как, скажем, Бирмингамом. Однако, в самолете на Ленинград он опять оказался рядом со мной, на сей раз с внутренней стороны. Смешанные миазмы суровых стюардесс и “Красной Москвы” с постепенным возобладанием первого ингредиента по мере того, как наши голорукие ангелы умножали свои последние требы, сопровождали нас от 21.18 до 22.33. Дабы прояснить моего соседа прежде, чем он и его загадка исчезнут, я спросил у него по-французски, известно ли ему что-нибудь о живописной компании, погрузившейся в самолет в Москве. Он ответил с парижским grasseyement, что это, кажется, иранские циркачи, гастролирующие в Европе. Мужчины казались арлекинами в штатском, женщины – райскими птицами, дети – золотыми медальонами, и была среди них темноволосая, бледная красавица в черном болеро и желтых шальварах, которая напомнила мне Ирис или ее прототип. — Надеюсь, – сказал я, – мы увидим их представление в Ленинграде. — Пф! – отвечал он. – Куда им тягаться с нашим советским цирком. Я отметил машинальное “нашим”. Нас обоих поселили в “Астории”, уродливой громаде, выстроенной, по-моему, перед самой Первой мировой. “Люкс”, нашпигованный микрофонами (Гай Гейли обучил меня определять это с одного веселого взгляда) и оттого имевший сконфуженный вид с его оранжевыми шторами и оранжевым покрывалом на кровати, стоявшей в старосветском алькове, вмещал, как и было оговорено, ванную комнату, но мне потребовалось некое время, чтобы справиться с конвульсивным потоком глинистой с виду воды. Последним оплотом “Красной Москвы” оказался кусок багряного мыла. “Пища, – гласило извещение, – может быть подана в номер”. Черт меня дернул поверить и попытаться заказать ужин; ничего не вышло, и еще один голодный час я провел в несговорчивом ресторане. Железный Занавес – это в сущности абажур, и здешнюю его разновидность украшали стеклянные инкрустации в складной головоломке из лепестков. Сорок четыре минуты потребовались заказанной мной “котлете по-киевски”, чтобы добраться сюда из Киева, и две секунды – мне, – чтобы отправить ее, как некотлету, назад с приглушенным проклятием (русским), от которого официантка дернулась и уставилась на меня и мою “Daily Worker”. Грузинское вино оказалось для питья непригодным. Пока я поспешал к лифту, пытаясь припомнить, куда я засунул мои благословенные “Burрies” [“Рыгалки”], перед ним разыгралась прелестная сценка. Мускулистую румяную “лифтершу” с несколькими рядами бисерных бус на груди сменяла куда более старая женщина пенсионного вида, которой первая, покидая лифт, проорала: “Я тебе это попомню, стерва!”, – следом она впоролась в меня, почти повалив на пол (я старичок крупный, но легкий, как пух). “Штой ты суешься под ноги?” – рявкнула она тем же наглым тоном, припоминая который, ночная служительница тихо качала седой головой, пока мы поднимались к моему этажу. В промежутке между двумя ночами, между двумя частями многосерийного сна, в котором я тщетно отыскивал улицу Бел (чье название из суеверия, веками бытующего в конспиративных кругах, я попросил мне не открывать), отлично сознавая при этом, что Бел лежит, истекая кровью и хохоча, в алькове наискось через комнату, в нескольких босоногих шагах от моей кровати, – в промежутке я слонялся по городу, лениво пытаясь нажить какой-либо сентиментальный барыш на том обстоятельстве, что родился здесь почти три четверти века назад. То ли по неспособности города одолеть болото, на котором его выстроил всеми любимый громила, то ли по какой-то иной причине (никто, согласно Гоголю, не ведает по какой), Петербург был неподходящим для детей местом. Должно быть, я провел здесь незначащие доли нескольких декабрей и, несомненно, апрель-другой; но по крайности дюжина из девятнадцати моих докембриджских зим прошла на берегах Средиземного и Черного морей. Что же до летней поры, то все мои юные лета процвели в огромных поместьях, принадлежавших нашей семье. В итоге я с дурацким изумлением понял, что ни разу не видел родного города в июне или в июле – разве что на почтовых открытках (с видами приличных публичных садов, где липы глядят дубами, где фисташков розовый в памяти дворец, и безжалостно раззолочены церковные купола – все это под итальянистым небом). Так что облик города не пробудил во мне трепета узнавания; то был незнакомый, если не вовсе чужой мне город, еще пребывавший в какой-то иной эпохе: неопределимой, не так чтобы совсем удаленной, но явно предшествующей изобретению дезодорантов. Настала жара, и осталась, и всюду, в туристских агентствах, в фойе, в ожидательных залах, в больших магазинах, в троллейбусах, в лифтах, на эскалаторах, в каждом проклятом коридоре, всюду, и особенно там, где работают или работали женщины, варился на невидимых плитах невидимый луковый суп. Пробыть в Ленинграде мне довелось только два дня и привыкнуть к этим бесконечно печальным эманациям я не успел. От путешественников я знал, что нашего старинного дома больше не существует, что самый проулок вблизи Фонтанки, в котором он стоял между двух улиц, утрачен подобно некой связующей ткани в процессе органического вырождения. Что же наследовало ему, что могло пронзить мою память? Этот закат с триумфом бронзовых облаков и фламингово-красным таяньем в дальнем проеме арки на Зимней Канавке я, верно, впервые увидел в Венеции. Что еще? Тень оград на граните? Если быть совершенно честным, мне показались знакомыми лишь собаки, голуби, лошади и очень дряхлые, очень кроткие гардеробщики. Они да еще, может быть, фасад дома на улице Герцена. Наверное, лет сто назад я ходил сюда на какие-то детские праздники. Узор из цветов, вьющийся над верхним рядом его окон, отозвался призрачной дрожью в корнях у крыльев, которые мы все отпускаем в такие минуты сновидных воспоминаний. C Дорой мне предстояло встретиться в пятницу утром на площади Искусств перед Русским музеем, около статуи Пушкина, воздвигнутой лет десять назад комитетом метеорологов. В интуристовском проспекте имелась тонированная фотография этого места. Метеорологические ассоциации, вызываемые монументом, преобладали над культурными. Пушкин, в сюртуке, с правой полой, постоянно привздутой скорее ветром с Невы, чем вихрем лирического вдохновения, стоит, глядя вверх и влево, а правая его рука простерта в другую сторону, вбок, проверяя, как там дождь (вполне натуральная поза в пору, когда в ленинградских садах расцветает сирень). К моему приходу дождь сократился до теплой мороси, простого шепота в липах, над длинными парковыми скамьями. Доре полагалось сидеть налево от Пушкина, id est[119 - То есть (лат.).] от меня направо. Скамейки были пусты и выглядели мокроватыми. Трое-четверо ребятишек сосредоточенных, тусклых, странно старообразных, что не редкость у советских детей, маячили по другую сторону пьедестала; за вычетом их, я прохлаждался здесь один, держа в правой руке “Humanité” вместо “Worker”, коим мне полагалось неприметно сигналить, но коего я в этот день раздобыть не сумел. Я как раз расстилал газету на садовой скамье, когда по дорожке ко мне направилась дама с предсказанной хромотой. В пастельно-розовом, так же ожидаемом, плаще, страдающая косолапостью, она шла, опираясь на крепкую трость. При ней еще был прозрачный маленький зонт, не фигурировавший в списке обязательных принадлежностей. Я сразу залился слезами (даром, что меня уже распирало от пилюль). Ее глаза, нежные и прекрасные, также были мокры. Так я не получил телеграммы А.Б.? Отправленной два дня назад на мой адрес в Париже? Отель “Мориц”? — Переврали название, – сказал я, – да и уехал я раньше. Пустое. Ей много хуже? — Нет-нет, напротив. Я знала, вы все равно приедете, но тут у нас кое-что случилось. Во вторник, пока я была на работе, вернулся Карл и увез ее. И чемодан мой новый тоже увез. У него совершенно нет чувства собственности. Когда-нибудь его пристрелят, как простого воришку. Первые неприятности начались у него, когда он стал уверять всех, что Линкольн и Ленин – близнецы-братья. А в последний раз... Милая, говорливая женщина, эта Дора. Что же у Бел за болезнь, в точности? — Сибирское малокровие. А в последний раз он сказал лучшему своему ученику в языковой школе, что единственное, чем людям следует заниматься, – это любить друг друга и прощать врагам своим. — Свежая мысль. А как по-вашему, где... — Да, но ученик оказался доносчиком, и Карлуша провел целый год в тундровом Доме отдыха. Не знаю, куда он ее теперь потащил. Даже у кого спросить, и того не знаю. — Но должен же быть хоть какой-то способ выяснить это. Ее необходимо вернуть назад, вытянуть из этой ямы, из этого ада. — Безнадежно. Она обожает Карлушу, преклоняется перед ним. C'est la vie[120 - Такова жизнь (фр.).], как выражаются немцы. Жаль вот, А.Б. просидит до конца месяца в Риге. Вы ведь с ним почти не знакомы. Да, очень, очень жаль, он чудак и душка и у него четыре племянника в Израиле, он говорит, что это похоже на “действующих лиц псевдоклассической драмы”. Один из них был моим мужем. Жизнь иногда так усложняется и вроде бы чем она сложней, тем должна быть счастливей, а на самом деле “осложнения” почему-то всегда означают грусть и тоску. — Но послушайте, может быть мне удастся что-нибудь сделать? Я мог бы потыкаться здесь, навести справки, может даже обратиться в посольство за помощью... — Она ведь больше не англичанка, а американкой и вовсе никогда не была. Я же вам говорю, безнадежно. Мы с ней были очень близки, в моей страшно усложнившейся жизни, но, представьте, Карл не позволил ей оставить для меня даже словечка, – ну и для вас, разумеется тоже. К несчастью, она сообщила ему о вашем приезде, и он не смог этого вынести, при всех симпатиях, которые он в себе развивает к самым несимпатичным людям. А знаете, я в прошлом году видела ваше лицо в датском или в голландском журнале, и я бы вас сразу узнала, где угодно. — И с бородой? — Ой, да она вас ни чуточки не изменила. Это как парики или зеленые очки в старых комедиях. Девочкой я мечтала стать клоунессой – “Мадам Байрон” или “Трек-Трек”. Но скажите, Вадим Вадимович, – то есть господин Лонг, конечно, – они вас еще не раскрыли? Уж они бы носили вас на руках. Ведь вы, как-никак, – тайная гордость России. Вам разве уже пора? Я отлепился от скамьи – с кусочками “L'Humanité“, увязавшимися за мной, – и сказал, что да, я лучше пойду, пока гордыня не превозмогла благоразумия. Я поцеловал ей руку, и она сказала, что видела это только в кино, в фильме “Война и мир”. Я попросил ее также, под роняющей капли сиренью, принять пачку банкнот и потратить их, как она пожелает, включая покупку нового чемодана для поездки в Сочи. “И все мои английские булавки он тоже увез”, – пробормотала она, улыбаясь этой ее улыбкой, от которой все становилось прекрасным. 3 Не могу с уверенностью сказать, что это не был опять мой попутчик, – тот черношляпый мужчина, припустивший прочь, едва я простился с Дорой и с нашим национальным поэтом, оставив последнего вечно печалиться о пустом переводе воды (сравни Царскосельскую Статую: утес и дева, что скорбит над разбитой, но не иссякающей урной в одном из его стихотворений); но совершенно уверен, что мсье Пф по крайности дважды попадался мне на глаза в ресторане “Астории”, как равно и в коридоре спального вагона ночного экспресса, которым я выехал, чтобы попасть на самый ранний из рейсов Москва-Париж. В самолете ему помешало усесться рядом со мной присутствие американской старухи, рыжей, в фиолетово-красных морщинах: мы то забалтывались с ней, то задремывали, то попивали “Кровавого Мерина” – ее шутка, не принятая нашей небесно-голубой стюардессой. Приятно было видеть изумление мисс Хавмейер (фамилия почти невероятная) при моем рассказе о том, что я отверг предложение “Интуриста” совершить экскурсию по Ленинграду; что даже не заглянул в комнату Ленина в Смольном; не посетил ни одного собора; не отведал нечто, именуемое “цыпленком табака”; и покинул этот прекрасный, прекрасный город, так и не побывав ни в балете, ни в оперетте. “Дело в том, – объяснил я ей, – что я – агент трех разведок, а тут уж сами понимаете...” “О! – вскричала она, откинувшись всем телом как бы затем, чтобы рассмотреть меня под более возвышенным углом. – О! Какая прэлесть!” Некоторое время мне пришлось дожидаться нью-йоркского самолета; я был немного на взводе и в общем доволен моей залихватской поездкой (в конце концов, Бел оказалась не так уж серьезно больна и не так уж несчастлива в браке; Розабель, конечно, сидела в гостиной и читала журнал, примеряя к своей ноге голливудские меркам: лодыжка – 8Ѕ дюйма, икра – 12Ѕ и 19Ѕ – кремовое бедро; а Луиза пребывала во Флоренции, то ли Флориде). С замешкавшейся ухмылкой я приметил и подобрал книжку в бумажной обложке, брошенную кем-то на соседнем сиденьи в транзитной зале Орли. Судьба играла со мной, как кошка с мышкой, в тот приятный июньский день, между лавками – винной и парфюмерной. В руках у меня оказался экземпляр формозовского (!) издания “Королевства за морем” в бумажной обложке, перепечатка с американского. Я еще не видел его – да предпочел бы и не вглядываться в оспу описок, несомненно обезобразившую краденый текст. Обложечное рекламное фото девочки-актрисы, в недавнем фильме сыгравшей мою Вирджинию, скорей отдавало должное Лоле Слоан с ее карамельной сладостью, чем замыслу моего романа. Впрочем, текст на задней обложке мягкого томика, хоть и неряшливо сляпанный поденщиком, не заподозрившим в книге какого-либо художества, довольно верно следовал фактической фабуле моего “Королевства”. Бертрам, неуравновешенный юноша, обреченный на скорую смерть в заведении для криминальных безумцев, за десять долларов продает свою десятилетнюю сестричку Джинни холостяку средних лет Элу Гардэну, богатому поэту, который разъезжает с прелестной малышкой от одного курорта к другому – по всей Америке и прочим странам. Положение, которое на первый стыдливый взгляд – именно на стыдливый! – представляется явным проявлением безответственного извращения (описанного в блестящих подробностях, на которые до сих пор никто не отваживался), поступенно [опечатка] преобразуется в подлинный диалог нежной любви. Чувства Гардэна разделяются Джинни, прежней его “жертвой”, и достигнув восемнадцати, она, нормальная нимфа, сочетается с ним в сочувственно описанном религиозном обряде. Вроде бы, все завершилось на ять [sic!], своего рода вечным блаженством, способным удовлетворить сексуальные требования самого ригидного, или фригидного гуманиста, если бы не трагическая дуля [доля?] безутешных родителей Вирджинии Гардэн, – затертых в топле [толпе?] параллельных жизней, хаотично текущих вдали от гнездышка нашей счастливой четы, – Оливера и [?], которым умный автор всеми подвластными ему средствами мешает выследить и заловить [sic!!] их дочурку. Кандидат на звание “Книга Декады”.

— Эх! – воскликнул он. – Эх, Вадим Вадимович, дорогой, и не стыдно тебе обманывать нашу великую, добродушную страну, снисходительное, доверчивое правительство, изнуренных тружеников “Интуриста”, и все так гаденько, по-детски! Русский писатель! Вынюхивает! Инкогнито! Кстати, я – Олег Игоревич Орлов, мы встречались в Париже, когда были молоды. — Чего же ты хочешь, мерзавец? – холодно осведомился я, меж тем как он плюхнулся в кресло рядом со мной. Жестом “я безоружен” он поднял обе руки: “Да, ничего, ничего. Разве вот – потормошить твою совесть. Мы ведь оказались на распутьи. Пришлось выбирать. Самому Федор Михайловичу [?] пришлось выбирать. То ли принять тебя по-американски – репортеры, интервью, фотографы, девушки, цветы и, натурально, сам Федор Михайлович [Президент Союза писателей? Глава “Большого Дома”?]; то ли вообще тебя не заметить, – как мы и сделали. Кстати сказать: поддельные паспорта, может, и хороши в детективах, а наших людей паспорта просто не интересуют. Ну, не стыдно тебе теперь?” Я привстал, как бы намереваясь пересесть, но привстал и он, как бы сопровождая меня. В итоге я остался на месте и лихорадочно ухватился за первое чтиво, какое попалось под руку, – за эту самую книжку из кармана моего пиджака. — Et ce n'est рas tout![121 - И это еще не все! (фр.).] – продолжал он. – Вместо того, чтобы писать для нас, твоих соотечественников, ты, талантливый русский писатель, предаешь нас, стряпая для своих толстосумов вот это (и он указал театрально трясущимся пальцем на “Королевство за морем” в моих руках), вот этот похабный романчик о маленькой Лоле не то Лотте, которую изнасиловал, убив ее мать, – ах, простите, женившись на маме, прежде, чем ее укокошить, – какой-то австрийский еврей или раскаявшийся педераст, – мы ведь на Западе все норовим узаконить, верно, Вадим Вадимович? Все еще сдерживаясь, но ощущая как сгущается в мозгу неподвластная мне туча черного гнева, я сказал: “Ты ошибаешься. Ты попросту темный дурак. Роман, который я написал и который сейчас держу в руках, – это “Королевство за морем”. А ты говоришь о какой-то совершенно другой книге”. — Vraiment?[122 - Да неужели? (фр.).] А может, ты посетил Ленинград просто ради того, чтоб покалякать под сиренью с дамочкой в розовом? Потому что, знаешь? – и ты, и твои друзья – вы все феноменально наивны. Причина, по которой мистер (что срифмовалось с “Easter”[123 - ”Пасха” (англ.).] в его нечистых змеиных устах) Ветров получил разрешение оставить некий трудовой лагерь в Вадиме – странное совпадение, – и забрать к себе жену, в том-то и состоит, что он наконец излечился от своей мистической мании, а уж пользовали его такие умельцы, такие лекари, какие и не снились шарлатанской философии вашего Запада. Да уж, драгоценный Вадим Вадимович... Удар, нанесенный мной старику Олегу тыльной стороной левого кулака, оказался довольно внушительным, – особенно если вспомнить, – а я, пока замахивался, вспомнил, – что совокупный наш возраст составляет 140 лет. За ударом последовала пауза, во время которой я с трудом поднимался на ноги (непривычный импульс каким-то образом вывалил меня на пол из кресла). — Ну, дали в морду. Ну, так что ж? – промямлил он. Кровь испятнала платок, приложенный им к толстому мужицкому носу. — Ну, дали, – повторил он и потащился прочь. Я посмотрел на свои костяшки. Красны, но невредимы. Прислушался к запястным часам. Часы колотились, точно безумные. *** *** *** *** Источник : https://librebook.me/smotri_na_arlekinov *** *** *** --- СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 001 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 002 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 003 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 004 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 005 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 006 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 007 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 008 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 009 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 010 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 011 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 012 СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! В. Набоков. 013 *** *** *** *** Смотри на арлекинов!Материал из Википедии — свободной энциклопедии

«Смотри на арлекинов!» (англ. Look at the Harlequins!) — последний завершённый роман Владимира Набокова. Написан в 1973—1974 годах на английском языке. Впервые издан в 1974 году в Нью-Йорке. На русском языке роман впервые опубликован в 1999 году в переводе Сергея Ильина в пятом томе Собрания сочинений американского периода. Андрей Бабиков подготовил новый перевод романа под названием «Взгляни на арлекинов!», с подробными примечаниями, который вышел в издательстве «Азбука» в 2013 году. СюжетРоман представляет собой мемуары рассказчика Вадима Вадимовича Н., знаменитого русско-американского писателя (как и сам Набоков), охватывающие пятьдесят лет его жизни в нескольких странах: дореволюционной России, Франции, США и Италии. В центре повествования Вадима Вадимовича — описание трёх его браков (с англичанкой Айрис Блэк, русской эмигранткой Аннеттой Благово и американкой Луизой Адамсон), адюльтера с Долли фон Борг (явная отсылка к Лолите), его двусмысленных отношений с дочерью Изабеллой и история его последней любви к ровеснице его дочери, американке русского происхождения, имя которой остаётся неизвестным. Эту свою последнюю возлюбленную повествователь называет «Ты». Её жизнь, внешность и подробности их романа описываются предельно лаконично, оберегаемые героем от сплетен и домыслов его биографов. В самом конце романа она принимает предложение Вадима Вадимовича стать его четвёртой женой. Герой романа страдает особой формой умственного расстройства Источник :Википедия *** *** *** *** ПОДЕЛИТЬСЯ ---

--- --- --- --- ---

...и вновь часы*** Читать, смотреть ... - Ссылки на фото в папках Яндекс-Диска - 01 *** ***

--- *** *** --- --- --- *** *** *** *** *** --- --- --- 009 На Я.Ру с... 10 августа 2009 года Страницы на Яндекс Фотках от Сергея 001 --- *** *** *** *** --- --- АудиокнигиНовость 2Семашхо*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

| Всего комментариев: 0 | |