*** ***

Spion!

Вдали, на поле, маячил тощий, длинный человек в заломленной шапке. Видно, он сообразил, что разгадан. Повернулся к домам, свистнул в два пальца, что-то крикнул. Оттуда, от заборов, выскочили еще двое, оба в синих кафтанах, с саблями.

– Что там, тетенька? – спросил Минька.

– Бери Марфу за руку, бегите. Я преображенских малость подержу.

Агафья повернулась назад, стоя посередине мостка. Правую руку держала за спиной. В руке – невесть откуда взявшийся нож.

– Беги, дура! Чего встала? – рыкнула она на невестку.

И Марта побежала, одной рукой держась за Миньку, другой прижимая младенца.

Люди, которые убили мужа и свекра, теперь хотели сделать плохое и им с матушкой, это-то было ясно.

Бежалось трудно. Каждый шаг отдавался болью, слепой спотыкался, несколько раз чуть не упал. Впереди снова начинались заборы. Прежде чем их достичь, Марта обернулась дважды.

В первый раз увидела, как человек в заломленной шапке хватает Агафью за плечо, а потом с воплем падает в воду.

Во второй раз, уже близ самых домов, посмотрела: свекровь пятилась по доскам, выставив вперед руку с ножом, а на нее, махая саблями, напирали синие.

– Тута… где-то… яма… Я раз в нее свалился…

Паренек задыхался, тыкал пальцем вправо. Марта увидела не яму, а канаву, заваленную мусором и по краю обросшую сухой, мертвой травой. Ясно: нужно спрятаться, потому что не убежать.

Помогла слепому спуститься вниз, а сама, из-за того что держала дочку, потеряла равновесие и упала на кучу гнилых отбросов. Как больно!

Но стонать было нельзя и некогда. Набросала всякой дряни на мальчика, зарылась сама.

Только распластались – топот.

– Зря ты ее зарубил! – говорил один бегущий. – Живьем надо было!

Второй крикнул:

– Она, стерва, Хрипуна насмерть положила!

Младенец пискнул, но те, слава богу, из-за бега и пыхтения не услышали, а Марта поскорей зажала маленькое личико ладонью.

Шаги удалились, но Минька шепнул:

– Лежим, баба. Они тут теперь долго шастать будут. Шутка ли – шпыня преображенского порезали. Терпим дотемна. Раньше вылезать боязно.

Что надо оставаться в канаве долго, до темноты, Марта поняла и кивнула. Лежать – это хорошо. Бежать и даже идти ей было бы трудно. По ногам текло горячее и всё не прекращало. Она оторвала от платья рукав, запихнула вниз.

Хотелось спать. Марта прижала к себе ребенка – с ним было теплей. Начала задремывать. Уснула.

Разбудил ее толчок в грудь – болезненный из-за накопившегося молока. Слепой не видел, куда тычет кулаком.

– Эй, немая! От тя кровянкой несет, всё шибче. Ты это, не помрешь тут?

Было очень холодно. Никогда еще она так не мерзла. Зубы стучали, пальцы одеревенели. Рукав под юбкой был весь мокрый.

И уже смеркалось. В северной стране октябрьские дни короткие.

– Один из тех давеча мимо прошлепал. Бормотал матерное, я голос узнал. Всё ищут. Темно уже или как? Ты кивни.

Коснулся рукой ее лба. Марта немного наклонила голову.

– Тогда пойду. Отсюда недалече. Кого-нито приведу с «корабля».

Она полежала еще, мерзла теперь меньше, а сон все наплывал, тянул за собой. Марта покормила дочку, клюя носом. И сразу потом уплыла. Ей снилось ночное море, наверху звезды, и всё хорошо. Вода холодная, но мягкая, словно перина. Тонешь в ней, тонешь, а дна нет и нет.

Так потом толком и не проснулась. То выныривала, то снова погружалась в мягкое.

Куда-то ее вели в темноте, с двух сторон взявши под руки. Приговаривали:

– Тихонько, милая. Тихонько, убогая.

После зажегся огонек.

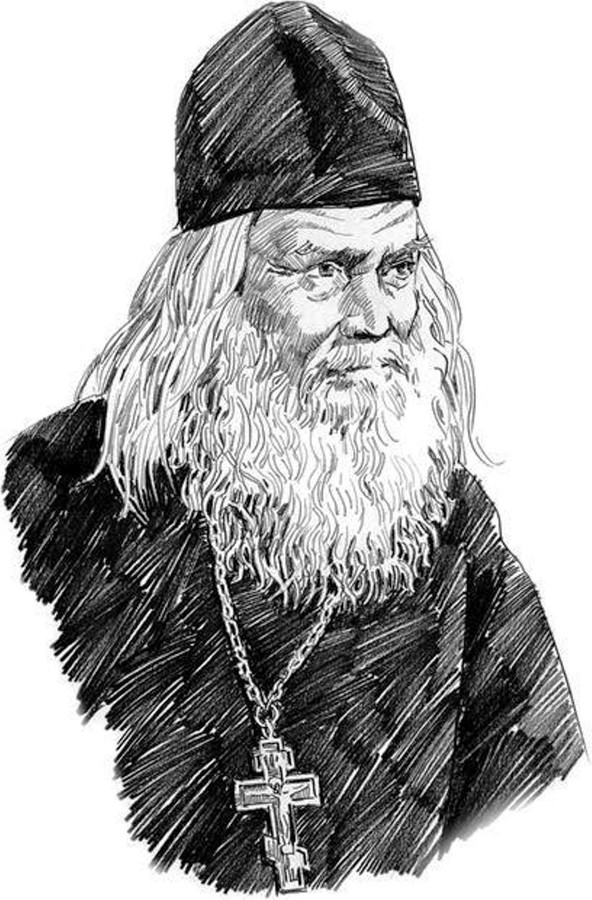

Стол, на нем свеча, в озаренном круге бородатое лицо. Седой, но нестарый мужчина, читал вслух по книге загадочное, еще более непонятное из-за того, что шепелявил. В черном рту белел единственный зуб. Чародей, сонно подумала Марта.

– …А в се лето от сотворения мира семь тыщ двести шестое возымел Антихрист облую силу, поселился в царском тереме и стал творить на Москве что ему восхотелось, и мнози погибоша, а иные мнози устрашась зашаталися и отдались рати сатанинской, погубив души своя. Но быша и те, кто, подобно спутникам праотца Ноя, погрузились на ковчеги непотопленные и пустились по волнам к Северной Звезде, чая мира и спасения…

– Авенир, – сказал женский голос. – Стрельчиха немая отходит. Белая вся, крови в ней не осталось.

– Завидуйте. Скоро будет с Господом, – сурово ответил чтец.

– Как хоть звать ее? И дите. Кого поминать? Спознать бы.

– Как же спознать, коли она немая?

И снова Марта уплыла в синюю глубь, а вынырнув, увидела бородатого совсем близко над собой.

– Ты слышать-то слышишь?

Кивнула.

– Тебя как звать, раба Божья? За кого отходную читать? Ты ведь не из простых? Вон, телогрея у тебя беличья, сапожки сафьян. Может, ты письму обучена?

Она опять кивнула. Даже легкое это движение давалось с трудом.

– Эй, бумаги листок! Грифель!

Перед лицом у Марты возникла желтоватая поверхность. Кто-то согнул ей руку в локте, сунул стерженек.

– Пиши имя, отечество.

Еле-еле, криво вывела: «Мар?а». И рука упала.

– Ничего, хватит имени. Помянем рабу божью немую Марфу. А дочку покрестить успела?

Покачала головой.

– Ничто, покрестим. А там пускай и помрет, уже не страшно.

– Спроси, Авенир, как дочку назвать, спроси, – донеслось откуда-то.

– Напиши, как дочерь наречь. Имя какое дать?

Очень медленно, большими буквами, белые пальцы вывели на листке «Ката» и разжались.

Рука опустилась, грифелек выпал.

Толмач Буданов

Санкт-Петербург. Третий год эры Праведной Добродетели

Старшего толмача Посольской канцелярии Буданова с утра вызвали в Преображенский приказ. Начальник сказал: «Они иноземца какого-то взяли, допрашивать будут. Ты, Артемий, перевод гаагской мемории пока отложи и не мешкая ступай на Троицкую. Сам знаешь, преображенские ждать не любят».

Буданов был к таким делам привычный. В грозном приказе его ценили за трезвость, старательность и неболтливость. Что бы он там ни увидал, что бы ни услышал, нипочем не разнесет.

Взял Артемий тетрадочку, свинцовое писальце, надел тертую треуголку, накинул суконный плащ и пошел себе, благо дорога недлинная. Преображенский приказ находился здесь же, на Городском острове: пройти от Набережной линии меж присутствиями и гвардейскими казернами, у деревянного Свято-Троицкого храма повернуть налево – и вон они, полосатые черно-белые ворота с караульней.

Три года назад, когда Посольская, тогда еще Походная канцелярия переехала из Москвы, здесь повсюду были строительные ямы да леса, а ныне уже становилось похоже на город. Поговаривали, что готовится указ – объявить Санкт-Петербург столицей. Поверить в такое было трудно, хотя при государе Петре Алексеевиче удивляться все давно разучились.

Главные стройки теперь шли на той стороне большой Невы и на Лосином острове, а тут, в центре, стало прилично, чисто, две главные улицы даже замощены – по позднеосенней слякоти отрадно.

Буданов хоть и торопился, однако пошел не напрямки, а углом, чтоб получилось дощатыми тротуарами, без грязнения башмаков. Толмач был невысок и коротконог, но шагал споро. Пять минут спустя был уже на месте. Назвался дневальному служителю, спросил, куда ему. Был направлен в четвертую пытошную, в распоряжение дознавателя Семена Гололобова. Буданов вздохнул (не любил, когда пытают), но делать нечего, отправился.

Гололобов сидел на крыльце пытошной избенки, курил трубку.

– А, – сказал, – здорово, Буданов. Всё щуришься?

И засмеялся. Он эту шутку с Артемием всегда шутил. Семен был из старых преображенских подьячих, в свое время еще мятежных стрельцов на дыбе ломал. Сам князь-кесарь Ромодановский его знал и помнил. Завидев, всегда говорил: «А-а, губастый, не подох еще?» Гололобов этим гордился. Нижняя губа у него, правда, была вислая, мокрая – он часто, особенно в возбуждении, ее облизывал.

– Кого допытывать будем? – спросил Артемий, пожимая знакомцу руку.

– В гостинице «Виктория» остановился приезжий мекленбуржец, якобы по торговому делу. Нумерной слуга, из наших доводчиков, как положено, стал в вещах рыться – нашел листок, писанный непонятной цифирью. Есть подозрение, не шпион ли.

– Мекленбуржец по-немецки говорит, а я немецкого не знаю, – удивился Буданов. – У меня голландский и шведский. Забыл ты?

– Мекленбуржца мы не трогали. Он из Любека кремни пистольные на продажу привез. Вдруг правда купец? Государь осерчает. Взяли пока слугу. Он голландец, звать Адрияном. С ним и потолкуем. Расспросим про хозяина.

– После того как ты потолкуешь, он калекой станет. А вдруг зря заподозрили? Как такого возвращать будете?

– Никак. Пропал человечишко, и ладно. Велика ль важность? Купец другого слугу наймет.

Больше про это Артемий спрашивать не стал. Знал, как работают преображенские.

– А что ты тут посиживаешь? Где голландец-то?

– Там. – Семен кивнул на дверь. – Привязали к лавке под дыбой. Пусть пока полежит, потрясется. Говорливей будет. Все равно без толмача его не поспрашиваешь. Ладно. – Поднялся. – Идем, что ли.

…На грубой скамье, лицом кверху лежал прихваченный веревками человек, по пояс голый. Был он сильно рыжий, того огненного оттенка, который встретишь только у голландцев, и то нечасто. Голова будто костер, а на груди словно рассыпана апфельцыновая кожура. Человек был бледен, на лбу испарина, выпученные глаза уставились на вошедших с ужасом.

– Сначала поговори с ним, как ты умеешь, – сказал Гололобов нарочно грозным голосом, свирепо скалясь на арестанта. – Может, без пристрастного допроса всё расскажет, как та шведская полонянка, метреска князя Репнина.

– Попробую.

Буданов взял табурет, сел рядом со связанным.

– Послушай меня, Адриаан, я тебе не враг. Этот человек будет тебя мучить, если не узнает то, что ему нужно. А хочет он выяснить, не шведский ли шпион твой хозяин. Будешь запираться, живым отсюда не выйдешь. Виноват, не виноват – изломают, обожгут огнем, а потом мертвое тело кинут в болото.

– Я ничего не знаю, минхер! – дрожащим голосом пролепетал слуга. – Господин Штаубе нанял меня перед самым отплытием! У него заболел лакей. Господин Штаубе переманил меня у прежнего хозяина, купца Ханса Ван Нотена, потому что увидел, как хорошо я чищу платье. А что он за человек, господин Штаубе, и правда ли купец или еще кто, я знать не знаю, клянусь вам! Пожалуйста, поверьте мне!

– Я что? Я переводчик. Надо, чтобы следователь тебе поверил, – объяснил Артемий. – И если ты будешь твердить, что ничего не знаешь, висеть тебе на дыбе. Лучше наври ему что-нибудь. Скажи, что служишь купцу недавно, но его поведение и тебе кажется странным. Мол, встречается с какими-то людьми, шушукается непонятно о чем. Предложи за хозяином шпионить и всё докладывать. Тогда пытать не будут.

– А что будет потом? Они же меня в покое не оставят! – всхлипнул слуга.

– Проберись на какой-нибудь корабль и уноси отсюда ноги. А господина Штаубе предоставь его собственной судьбе.

Голландец был хоть и до смерти напуганный, но неглупый. Хороший совет принял, всё, что нужно, сказал – Буданов еле успевал чиркать в тетрадочке писальцем, чтоб ничего при переводе не упустить.

Гололобов остался очень доволен, Адриаана расцеловал, выдал шкалик водки и полтину денег. Переманить вражьего шпиона у преображенских считалось великой удачей.

Потом, уже без голландца, Семен еще долго не отпускал благодетеля. Достал закуску, сделался говорлив.

Водки Буданов пил мало, только для виду. Терпеливо ждал, когда можно будет уйти, не обидев. Думал: скоро ль закончится эта докука.

А это была не докука. Оказалось, что это долгожданный просвет в лабиринте, которым толмач Посольской канцелярии проблуждал пятнадцать лет и из которого уже не надеялся когда-либо выбраться. То есть надеяться-то, конечно, надеялся, но рассчитывать не рассчитывал.

Через полчаса похвальбы и гаданий о будущей награде раскрасневшийся от водки Гололобов сказал:

– Волос-то у Адрияна какой, а? Огонь. Сколько лет на свете существую, а допрежь только один раз такой видывал. И то не у живого человека.

– Как это не у живого?

– У покойницы. После стрелецкого бунта ловили в Москве одного беса-раскольника, который на север стрельчих уводил. Накрыли ихний схрон в Огородной слободе. Поздно только, людишки все разбежались. Осталась лишь одна баба, мертвая. Волосищи – как у этого, в тот же цвет. Разметались по полу, будто жидкий огонь. А на груди у мертвой бабы пищит младенец, живой. Жуть! Чего я только на службе не повидал…

Выпил, крякнул.

– Куда младенца дели? – рассеянно спросил Артемий, думая о своем.

– На кой он нам? – удивился преображенец. – Там и оставили… Дикие они, раскольники. Вот у тебя на груди крест висит, так? У меня тож. И у всех. А у бабы мертвой знаешь чего на шее было? Орех на нитке, ей-богу. И на нем, на орехе, человечец вырезан. Тьфу, пакость!

Узкие глаза Буданова вдруг стали расширяться, редкие брови поползли вверх, ко лбу, посередине которого темнела большая точка, все принимали её за родинку.

Сразу же после того толмач зажмурился, ослепнув от лучезарного света кармы.

Удивления не было. В глубине души Артемий знал, что когда-нибудь это произойдет. Придет нужное время – и случится. Потребны лишь терпение и твердость духа. Того и другого в Буданове было достаточно.

– А как беса звали, которого ты тогда ловил? Помнишь? – тихо спросил толмач.

– Старец Авенир. Так и не поймали его. Увел-таки своих куриц на погибель. Ох, упрямые они, раскольники. Намертво держатся за свое пустоверие, за отсталость, за убогую скудость. Вот посмотреть на ихние молельни и на наши православные храмы, а? Иль сравнить ихних рваных проповедников и наше священство. Даже ты, азият, японец, и то понял, что православная вера лучше, а они русские, но не понимают. Скажи, хуже тебе стало, что ты покрестился?

– Лучше. Мне очень хорошо, – искренне ответил Буданов.

– То-то. И служба тебе государева, и кормление, и почет, не говоря о спасении души. Японец – и тот понял! А они, дурни – никак.

Артемий встал.

– Пойду я. Благодарствую за угощение.

– Ага. Ты странички из тетрадки, где записывал, вырви и отдай. Сейчас, при мне. Сам знаешь – порядок. А завтра сызнова тут будь. Надо еще шведа одного пленного поспрашивать.

– Приду, куда ж я денусь, – кивнул Буданов, хоть знал, что его толмаческая служба окончена.

* * *

На квартере, которую он делил с младшим толмачом той же Посольской канцелярии Яковом Иноземцевым, Артемий снял парик, почесал перед зеркалом круглую, гладко бритую голову, помял мясистые щеки. Торжественно-приподнятое настроение, которое всякий раз охватывало Буданова при соприкосновении с Чудом Пути, не мешало думать, прикидывать дальнейшее.

Собственное лицо – широкое, неопределимого возраста, узкоглазое, да еще голое, нисколько не русское – Артемию не понравилось. Оно сулило лишние трудности. Впрочем ему было не привыкать. Впереди зима, думал он, макушку можно прикрыть шапкой, а к весне нарастет щетина. Появится и какая-никакая, пускай жидкая бороденка. С глазами ничего не сделаешь, но мало ли сейчас по Руси бродит всякого окраинного люда, сметенного с исконных мест царскими замыслами? Башкиры, татары, калмыки, ногайцы.

– Ухожу я, – сообщил Буданов сожителю, когда тот вернулся со службы. – Путь долго петлял, водил меня кругами, но наконец распрямился. Появился след. Хоть и старый, но это лучше, чем никакой. Пойду по нему. Будь за меня рад.

– Я рад, – сказал Яша, и по его свежему, юному лицу потекли слезы. – Значит, нам пришло время расставаться?

Иноземцев раньше был швед, ротный гобоист в Уппландском гренадерском полку короля Карла. Тринадцатилетним попал в плен под Переволочной. Буданов забрал к себе подростка четыре года назад, во время триумфального парада в честь Полтавской виктории, когда через Москву гнали десять тысяч шведов. Артемий тогда получил от канцлера графа Головкина грамотку, по которой мог взять любого нижнего чина из пленных в учителя шведского языка. С голландским в канцелярии работы было не так много, а переводчиков со шведского не хватало. Старший толмач думал отобрать кого-нибудь зрелого, с развитым, мыслящим лицом, но в конце концов пожалел трясущегося от холода мальчишку с деревянной дудкой в руке.

Ничего, научился и у мальчишки, языки Буданову давались легко. А Якоб так же быстро выучился по-русски, покрестился в православие и тоже поступил на службу. Имя ему оставили почти такое же, поменялась только одна буква, а фамилию дали «Иноземцев», потому что в канцелярии было уже два Шведовых: Шведов-первый и Шведов-второй.

Кроме русского языка парень обучался у Артемия и другим знаниям, еще более важным. Например, долго не предаваться унынию.

Поэтому слезы он почти сразу вытер и попросил за них прощения. Буданов уже знал, что последует дальше.

– Учитель, ты ведь вернешься?

– Вряд ли.

– Тогда позволь пойти с тобой.

Артемий укоризненно покачал головой.

– Это мой Путь, не твой. Чему я тебя учил?

– Мысль о расставании мне невыносима, – тихо сказал Яша.

– Я останусь с тобой вот здесь. – Старший толмач легонько постучал младшего по лбу. – А все остальное иллюзия. Забыл?

Он быстро собрался в дорогу, и четверть часа спустя уже был у переправы через Неву, чтобы потом по Большой Першпективе попасть на Новгородскую дорогу.

Жизнь, в которой этот человек звался Артемием Будановым, завершилась.

* * *

Самое первое свое имя, из раннего детства, он забыл. Вообще ничего из той поры не помнил, лишь какие-то смутные, словно выплывающие из туманной зыби видения: большое женское лицо, напевающее песенку с непонятными словами; ощущение своей крохотности на морском берегу; вечное голодное подсасывание под ложечкой. Это был сон бессмысленный, рассветный, когда разум еще очень далек от пробуждения. Зачем помнить всякую чепуху?

Следующую жизнь, под именем Петруса Аапа, следовало отнести к разряду кошмаров. Мальчишка-сирота попал в голландскую факторию, тогда еще находившуюся в его родном городе Хирадо, и служил там прислугой за всё, осыпаемый затрещинами и подзатыльниками, юркий, вечно готовый забиться в щель, как мышь, или вскарабкаться на ветку, как мартышка. Прозвище «Аап», собственно, и означало на языке чужеземцев «мартышка».

Просыпаться он начал только на тринадцатом году жизни, когда попал в Храм, где таких новичков учили смотреть, слышать, думать, чувствовать – готовили к поискам Пути. В это время подросток носил временное имя Докю, которое и определяло его тогдашнюю суть: Взыскующий Пути.

Еще несколько лет спустя Путь определился. Склад личности, природные качества и внутренние устремления позволили юноше войти в число немногих избранных. Он стал Хранителем и получил новое, теперь уже настоящее, вечное имя Симпэй, Истинный Воин. Иероглифом ?, «воин», заканчивались имена всех Хранителей, и в знак того, что это прозвание пожизненное, другого уже не будет, оно татуировалось на лбу – так мелко, что непосвященным надпись казалась родимым пятном. Точно такой же знак был на челе у Курумибуцу, Орехового Будды, которого Симпэй и его собратья оберегали от зла, прежде всего от «вторых», тысячу лет зарившихся на священную реликвию.

Но не того следовало остерегаться. Всё зло в жизни не от врагов, которые существуют лишь для того, чтобы испытывать и закалять твою силу, а от попутчиков, не удержавшихся на Пути. Это вообще самое страшное и печальное, что может произойти с человеком: увлечься химерой и свернуть со своей дороги.

Преподобный Дораку, блюститель Семи Покровов, единственный монах обители, который имел постоянный доступ к реликвии, поскольку совершал перед ней еженедельный обряд Воскурения Ароматов – в благоговейном уединении, за сомкнутыми дверями, – увлекся ярким, но пустым сном. Кто мог ожидать, что этот умудренный, тихий, просветленный человек способен на подобное? Конечно, у всякого бывают соблазнительные сонные видения, от которых не хочется пробуждаться, бывали они и у Симпэя, но чтобы целиком уйти в химеру, отвергнув Путь? Невообразимо! И тем не менее это случилось.

Другая жизнь поманила монаха Дораку своей неиспытанностью. Он испугался, что умрет, так и не изведав ее радостей. Стал жадно вкушать их – и ушел в них весь. Однажды, когда пришло время очередного воскурения, преподобного Дораку не смогли нигде найти. Открыли Покровы и увидели, что Курумибуцу под ними нет.

Вины Симпэя тут не было. Хранители обучены охранять реликвию от внешней угрозы, а не от измены – ведь за тысячу лет ничего подобного ни разу не бывало. Но вина – это когда ты сам себя считаешь виноватым, даже если другие тебя ни в чем не винят. Симпэй знал, что повинен в слепоте. Из-за этого он провалил свой долг, подвел Храм и предал Курумибуцу, Орехового Будду.

Резкий поворот судьбы не означает, что твой Путь прервался – лишь что он меняет свое направление. Симпэй понял: его миссия – найти и вернуть утраченную святыню, даже если ради этого придется обойти всю Японию.

Оказалось, однако, что дорога будет длинней, чем представлялось вначале. Намного, почти невообразимо длинней.

След Орехового Будды со временем отыскался, загадка исчезновения разъяснилась.

Однажды Симпэя вызвал отец-настоятель и объявил, что заблудившийся в пустых снах Дораку передал реликвию не «вторым», как подозревалось ранее, а голландским варварам, что живут на острове в Нагасаки. Но Орехового Будды там уже нет. Помощник главного голландского купца Ванау-торуно увез Курумибуцу-саму на корабле в свою далекую страну, на другой конец света. Варвары рассчитывают получить за реликвию торговые привилегии от сёгуна, но нельзя допустить, чтобы Ореховый Будда оказался в руках у низменной земной власти.

Еще не дослушав рассказ святого старца, Симпэй понял, почему избран из числа Хранителей и что от него потребуется. В детстве и отрочестве, прожив несколько лет среди голландцев, он выучил их квохтающий язык, обычаи и молитвы.

– Твой Путь будет долог, извилист и труден, – сказал настоятель. – Но кроме тебя пройти его некому. Найди и верни Курумибуцу-саму. Это завидная миссия. Даже если ты ее не выполнишь.

* * *

* * *

Так он на время перестал быть Симпэем.

Новое имя – Тимм Япанер – он получил на голландском корабле, куда пробрался тайком в Нагасаки. Такое иногда случалось. Подданные микадо, скрывающиеся от правосудия или кровной мести, а иногда просто одержимые жаждой увидеть мир за пределами Закрытой Страны, вплавь добирались до готовящегося к отплытию судна, карабкались по якорной цепи и прятались в трюме. В открытом море, вдали от японских берегов, можно было вылезти из укрытия. Рук на кораблях всегда не хватало.

Флейт «Синт-Иеронимус», несущий на грот-мачте гордый флаг Ост-Индской компании, шел домой девять месяцев, с заходом в Батавию, Индию, в огиб Африки. Времени было довольно, чтобы вспомнить подзабывшийся язык, привыкнуть к странному миру других отношений и взглядов, а главное – поразиться широте и многообразию мира Будды. Ровно настолько же богаче и разноцветней стал мир самого путника.

Ко времени прибытия в Амстердам команда флейта на две трети состояла из азиатов и негров, Тимм Япанер считался в ней старожилом и поднялся до обермаата, а перед сходом на берег капитан даже предложил ему в следующем плавании место боцмана и хорошую долю прибыли.

«Спасибо, минхер, я подумаю об этом», – сказал Тимм, хотя думал в этот миг, конечно, совсем о другом.

Выяснить, где проживает бывший фицеопперхофт Дэдзимской фактории, а ныне бевиндхеббер Хендрик Ван Ауторн, было легко. Два дня Тимм провел около узкого, высокого дома на Господском канале – наблюдал, как там и что. Убедился, что хозяин не в отъезде, изучил привычки жильцов. На вторую ночь, когда дом уснул, вернулся в черном костюме и черной маске, чтобы сливаться с темнотой. Проник внутрь, осмотрел все помещения, никого не разбудив и не потревожив. Единственным местом, где могла храниться реликвия, был запертый хитрым замком сундук. Сундук прятался под кроватью, на которой храпел бевиндхеббер и сопела его супруга. На столике оплывала, покачивая огоньком, пузатая ночная свеча.

Женщину Тимм усыпил покрепче, прижав соответствующую точку на шее, а мужа разбудил. Если Курумибуцу-сама не в сундуке, а находится в каком-нибудь хранилище Ост-Индской компании, знать это мог только Ван Ауторн.

Толстяк, конечно, очень сильно испугался, увидев над собой узкие глаза в прорези черной маски. Вообразил, что до него добрался ниндзя. Голландцы любят выдумывать всякие небылицы про таинственную секту «крадущихся».

– Только не убивай! – сразу взмолился бевиндхеббер. – Ты понимаешь по-нашему? Не убивай меня! Я не виноват, я только выполнял волю опперхофта Де Воса! Это он все придумал, не я! А Будду я отдам. Прямо сейчас…

И слез с кровати в ночной рубашке и колпаке, встал на четвереньки над сундуком. Плакал, приговаривал: «Не убивай, не убивай меня…». Никак не мог установить правильные цифры – тряслись руки.

Тимм ждал, охваченный торжественным спокойствием, готовился к встрече с Курумибуцу.

Теперь дорога повернет назад, к дому. Через три или четыре недели «Синт-Иеронимус» поплывет обратно в Японию. Ореховый Будда найден. Миссия исполнена. Вот и всё.

Но он ошибся.

Ван Ауторн покопошился в сундуке, позвенел серебром, пошуршал какими-то бумажками, потом вдруг вскрикнул.

Вылез, держа в руке открытую лаковую шкатулку. Она была пуста. Глаза голландца взирали на пустоту с ужасом.

– …Я клянусь… Фигурка была здесь… Не представляю, куда она делась… Сейчас, сейчас…

И снова полез искать в сундуке, а Тимм взял коробочку, испытывая благоговейный трепет. Здесь, в маленьком вместилище, обретался Ореховый Будда. Что Курумибуцу-сама загадочно исчез, путника не удивило. Никто не обещал, что Путь будет простым.

Внезапно что-то блеснуло, отразив огонь свечи. К крышке пристал длинный волос. Женский, необычного цвета.

– Кто это – женщина с оранжевыми волосами? – спросил Тимм.

Бевиндхеббер выпрямился.

– Ах, вот оно что! Это Марта! Марта «Пороховой Погреб»! – Испуганно покосился на спящую жену, понизил голос. – Моя… юдзё, – употребил он японское слово для обозначения куртизанок. – Она была здесь недавно! Она и украла, больше некому!

Тут Тимм вспомнил, как позавчера, когда он только начал наблюдать за домом, оттуда выскочила женщина с огненными волосами. Лицо у нее было бледное, глаза горящие. Женщина побежала прочь по набережной.

По адресу, который назвал Ван Ауторн, куртизанки не оказалось, она съехала накануне, не сказав куда.

День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Тимм пытался выйти на след воровки. Расспросил всех, кто знал Марту Крюйткамер – и в окрестных лавках, и в порту, и в музыкальном салоне, где она раньше служила. Даже наведался в ее родную зеландскую деревню, но там Марту никто не помнил.

Женщина с оранжевыми волосами пропала, будто никогда и не жила на свете или всем приснилась.

Отчаиваться Тимм не умел. Идущие по Пути не ведают отчаяния. Они знают, что верность, усердие и терпение превозмогают всё и что главный смысл Пути – не достижение цели, а сама дорога.

Тот период ожидания продлился без малого год. Тимм прибыл в Амстердам и подержал в руках опустевшее обиталище Орехового Будды в первый месяц 11 года Первоначальной Радости, а вновь слабый свет засиял только в начале следующей зимы. Курумибуцу-сама вознаградил преданность своего Хранителя, прислал ему весточку.

В город вернулась Мартина подружка Фимке Фрисеку, которую Тимм тоже долго и тщетно разыскивал. От нее стало известно, что оранжевая куртизанка не растворилась в Пустоте, а вышла замуж за московитского дворянина и уехала в страну, о которой в своей прежней, японской жизни Хранитель даже не слыхивал.

Что ж, это всего лишь означало, что горизонт отодвигается. Дорога растянется еще дальше.

* * *

Попасть в Московию, которую также называли Rusland, было нетрудно. В Гааге комиссар царя Петера набирал на русскую службу всех, кто соглашался ехать. Про Японию и японцев этот чиновник ничего не знал, но ему хватило, что волонтер – опытный моряк.

От корабельной службы, прибыв в свое новое отечество, Тимм уклонился. Ему нужно было оставаться на суше, в Москве. Язык он выучил быстро и скоро нашел место переводчика с голландского, тем более что флота у царя все равно пока не было. Перешел в местную веру и опять поменял имя. Называться в новой жизни по-старому – большая ошибка. Многие из-за этого ходят кругами и не могут найти свой Путь.

Новообращенца крестили Артемием, а фамилию он выбрал сам – в честь Будды, о чем никто вокруг, конечно, не догадывался.

Пока всё это устраивалось, Хранитель искал след Марфы Трехглазовой (поменяла свое имя и оранжевая куртизанка), но та снова сгинула, теперь уже, казалось, навсегда. Семья, в которую она попала, вся погибла во время казней после стрелецкого мятежа. Голландку с приметными волосами никто не видел и не помнил. Она точно добралась до Москвы, но потом необъяснимо исчезла.

После этого жизнь растянулась прямой, бесконечной лентой. Горизонт был тускл, никакое сияние его не озаряло, но Артемий не роптал и не падал духом. Он знал: Ореховый Будда его испытывает и однажды вознаградит за стойкость.

Одиннадцать лет проведено в Москве, еще три года в новой столице. За это время в Японии закончилась эра Первоначальной Радости и началась эра Процветающей Вечности, о чем Буданов узнал с большим опозданием от одного заезжего негоцианта, торговавшего с Нагасаки. Но завершилась и Вечность, теперь шел третий год эры Праведной Добродетели, а Курумибуцу-сама всё не звал своего Хранителя. Надежда жила в душе, но слабела, как новорожденный младенец, всеми брошенный в темном погребе. Однако всё же держалась, не умирала.

И вдруг в кромешном мраке засветился слабый луч.

Путник скинул с себя кожу толмача Буданова, вернувшись в состояние Истинного Воина Симпэя. И пошел к свету.

Ката

Пинега. 7222 г.

– Пришла наконец? – сердито молвил князь. – Садись, пиши.

И сразу начал диктовать. Спал он по немолодым своим летам плохо, за ночь накапливались мысли, требовали бумаги.

Ката вошла в вивлиофеку, как полагалось, со звоном часов, ровно в семь, но, привычная к утренней нетерпеливости старика, не заспорила, а сразу обмакнула лебяжье перо в чернила.

– «Добавлено к прежнему сего 2 мая 7222 года. – (Василий Васильевич не признавал нового летоисчисления, видя в нем проявление ненужной вихлявости перед Европой и постыдный отказ от родной старины.) – Еще и то присовокупить надобно, что, буде новый тот град, воздвигнутый на отдалении от исконных русских земель, сделается стольным и таковым останется, от сего купно воспоследуют две великие беды.

Первая – что город сей, не по-русски строенный и названный, где обитают не по-русски одетые и не по-русски себя держащие дворяне с приказными, усугубит пропасть меж шляхетством и крестьянством, меж государством и народом, а сие чревато великими потрясениями.

Второе – что наша великая размером, непомерно растянутая с восхода на закат держава еще более усложнится в правлении, ибо сделается похожа на африканскую жирафу, скотину глупую да несуразную, маленькая голова коей отдалена предлинною шеей от остального тела и плохо им ведает…»

Зверя, рекомого жирафой, Ката видела на картинке в «Атласе всякой земной и морской твари», что стоит на верхней полке, рядом с Пфуфендорфовой «Гишторией». Разглядывала – думала, что сама она, Ката, такая же: тощая, длинношеяя, лупоглазая, еще и пятнистая (тогда по всей роже прыщи были, потом, слава богу, сошли). Если и Россия – жирафа, не столь обидно.

– Теперь перечти, – велел старик. – Вставлю меж первым и вторым, что нечего было главный морской порт на пустом болоте из ничего ставить, а лучше бы устроить его в Риге, где и город изрядный, и всё готовое, и к Европе ближе.

Слушая бубнеж писчицы, зачитывавшей с листа вслух, князь глядел на себя в высокое веницейское зеркало. Он всегда диктовал, смотрясь на свое отражение – седой, даже в старости красивый, нарядно одетый, со свежеподкрученными усами. Для «работы» (так назывались вивлиофечные сидения) Василий Васильевич одевался тщательно, по польской моде, как ходили в старые времена: бархатный кунтуш с разрезными рукавами, мелкопуговичная шелковая камиза с кружевами, цветного сафьяна сапоги. Иногда, увлекшись риторией, сдергивал с орлиного носа золотые очки и начинал ими размахивать.

Если б Ката была такой пригожей, как он, тоже любовалась бы на себя в зеркало с утра до вечера. Дома в Сояле, на «корабле», зеркал не было – старец Авенир их не дозволял, говоря, что зерцалоглядение суетщетно и душемутительно. И правильно. Попав в Пинегу, на подворье к князь-Василию, Ката первый раз посмотрелась, какова она есть в своей наружности, да пригорюнилась. Глаза вроде большие, а в то же время узкие. По носу и щекам рыжие веснушки, хоть при черных волосах их вроде быть не должно. Нос, как у цапли. Рот, как у лягухи. Ужас! Теперь, проходя мимо, от зеркала отворачивалась. Ну его к бесу.

Вставку про морской порт она написала на отдельном листочке, они были заготовлены нарочно для такой надобы. Потом, когда князь утомится и слуга Терентий поведет его завтракать, Ката перепишет надиктованное за утро в Книгу, начисто.

Книга та собою маленькая, с ладонь, но в ней четыреста страничек особой китайской бумаги, тончайшей и прочной. Писать надо мелко-мелко, чтоб помещалось по пятьдесят строчек. У князя для такого кропотного дела глаза слабы, на то и нужна переписчица. А еще из-за почерка. Он у Каты был красивей и разборчивей печатных литер.

Свой трактат, именуемый «Книга о гражданском житии или о направлении всех дел яже надлежат обще народу», князь Голицын писал уже тридцать лет. Начинал еще в Москве, когда был всего государства оберегателем. Потом случилось Несчастье, про которое Кате многократно рассказано – кроме переписчицы бывшему всея Руси правителю поговорить было не с кем.

Как в семь тыщ сто девяносто седьмом году случилось вечно-неизбывное российское: грубая сила и темная дурость возобладали над милосердным разумом, и пала светлая власть всеблагой царевны Софьи Алексеевны, а вместе с нею окончилась и потентация князь-Василия. Его навек разлучили с дорогой сердцу благодетельницей, предали невежественным, злорасположенным следователям, а трактат изъяли. Однако ж никаких вин и никакого воровства свергнутому оберегателю вчинить не смогли и казнью не казнили, лишь сослали в медвежий угол, под надзор приставов.

Там, в уединении и праздности, Голицын по памяти восстановил трактат, многое в нем поправил и дописал, ибо пережитые испытания делают человека мудрее.

Ныне в Книге оставалось места еще страниц на сорок. Голицын рассчитывал их все исписать, а после спокойно помереть с сознанием исполненного долга.

Он говорил: «Пускай не завтра и даже не через сто лет, а когда-нибудь после, поумнев и созрев, потомки прочтут плод трудных моих исканий и обретут пользу. Тогда-то и вспомнят Василия Голицына, ныне ошельмованного и оболганного». Последняя глава Книги, еще не написанная, по его замыслу, будет называться «Како России жить по правде и радости».

Старик, конечно, был немного не в себе. Ката его жалела. Однажды она подслушала, как пристав Иван Кондратьевич, досматривающий за ссыльным князем, разговаривал с помощником, сетуя, что службишка совсем захудала, жалованья который год не набавляют, а цены растут. За четверть века в государстве столько всего сотворилось, былого оберегателя все давно забыли, а вместе с ним и сторожей, так подох бы старик уж поскорей, что ли.

Царевна Софья истаяла в заточении. Собственные дети Голицына униженно вымолили себе прощение, уехали служить царю Петру, столь нелюбезному их родителю. Василий Васильевич их не вспоминал, он доживал век среди книг и дум об исправлении законов, никому не нужный со своим благомыслием и ученостью. Кроме писчицы у него, пожалуй, никого и не было, разве что слуга Терентий, когда-то поставленный шпионить за князем, но тоже состарившийся и душой приросший к опальному вельможе. Однако Терентий к умному был невнятлив, грамоте не знал и высокими помыслами не увлекался. Он и сейчас сидел в углу, привалившись к сосновой стене, сладко дремал.

– Прежде, чем перейду к суждению о губительности безразборчивого заимствования иноземных обычаев, сыщи-ка мне в Платоновых «Диалогах» место о том, как боги разговаривают с человеками чрез посредство гениев, – велел Голицын.

Ката приставила к полкам лесенку, взяла том, быстро нашла наказанное – оно содержалось в третьей тетралогии.

Все книги были ею сплошь и не раз читаны. Что тут еще делать-то, в Пинеге?

Зрение у князя ослабело до такой степени, что он даже в очках разбирал только крупный шрифт, а прочее ему читала вслух Ката.

Читать далее ...

05. 06.

010. 011. 012

|